Menschen & Mächte

Im Schatten der RAF. Linker Terror in Österreich

Bombenanschläge, Flugzeugentführungen und Lösegelderpressungen: In den 1970er Jahren versuchen linksextreme Gruppen in Westeuropa, ihre Forderungen nach einem politischen Systemwechsel mit Gewalt und Terror durchzusetzen. Österreich ist auf der Landkarte des Linken Terrors keine Insel der Seligen: 1976 gerät die Alpenrepublik das erste Mal in den Sog des Deutschen Terrorismus. Damals überfallen drei Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) in der Wiener Innenstadt eine Bank und Waltraud Boock wird zur ersten RAF-Terroristin in einem österreichischen Gefängnis. 1977 wird einer der reichsten Männer des Landes entführt – Walter Palmers, Chef des gleichnamigen Textilunternehmens mit einem Privatvermögen von mehreren 100 Millionen Schilling. Fast 50 Jahre später befasst sich die neue „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Im Schatten der RAF. Linker Terror in Österreich“ von Gregor Stuhlpfarrer mit den Hintergründen der Entführung und beleuchtet das politische Klima in der Spätphase des Kalten Krieges. Zu Wort kommen die deutsche „Palmers-Entführerin“ Gabriele Rollnik, damals Mitglied der linksextremen „Bewegung 2. Juni“, Ex-Innenminister Karl Blecha (SPÖ), der ehemalige Nationalratsabgeordnete Peter Pilz, die Musikerin Beatrix Neundlinger („Schmetterlinge“), die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz und Sabine Mathis, die Schwester von Thomas Gratt, dem 2006 verstorbenen „Palmers-Entführer“ aus Vorarlberg.

BRD, 1977: Mit der sogenannten „Offensive 77“ bringt die Rote Armee Fraktion (RAF) Westdeutschland an den Rand eines Staatsnotstands. Die Terroranschläge beginnen mit dem Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback am 7. April 1977 in Karlsruhe. Zur gleichen Zeit in Wien: Für die inhaftierte RAF-Terroristin Waltraud Boock hat sich ein „Solidaritätskomitee“ gebildet, die Gruppe „Arbeitsgemeinschaft politische Gefangene“, kurz APG. Sie besteht aus rund zehn Personen, vornehmlich Studentinnen und Studenten der Universität Wien, die mit der RAF sympathisieren, eine Vorfeld-Organisation der deutschen Terrorgruppe.

In Österreich regiert die SPÖ zu dieser Zeit mit absoluter Mehrheit. Der damalige Zentralsekretär Karl Blecha erinnert sich im ORF-Interview an das innenpolitische Klima jener Tage: „Es war unser Bestreben, die Gefahr des Links-Terrorismus im Keim zu ersticken.“

Dieses Bestreben scheitert. Denn ab Mai 1977 arbeitet ein Terrorkommando der westdeutschen „Bewegung 2. Juni“ in Wien – unter Mithilfe von Studierenden aus der österreichischen Gruppe APG – an einer „großen Aktion“. „Wir hatten alle möglichen Leute ins Visier genommen“, sagt Gabriele Rollnik exklusiv im ORF-Interview. Rollnik war als Mitglied der linksextremen „Bewegung 2. Juni“ führend an der Palmers-Entführung beteiligt, 1981 wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. „Wir wollten eine Geldaktion machen, die eben nicht aus verschiedenen kleinen Banküberfällen besteht.“

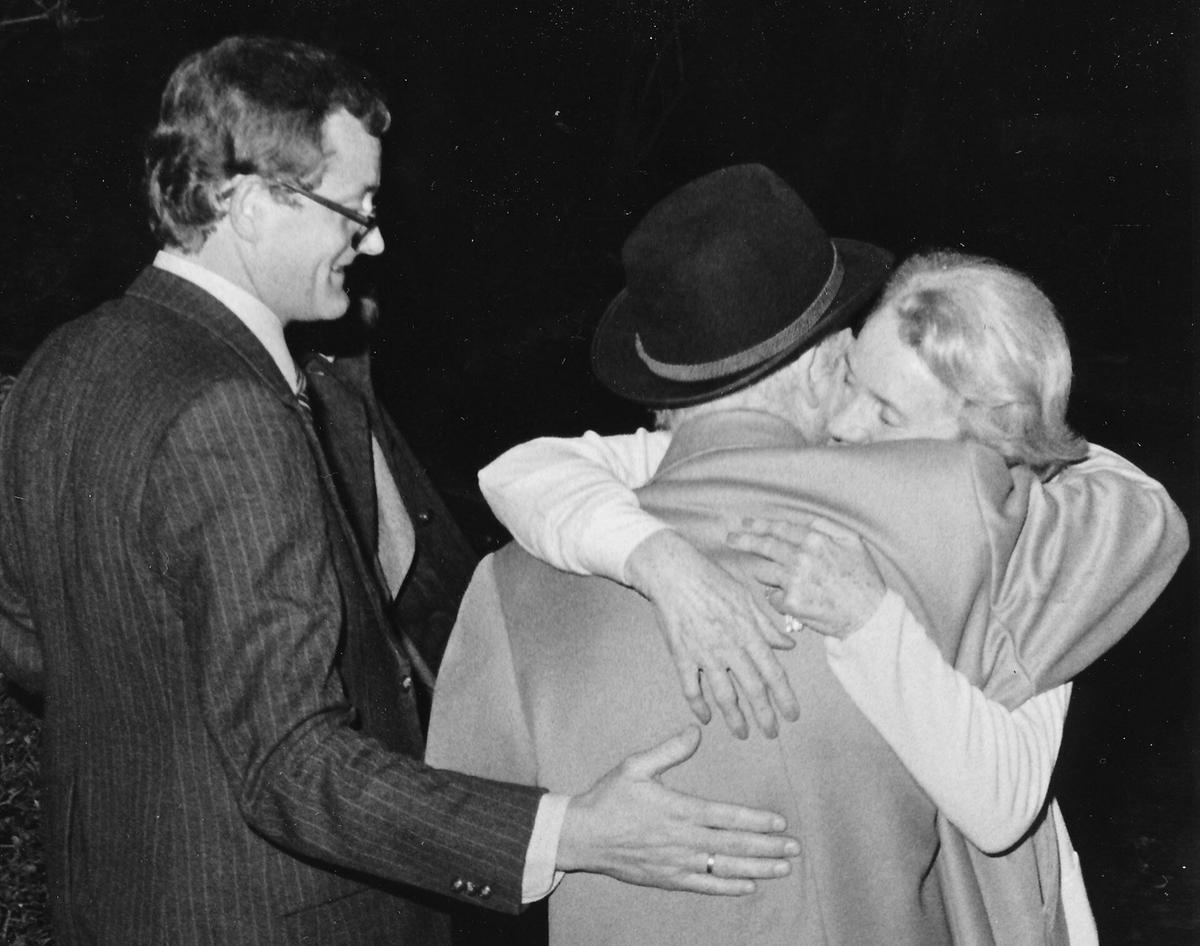

Am 9. November 1977 startet das deutsch-österreichische Kommando diese „Geldaktion“: „Kommerzialrat Walter Michael Palmers ist im 18. Wiener Bezirk entführt worden“, berichtet das Abendjournal in Ö1. Nach 100 Stunden Geiselhaft und nachdem mehr als 30 Millionen Schilling Lösegeld bezahlt werden, wird Walter Palmers am 13. November wieder freigelassen. Noch in derselben Nacht setzt sich Gabriele Rollnik von der "Bewegung 2. Juni mit einer zweiten Terroristin und einem Großteil des Lösegeldes ins Ausland ab: „Mit dem Zug sind wir nach Italien gefahren.“ Der Verbleib der erpressten Lösegeldmillionen ist bis heute nicht vollends geklärt. RAF und eine palästinensische Terrororganisation sollen einen Anteil erhalten haben, sagt Rollnik.

Ein kleiner Teil des Geldes wird bei den österreichischen Mittätern Thomas Gratt und Othmar Keplinger gefunden, als sie Ende November 1977 versuchen, zwei Autos, Waffen und Geld nach Norditalien zu bringen. In Chiasso, einer Grenzstadt in der Schweiz, ist Endstation, die beiden werden verhaftet. Gemeinsam mit Reinhard Pitsch, einem weiteren österreichischen Mittäter, werden Gratt und Keplinger 1979 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Abgesehen von der Entführung von Walter Palmers verbreitet die österreichische linksextreme Szene – verglichen mit Terrorgruppen in Italien, Frankreich oder der BRD – kaum Angst und Schrecken. „Die Bilanz ist positiv“, sagt Karl Blecha und führt das auf die handelnden Personen zurück, die deeskalierend agiert hätten – mit Blick auf Bundeskanzler Bruno Kreisky oder seinen langjährigen Justizminister Christian Broda. Demokratisiert und modernisiert wurde in den 1970er Jahren durchaus im Geiste der 68er-Bewegung: Das neue Universitätsorganisationsgesetz (UOG) 1975 ermöglichte mehr Mitbestimmung für Studierende und Mittelbau. Mann und Frau wurden im bürgerlichen Recht ebenso gleichgestellt wie uneheliche und eheliche Kinder, Homosexualität wurde entkriminalisiert. „Hätten wir die sozialpolitischen Reformen dieser Jahre nicht gehabt, hätten wir uns schon damals in harte Gruppen ausdifferenzieren müssen“, sagt Schriftstellerin Marlene Streeruwitz, die in den 70er Jahren führend in Österreichs Hochschulpolitik mitgewirkt hat. „Und das hat wahrscheinlich eine Form einer sehr allgemeinen Sicherheit ergeben.“

Gestaltung

Gregor Stuhlpfarrer