Republiksjubiläen 2025: Unser Österreich - Neun Dokumentationen der ORF-Landesstudios zu 80 Jahre Zweite Republik

Die Zweite Republik feiert ihren 80. Geburtstag. Und mit ihr feiern Tausende Österreicherinnen und Österreicher. Sie wurden im Frühjahr 1945 geboren, am Ende des Zweiten Weltkriegs, am Beginn der Zweiten Republik. Damals war völlig ungewiss, was die Zukunft bringen würde, den Neugeborenen genauso wie der Republik, die am 27. April 1945 in Wien wieder ausgerufen wurde. Der ORF blickt gemeinsam mit Geburtstagskindern des Jahres 1945 zurück auf 80 Jahre Lebens- und Republiksgeschichte. In neun Dokumentationen, produziert von den neun Landesstudios des ORF, wird die Geschichte Österreichs als Geschichte der Entwicklung in den Regionen erzählt. Neun Bundesland-Geschichten, in denen Geburtstagskinder des Jahres 1945 von ihrem Werdegang und dem ihrer Familien erzählen, oft gemeinsam mit Ehepartnern, Kindern, Enkelkindern. Eine filmische Zeitreise, bewegend und bunt, mit Bildern aus dem ORF-Archiv und privaten Familien-Aufnahmen.

Langsam und im Kleinen begann die Geschichte der Zweiten Republik, in den Familien, in den Gemeinden, in den Bezirken, in den Ländern. Der Bundesstaat musste sich auf seine Bundesländer verlassen, auf ihre Fähigkeit, sich selbstständig zu organisieren und mit den Besatzungstruppen zu arrangieren. Erst mit dem Staatsvertrag 1955 war klar, dass aus den neun Bundesländern der Ersten Republik ein neues Österreich, die Zweite Republik, entstanden war, in denselben Grenzen wie vor 1938.

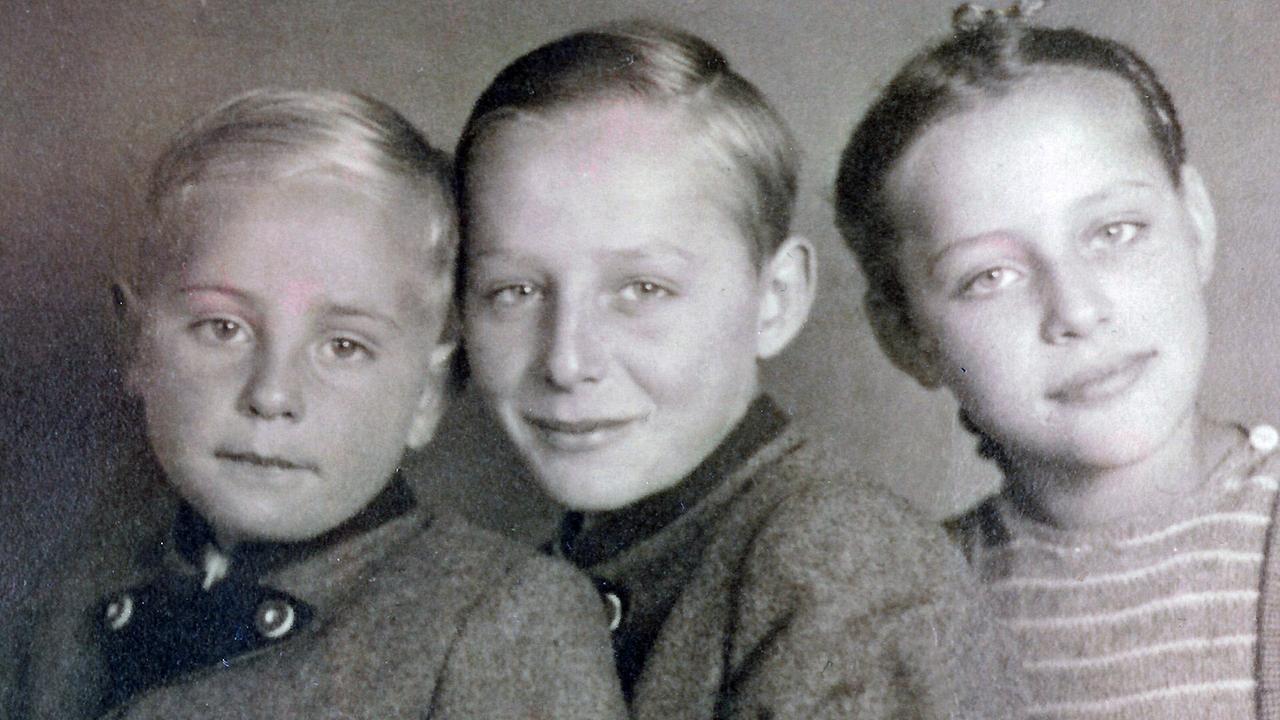

Die Mütter hatten 1945 meist wenig Unterstützung: Ein Arzt oder eine ausgebildete Hebamme war selten, Mutterschutz und Karenzzeit nicht möglich. Die meisten Väter erlebten die Geburt ihrer Kinder nicht: Sie waren an der Front, in Kriegsgefangenschaft, im KZ, untergetaucht im Widerstand. Viele Kinder sahen ihre Väter nach Jahren zum ersten Mal. Andere Kinder mussten ohne ihre Väter aufwachsen – als Kriegswaisen. Oft blieben die Frauen Alleinerzieherinnen, viele suchten einen Stiefvater für ihre Kinder.

Die Folgen der Vergangenheit wirkten nach, in jedem Bundesland anders. Im Osten waren es zehn Jahre sowjetischer Besatzung, die im Burgenland, in Niederösterreich, in Teilen Wiens und Oberösterreichs tiefe Spuren in Gesellschaft und Wirtschaft hinterließen. Es folgten Jahrzehnte am Eisernen Vorhang, an der Frontlinie des Kalten Kriegs, mit schweren wirtschaftlichen Auswirkungen. Die westlichen Bundesländer dagegen profitierten in den nächsten Jahrzehnten von vielen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen nach Deutschland, in die Schweiz und nach Italien.

Die Lebenswege der Kinder des Jahres 1945 spiegeln die Entwicklungen der Zweiten Republik: ob am Land oder in der Stadt geboren; als Buben oder als Mädchen; in einer Bauernfamilie, in einer Arbeiterfamilie, in einer Handwerkerfamilie; welche Schulbildung ihnen offenstand; welchen Beruf sie ergreifen konnten, ob sie eine Familie gründeten, sich scheiden ließen, wieder heirateten, weitere Bildungswege einschlugen … gemeinsam ist ihnen die Erinnerung an eine harte Kindheit in Familien mit vielen Sorgen und gleichzeitig großen Hoffnungen: „Euch soll es einmal besser gehen!“ Dafür arbeiteten die Eltern, davon profitierten die Kinder. In den 1960er Jahren als Teenager protestieren manche gegen diesen – aus ihrer Sicht – übertriebenen Materialismus. Später gründen sie selbst Familien, bauen ihre Einfamilien-häuser, kaufen eigene Autos. Aber sie versuchen es besser zu machen als ihre Eltern: mit Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann, mit mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kinder, mit mehr Aufmerksamkeit für physische und psychische Gesundheit. Mit mehr Mitsprache und Engagement in der Politik. Und bald auch mit mehr Bewusstsein für die Zerstörung der Umwelt.

Heute sind die die Geburtstagskinder von 1945 Großeltern und Urgroßeltern, blicken auf ein langes Leben zurück und feiern gemeinsam mit der Republik, die sie mit aufgebaut und gestaltet haben. Die Einzelschicksale und persönlichen Biografien sind Teil der lokalen und regionalen Entwicklungen in den Bundesländern. Gemeinsam wachsen diese Lebensgeschichten zusammen zu einem größeren Ganzen: der Geschichte der Zweiten Republik.

Details zu den einzelnen Folgen:

Unser Österreich: Wien – Vom Trümmerfeld zur Weltstadt

Montag. 5. Mai, 22.30 Uhr, und Samstag, 10. Mai, 9.05 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudio Wien; Gestaltung: Birgit Mosser-Schuöcker

6. April 1945: Christine Eperjesi wird unter dramatischen Umständen im Wiener AKH geboren. Es sind die letzten Tage der Nazi-Herrschaft auf Wiener Boden. Sowjets und deutsche Armee liefern sich am nahen Gürtel die letzten Gefechte. Am 13. April schweigen die Waffen, doch der Wiener Bevölkerung steht eine schwierige Zeit bevor. 21 Prozent der Wiener Häuser, 2,8 Millionen Quadratmeter Dächer sind im April 1945 gänzlich oder teilweise zerstört. Die Menschen hungern und trauern um Verwandte, die nicht mehr nach Wien zurückkehren werden. Am 27. April 1945 geben die drei neu gegründeten Parteien – ÖVP, SPÖ und KPÖ – im Wiener Rathaus die Unabhängigkeits-erklärung ab. Der sogenannte Anschluss 1938 wird für null und nichtig erklärt. Am gleichen Tag tritt erstmals die provisorische Staatsregierung zusammen. Sie wird vom ersten Kanzler der Ersten Republik, Karl Renner, angeführt. Das Wiener Straßenbild wird von alliierten Soldaten geprägt. Die Stadt ist in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Der erste Bezirk wird gemeinsam verwaltet.

Erst 1952 wird der restaurierte Stephansdom in seiner Gesamtheit wiedereröffnet. „Der Steffl“ – wie ihn die Wienerinnen und Wiener liebevoll nennen – ist ein Ort, der zum Symbol für eine neues Österreich-Bewusstsein wird. Erst 1955 werden die Alliierten Soldaten Österreich wieder verlassen. Die Unterzeichnung des Staatsvertrags im Belvedere am 15. Mai 1955 und die Verabschiedung der Alliierten am Schwarzenbergplatz sind fest im kollektiven Bewusstsein der älteren Generation verankert. Auch Christine Eperjesi war am Schwarzenbergplatz dabei und erinnert sich an ihre damaligen Gefühle: „Stolz, Freude, große Freude. Dass es wirklich etwas Besonderes ist, jetzt in Freiheit leben zu können.“

Freiheit und Demokratie im modernen Österreich sind für die 20-jährige Lucy Pirker eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem sind 80 Jahre Republik Österreich auch für die junge Frau ein Grund zur Freude: „Ich glaube schon, dass es ein Grund zum Feiern ist, weil wir können alle froh sein, dass wir in einer Republik, in einer Demokratie leben. Und das soll auch weiterhin so sein.“

Der Historiker Hannes Leidinger ist 1987 als 19-Jähriger nach Wien gekommen, um Geschichte zu studieren. Er erlebt eine Stadt im Wandel: Die Gesellschaft beginnt sich 1988 – ausgelöst durch die sogenannte Waldheim-Affäre – mit der österreichischen Nazi-Vergangenheit auseinanderzusetzen. In den folgenden Jahrzehnten wird Wien offener, bunter und vielfältiger werden – eine Weltstadt. Auch der Historiker sieht das Republiksjubliäum positiv: „Vielleicht kann Geschichte da manchmal helfen zu sagen, das haben Menschen erstritten. Und gebt es bitte nicht leichtfertig auf. Viele Defizite, aber es ist doch gefühlt ein guter Weg. Ja. Und weil es ein guter Weg ist, sollte man es feiern.“ Christine Eperjesi, Hannes Leidinger und Lucy Pirker werfen einen ganz persönlichen Blick auf die vergangenen 80 Jahre in Wien. Drei Generationen, drei Perspektiven – verbunden durch die Zuneigung zu der Stadt, die ihre Heimat (geworden) ist.

Unser Österreich: Niederösterreich – Weites Land, bewegtes Erbe

Dienstag, 6. Mai, 22.30 Uhr und Samstag, 10. Mai, 9.40 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudios Niederösterreich; Gestaltung: Andi Leitner

Helga Gepperth aus Stronsdorf im Weinviertel und Ernst Bruckmüller aus St. Leonhard am Forst im Mostviertel sind Geburtstagskinder des Jahres 1945 und so alt wie die Zweite Republik. In ihren persönlichen Erzählungen spiegelt sich auch die Geschichte des Landes wider. Es ist eine filmische Zeitreise durch Politik, Geschichte und Gesellschaft in Niederösterreich, durch 80 Jahre Geschichte der Zweiten Republik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Helga Gepperth und Ernst Bruckmüller berichten von Ängsten und Herausforderungen, vom Aufbruch und beginnenden Wohlstand, aber auch von gesellschaftspolitischen Veränderungen und dem Entstehen einer engagierten Zivilgesellschaft.

Während Karl Renner am 27. April 1945 in Wien die Zweite Republik ausruft, wird im Raum St. Pölten noch gekämpft. Am 8. Mai 1945 kapituliert die deutsche Wehrmacht, im niederösterreichischen Erlauf treffen amerikanische und russische Soldaten aufeinander. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, das Leid jedoch nicht. Viele Städte und Fabriken sind zerstört. Niederösterreich ist von 400.000 sowjetischen Soldaten besetzt – eine Zeit, die Spuren im kollektiven Gedächtnis der niederösterreichischen Bevölkerung hinterlässt.

Noch bevor Leopold Figl als erster Bundeskanzler der Zweiten Republik den Staatsvertrag am 15. Mai 1955 unterzeichnet, wird entlang der nordöstlichen Grenze Niederösterreichs der Eiserne Vorhang errichtet.

Erst nach dem Abzug der Sowjets 1955 beginnt in Niederösterreich ein wirtschaftlicher Neubeginn. Niederösterreich wandelt sich vom Agrar- zum Industrie- und letztendlich zum Dienstleistungsland. Der Wirtschaftsboom macht Mitte der 1960er Jahre die Anwerbung von Gastarbeitern notwendig. Den neuen Wohlstand dokumentieren auch viele private Filmaufnahmen, die das Land Niederösterreich und das Filmarchiv von Familien aus ganz Niederösterreich bekommen haben.

Der Ölpreisschock Mitte der 1970er Jahre beendet die Zeit des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit und führt zu Veränderungen in Wirtschaft, Politik und vor allem in der Gesellschaft. Neue soziale und politische Bewegungen formieren sich, die das Atomkraftwerk Zwentendorf verhindern und den Rodungsstopp der Hainburger Au erreichen.

1986 bekommt Niederösterreich mit St. Pölten eine neue Landeshauptstadt. Mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs 1989, dem EU-Beitritt 1995 und der Osterweiterung rückt das Land vom Rand in die Mitte Europas. Damit ergeben sich neue Chancen und das Bild von Niederösterreich verändert sich – im Großen wie auch im Kleinen. Im Mostviertel oder Weinviertel, in St. Leonhard oder Stronsdorf.

Persönliche Blickwinkel zu historischen und aktuellen Ereignissen aus „80 Jahren Zweite Republik“: Geburtstagskind Helga Gepperth tritt auch in Dialog mit jungen Menschen. Mit dem eigenen Enkelkind und mit Schülerinnen und Schülern diskutiert sie über Solidarität und Demokratie.

Unser Österreich: Tirol – Über alle Berge hinaus

Mittwoch, 7. Mai, 22.30 Uhr und Samstag, 10. Mai, 10.15 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudios Tirol, Regie: Margit Schuschou, Mitarbeit: Christiane Sprachmann und Teresa Andreae

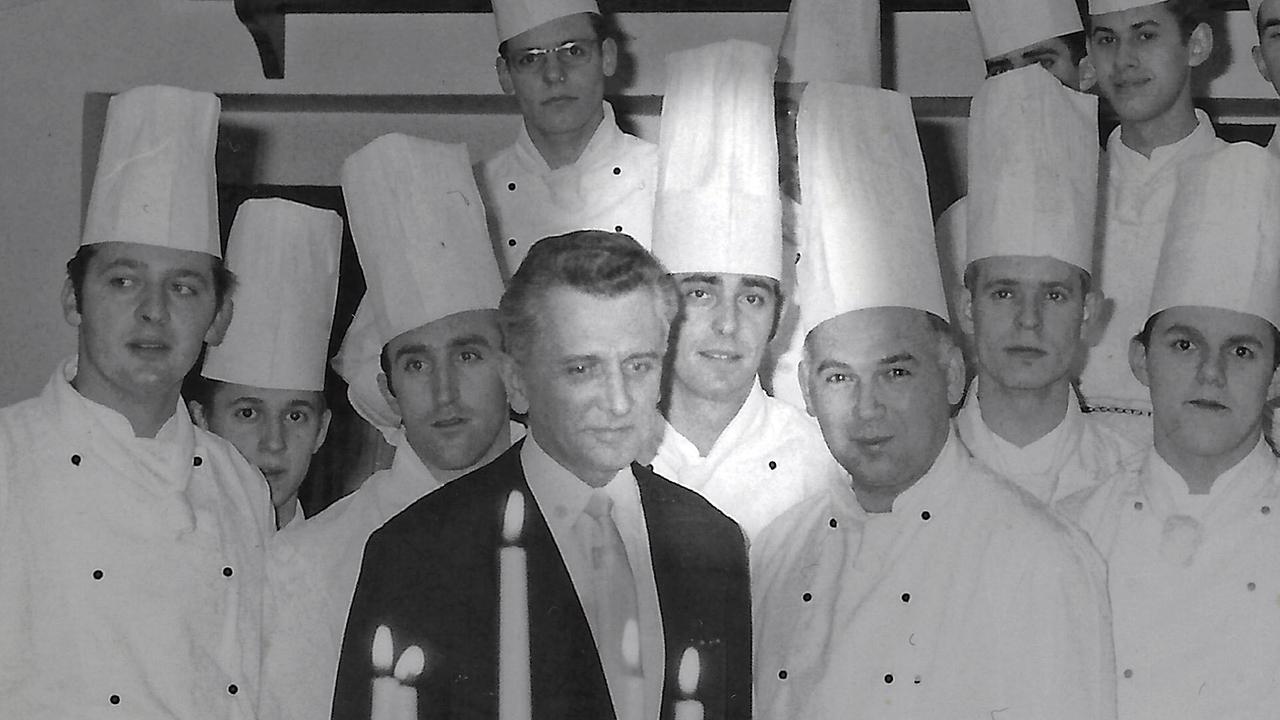

Reinhard Wechselberger aus Tux im Zillertal ist Koch und Skischullehrer. Und er ist so alt wie die Zweite Republik. 1945 geboren bekam der Zillertaler hautnah mit, wie aus einem armen, bäuerlich geprägten, konservativ-katholischen Bundesland, das wirtschaftlich im Abseits stand, eine moderne und weltoffene, dynamische und erfolgreiche Region im Herzen Europas wurde. Bei Tirol denken viele an Dirndln und Lederhosen, Berge und Hüttengaudi. Ein Tourismus-Mekka mit heute 49 Millionen Nächtigungen pro Jahr. Doch Tirol ist mehr. Nach 1945 wurde es zu einem international bedeutenden Industriestandort mit Leitbetrieben wie Plansee, Swarovski und Liebherr.

Heute vereint Tirol Tradition und Moderne. Beides wird auch mit Eduard Wallnöfer verbunden, dem verehrten, aber auch als „allmächtig“ kritisierten ÖVP-Langzeit-Landeshauptmann und Bauernbundchef. Wallnöfer trat in seiner langen Amtszeit von 1963 bis 1987 vehement für eine selbstbewusste Eigenständigkeit Tirols als österreichisches Bundesland ein. Und er setzte sich für eine Autonomie Südtirols in Italien ein. In seine Ära fallen auch die Sprengstoff-Attentate des BAS, des „Befreiungsausschusses Südtirol“, die am Ende 21 Menschen das Leben kosteten.

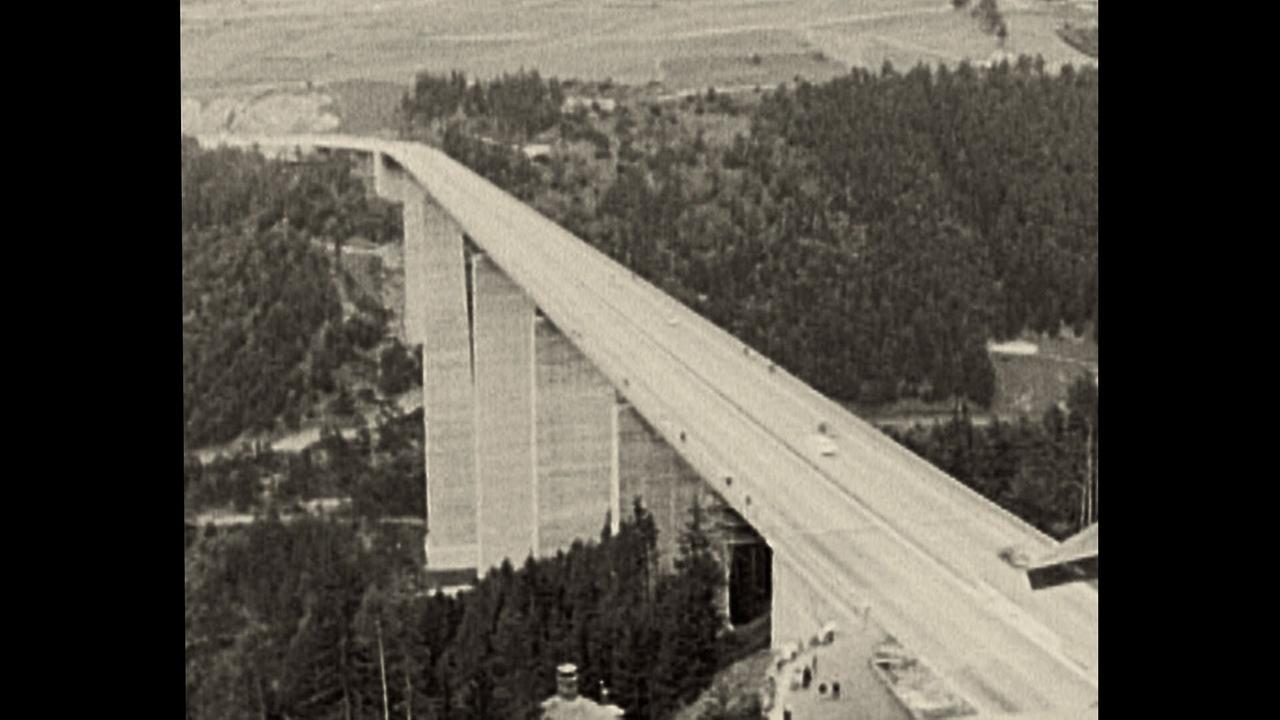

Wallnöfer wurde auch als „Betonierer“ kritisiert. Seine „3-S-Politik“ – der Bau von Schulen, Strom, Straßen – brachte ihm den Beinamen „Beton-Walli“ ein. Neue Straßen bedeuteten für Tirols Politik in den 1960ern Wirtschaftaufschwung. So wurde gebaut und eröffnet. Die Felbertauernstraße, der Arlbergtunnel, die A12 und die A13, die Brennerautobahn mit der Europabrücke – eine der ersten Gebirgsautobahnen der Welt. Damals war man noch überzeugt, dass Tirol nicht umfahren werden dürfe, um das Land weiter auf der Überholspur Richtung Massenkonsum und Massentourismus zu halten. Die negativen Begleiterscheinungen dieser Politik wurden bald deutlich und in der satirischen TV-Serie „Die Piefke-Saga“ nach einem Drehbuch Felix Mitterers aufs Korn genommen. Die Folge: ein Aufschrei in der Tiroler Tourismuswelt.

Der Wunsch des Nicht-Umfahren-Werdens ist mittlerweile Fluch. Tirol wird nicht umfahren, es wird überfahren. Vor 30 Jahren begann der Anti-Transitkampf mit Versammlungen auf der Autobahn. Viele Tirolerinnen und Tiroler sehen ihr Land heute als Opfer des freien EU-Warenverkehrs. 14 Millionen Fahrzeuge passieren jährlich die Brennerachse im hochsensiblen alpinen Raum, davon 2,5 Millionen Transit-Lkw. Politische Lösungen werden mühsam gesucht.

Reinhard Wechselberger aus Tux im Zillertal erlebte alle diese Entwicklung mit. Er ist mit seinen 80 Jahren immer noch Koch und Skischullehrer, einige Jahre war er auch Bürgermeister. Reinhard musste in seinem Leben viele Hürden meistern, so wie das Land Tirol in den vergangenen 80 Jahren. Er feiert Geburtstag mit der Zweiten Republik, die 1945 entstand. Tirol ist heute ein Tourismus- und Industrieland ersten Ranges, bestätigt Ex-EU-Kommissar Franz Fischler. Über die Berge hinaus ist Tirol gewachsen. Das heißt, es hat viele Hürden gemeistert. Vieles aber gilt es noch zu meistern, für die Zukunft der Tirolerinnen und Tiroler.

„Tirol isch lei oans“, heißt es. Gemeint ist damit, dass Tirol einzigartig sei. Diese Einzigartigkeit musste in den vergangenen 80 Jahren mühsam erkämpft werden. Wobei nach 1945 eine Entnazifizierung kaum stattgefunden hat und ein ausgeprägter Konservativismus bis heute geblieben ist. Das Team von ORF Tirol hat sich auf die Spurensuche der wichtigsten Stationen in der Tiroler Geschichte nach 1945 gemacht und eine packende Dokumentation produziert, die das Land und seine Geschichte treffend charakterisiert.

Unser Österreich: Salzburg – Der lange Weg ins bessere Leben

Montag, 12. Mai, 22.30 Uhr, und Samstag, 17. Mai, 9.05 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudios Salzburg; Gestaltung: Robert Altenburger

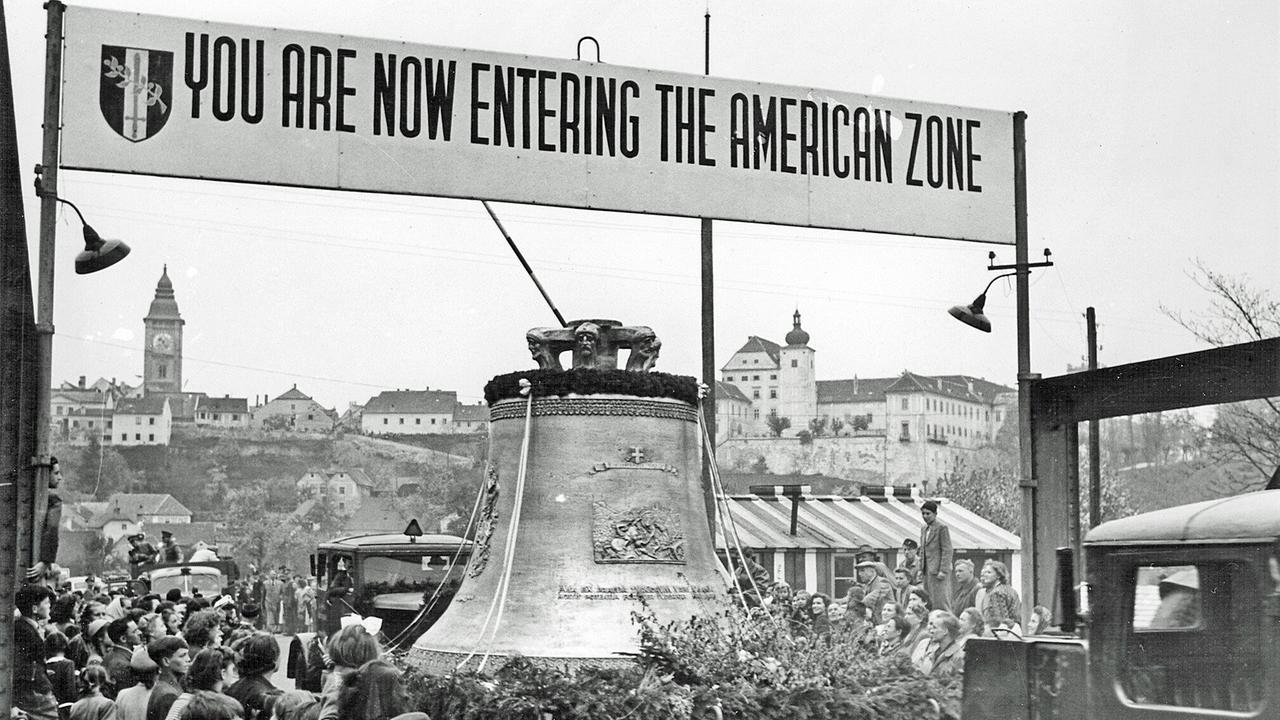

Nach monatelangen Kämpfen wird die Stadt Salzburg am 4. Mai 1945 vom damaligen Kampfkommandanten Oberst Hans Lepperdinger an die amerikanischen Besatzungstruppen übergeben. Damit wird die Zerstörung Salzburgs verhindert und dies bedeutete auch für Salzburg das Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber der Weg zurück zu Normalität, Frieden und Demokratie ist noch ein langer. Salzburgerinnen und Salzburger erzählen, wie sie diese Zeit des Neuanfangs und die Entwicklung ihres Bundeslandes über die letzten 80 Jahre erlebt haben.

Viel Aufbauarbeit leisteten die Frauen in den ländlichen Regionen. Maria Hirschbichler ist am 30. April 1945 geboren, „an jenem Tag, als sich Hitler seiner Verantwortung entzogen hat“, so die Landwirtin. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem Viehzüchter, kamen sie gerade so über die Runden. Als Symbol des Wiederaufbaus Salzburgs gilt das Kraftwerk Kaprun, das mit den Mitteln des Marshallplans fertiggestellt worden ist und für die Elektrifizierung des Landes sorgte. In der Stadt schuf der Strom Arbeitsplätze und am Land erleichterte er das Arbeiten. Auch der Tourismus profitierte davon, denn bald konnte den Gästen Komfort angeboten werden.

Kurz nach Kriegsende zeigt Salzburg wieder seine internationale Bedeutung als Kulturhauptstadt, als am 12. August 1945 der US-amerikanische General Mark Clark bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele seine erste öffentliche Ansprache in Österreich hielt. „Dies hat nicht nur die kulturelle, sondern auch die politische Bedeutung der Festspiele gezeigt“, betont die ehemalige Präsidentin der Festspiele Helga Rabl-Stadler.

Salzburg steht auch für gelebte Traditionen, die generationenübergreifend weitergegeben werden. Lukas Schmiderer, Betreiber eines Feinkostladens in Zell am See, möchte, dass Traditionen wie das „Trestern“, eine besondere Form der Schönperchten, erhalten bleiben. Die Abtenauer Sängerin Anna Buchegger ist eine Vertreterin der jungen Generation, die ihre Musik selbst „irgendwo zwischen Volks- und Popmusik“ einordnet.

Robert Altenburger zeichnet in seinem Film ein abwechslungsreiches Bild der Entwicklung des Bundeslandes Salzburg über die vergangenen 80 Jahre. Es ist ein Bundesland, das nicht nur für Hochkultur, Tradition und Tourismus steht, sondern auch für technologische Innovationen, eine gesunde Wirtschaft und Produkte, die sich in die ganze Welt verkaufen. Salzburg glänzt als Veranstalter internationaler Musikfestivals und sportlicher Großevents, wie der bereits zweiten Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Salzburg ist ein besonderes Stück österreichischer Heimat, das sich der Bedeutung und dem Schutz seiner einzigartigen Landschaft bewusst ist, wie das Beispiel des Nationalparks Hohe Tauern zeigt.

Unser Österreich: Burgenland – Vom Rand in die Mitte Europas

Dienstag, 13. Mai, 22.30 Uhr und Samstag, 17. Mai, 9.40 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudios Burgenland; Gestaltung: Peter Nagy

Die Zweite Republik Österreich wird im April 80 Jahre alt. Das Landesstudio Burgenland porträtiert zu diesem Anlass den 80-jährigen Andreas Hautzinger aus Andau, einer Ortschaft am östlichsten Rand Österreichs. Der pensionierte Lehrer und Schulleiter hat die ungeheure Entwicklung des Burgenlands – von einem armen Agrarland am Rande der westlichen Welt zu einem wohlhabenden Tourismusland mit vielen kulturellen Zentren – selbst miterlebt.

Mit seinen 80 Jahren ist Andreas Hautzinger immer noch sportlich und unternimmt mit seinem Enkel Lukas Radtouren durch den Heideboden. Eine besondere Station ist die geschichtsträchtige „Brücke von Andau“. Diese kleine Holzbrücke an der Grenze zu Ungarn wurde 1956 weltberühmt, als während der Ungarnkrise rund 70.000 Menschen über sie nach Österreich flohen. Die junge zweite Republik Österreich hat damals ein international beachtetes Zeichen der Hilfsbereitschaft und Empathie gesetzt – koordiniert von Flüchtlingskommissar Richard Nixon, dem späteren US-Präsidenten.

Andreas Hautzinger, Sohn einer burgenländischen Kleinbauernfamilie, erlebte eine Kindheit im Burgenland, die sich stark von der seines Enkels unterscheidet. Als Bub hütete er die Kühe der Nachbarn und half auf den Feldern. Die Wurzeln in der Landwirtschaft begleiten Andreas bis heute: Ein Fixpunkt im Herbst ist für ihn die jährliche Weinlese seiner Nichte. Im Dorfmuseum Mönchhof reflektiert er mit seinem Freund und Museumsgründer Josef Haubenwallner über die Zeit, als sie noch Bauernbuben waren. Was hat sich seither verändert? Der Historiker Herbert Brettl ordnet die historischen Entwicklungen des jüngsten und östlichsten Bundeslandes ein: „Das Burgenland hat sich vom ärmsten Bundesland in die Mitte Österreichs entwickelt. Und darauf sind die Burgenländer auch stolz.“

Eines der vielen kulturellen Zentren im Burgenland sind die Seefestspiele in Mörbisch, die Andreas Hautzinger und seine Frau Veronika regelmäßig besuchen. Generalintendant Alfons Haider heißt die beiden in Mörbisch bei „My Fair Lady“ willkommen. Er sieht im Burgenland mit seinen mehr als 20 Spielstätten von Norden nach Süden eine „kulturelle Großmacht“.

In den 80 Jahren, die Andreas Hautzinger im Burgenland lebt, hat sich das Burgenland von einer Kleinbauern- und Pendlergesellschaft zu einem modernen Tourismusland mit vielen kulturellen Zentren entwickelt. Bemerkenswert ist die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt des Bundeslandes, in dem es schon seit Jahrzehnten zweisprachige Ortstafeln gibt. Diese Erfolgsgeschichte von einem armen Agrarland zu einem wohlhabenden Burgenland zeigt dieses 80-Jahre-Porträt.

Unser Österreich: Kärnten – Zweisprachig und vielfältig

Mittwoch, 14. Mai, 22.30 Uhr und Samstag, 17. Mai, 10.15 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudios Kärnten; Gestaltung: Martina Steiner

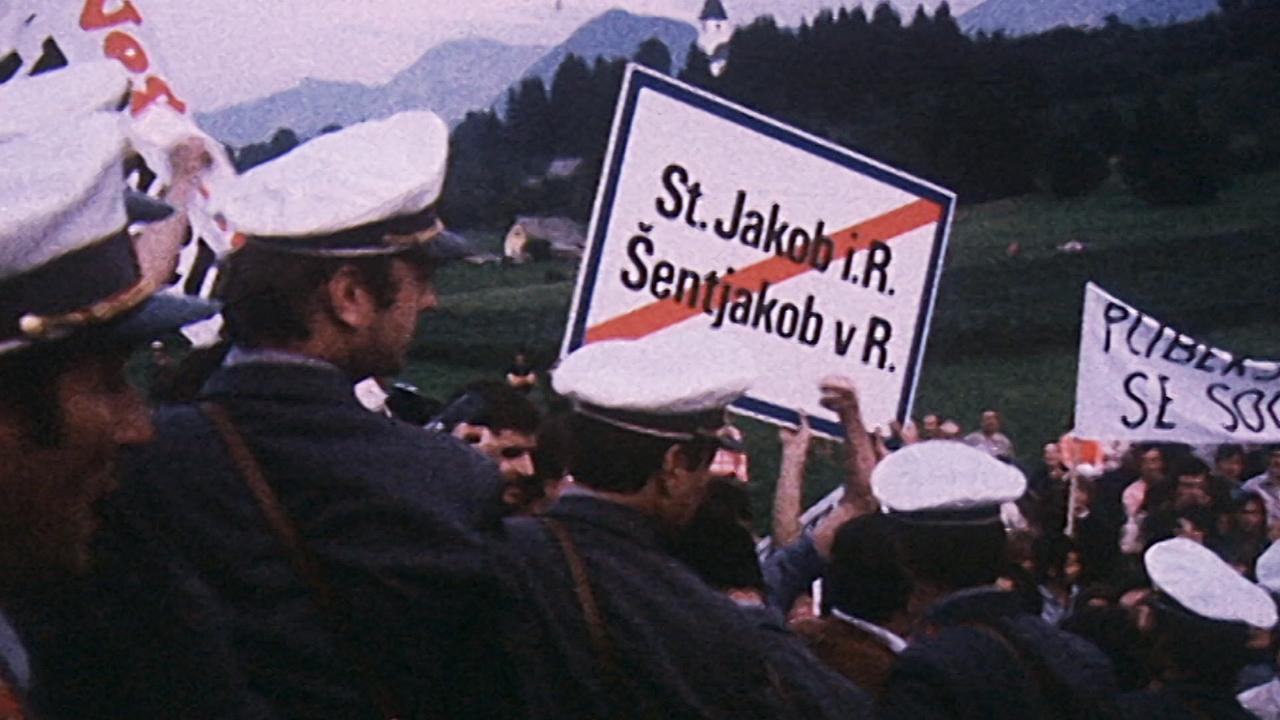

Kärnten hat seit der Staatsgründung 1945 Jahrzehnte des Fortschritts hinter sich, aber auch Jahrzehnte der politischen Auseinandersetzung. Der Konflikt zwischen Deutsch-Kärntnern und Kärntner Slowenen führte erst im 21. Jahrhundert, mit einer Lösung bei der Ortstafelfrage, zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ausgleich. ORF-Redakteurin Martina Steiner hat für den ORF-Programmschwerpunkt „80 Jahre Zweite Republik“ die Dokumentation „Kärnten – Zweisprachig und vielfältig“ gestaltet – ein spannendes Porträt des südlichsten Bundeslandes Österreichs.

Kärnten, im Frühjahr 1945: Im Süden des Landes, wo neben Deutsch auch Slowenisch gesprochen wird, leisten Partisaninnen und Partisanen in den Wäldern Widerstand gegen das NS-Regime. Kurz vor Kriegsende rücken die Briten in Klagenfurt ein, es kommt zu einem Wettlauf mit jugoslawischen Truppen, die – wie schon nach dem Ersten Weltkrieg – Anspruch auf Teile des gemischtsprachigen Gebietes erheben. Doch die Briten bringen ihre Kanonen auf dem Neun Platz in Klagenfurt in Stellung: „Sie haben Druck ausgeübt, wenn ihr nicht weicht, dann machen wir ernst“, sagt der Historiker Hellwig Valentin.

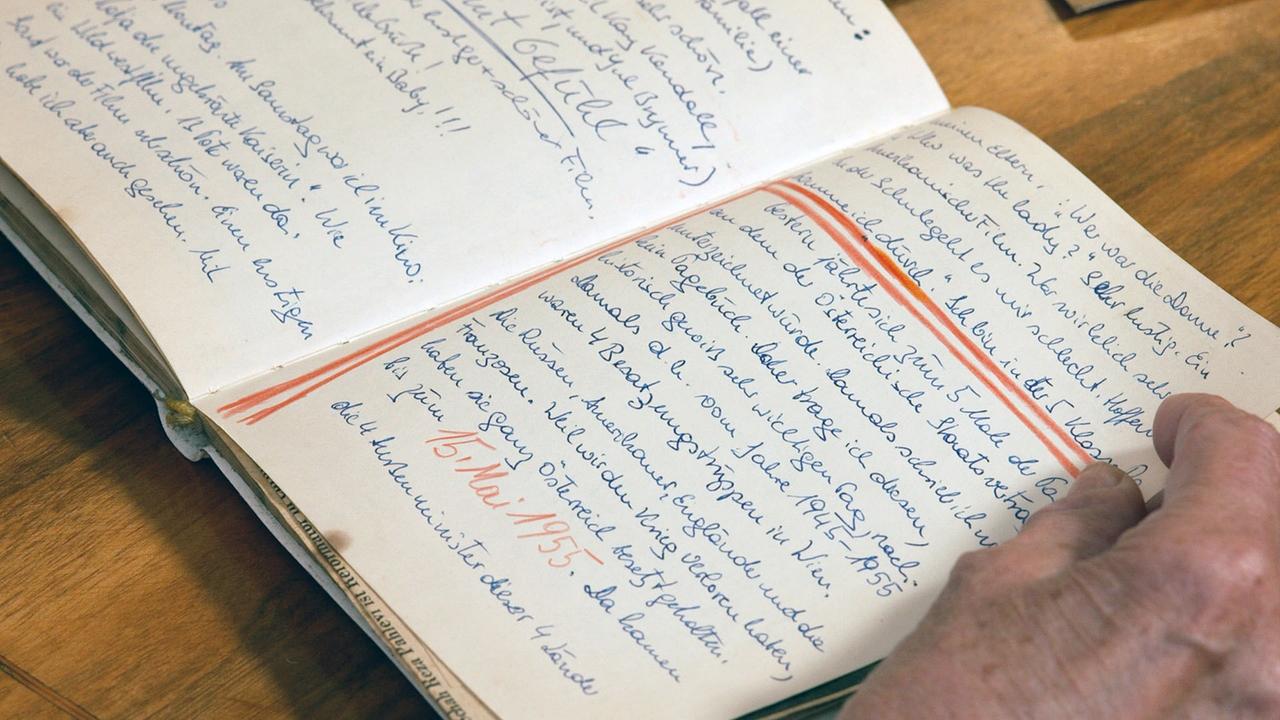

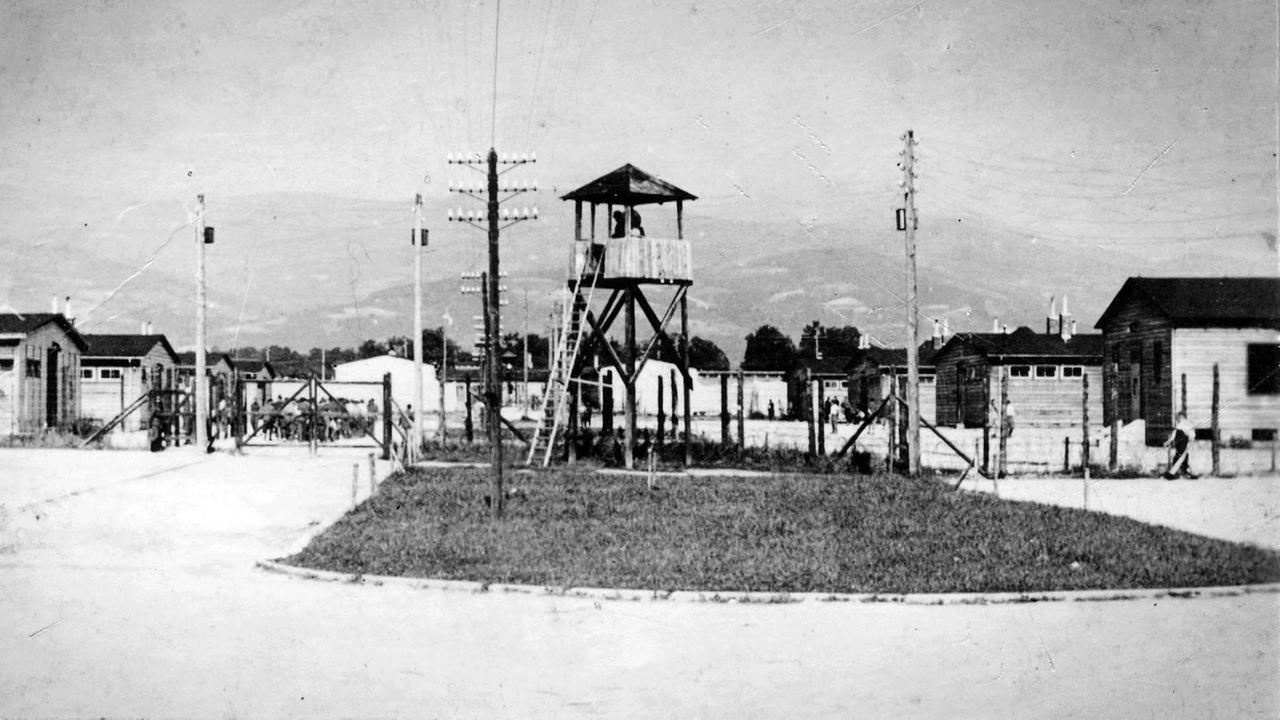

Nach Kriegsende wird in Wolfsberg ein Internierungslager für NS-Sympathisanten eingerichtet, von einfachen Parteimitgliedern bis hin zu hochrangigen Nazi-Funktionären. Sie sollten umerzogen werden für ein Leben im demokratischen System der Zweiten Republik. Dass dies nicht immer gelingt, zeigt die Familiengeschichte von Marijan Raunikar, die sich etwa an einem Briefwechsel seiner Großeltern zeigt. Sie haben sich im Lager kennengelernt, aber ihre NS-Ideologie nicht aufgegeben: „Es ist sehr gut, dass man das aufarbeitet, für die nachfolgenden Generationen.“

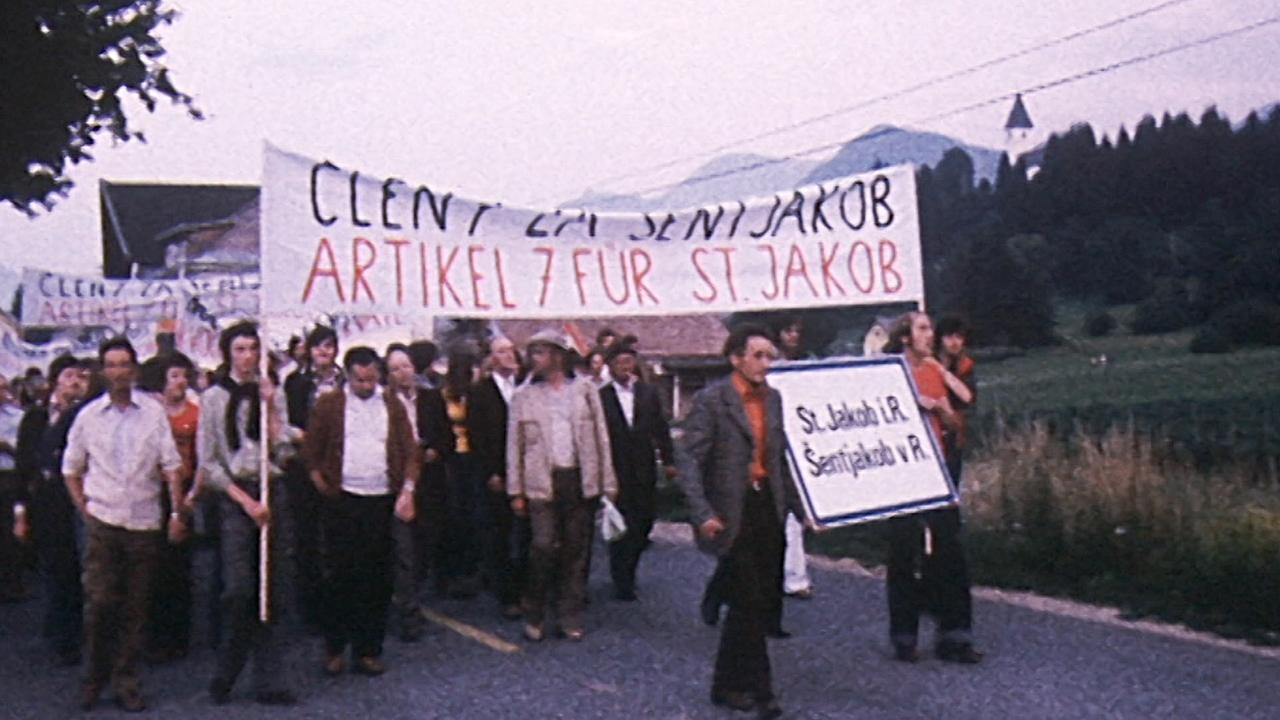

Die Dramaturgie der TV-Doku bewegt sich entlang der Biografie der beiden Zwillingsschwestern Rosi Polesnig und Maria Wautsche. Sie wurden in eine kleinbäuerliche Familie der slowenischen Volksgruppe hineingeboren. „Die Mutter ging zu Nachbarn arbeiten und hat uns mitgenommen, damit auch wir etwas zu essen bekommen“, erzählt Maria. Über Politik wird in der Familie nicht viel gesprochen. Auch nicht, als der Staatsvertrag 1955 die Rechte der slowenischen Minderheit festschreibt, zweisprachige Ortstafeln inklusive. 1972 werden zweisprachige Ortstafeln aufgestellt, aber von deutsch-national gesinnten Kärntnern kurzerhand abmontiert. Historiker Valentin: „Bombendrohungen waren damals an der Tagesordnung, in gewisser Weise befand sich Kärnten am Rande bürgerkriegsartiger Verhältnisse“.

Verbindend wirkt der Sport: 1976 gewinnt Franz Klammer die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Innsbruck und wird damit zum Idol für ganz Österreich. „Ich habe das Rennen gewinnen müssen“, sagt er im ORF-Interview.

1989 kommt es mit Jörg Haider von der FPÖ zum politischen Systemwechsel in Kärnten. „Nach 44 Jahren zeigen sich negative Seiten, Stichwort Parteibuchwirtschaft, wer keine Nähe zur SPÖ oder zum kleineren Teil auch zur ÖVP hatte, konnte nicht Schuldirektor werden“, sagt Historiker Hellwig Valentin. Geopolitische Veränderungen haben 1991 Auswirkungen auf Kärnten: Der Zerfall Jugoslawiens bedeutet Krieg an der Landesgrenze, das österreichische Bundesheer rückt mit Panzern an, die Luftabwehr steht im Grenzsicherungseinsatz.

Erst im Jahr 2011, 56 Jahre nach dem Staatsvertrag, kommt es zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen den beiden Konfliktparteien Kärntens: in zweisprachigen Gemeinden mit mindestens 17,5 Prozent slowenischsprachiger Bevölkerung werden zweisprachige Ortstafeln aufgestellt. Mittlerweile ist Kärntens Nachbarland Slowenien in der EU und das gemischtsprachige Gebiet in Südkärnten kein vernachlässigter Grenzraum mehr. Und wie die Nachkommen von Rosi und Maria zeigen, unterscheiden sich die Wünsche und Ziele der jungen Menschen in Kärnten kaum voneinander, egal welcher Volksgruppe sie angehören. Alle träumen von Beruf und Familie und einem friedlichen Leben im Schnittpunkt der drei großen europäischen Kulturkreise, dem slawischen, dem romanischen und dem germanischen.

Unser Österreich: Oberösterreich – Geteilt, geeint, gewachsen

Montag, 19. Mai, 22.30 Uhr und Samstag, 24. Mai, 9.05 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudios Oberösterreich; Gestaltung: Gernot Ecker

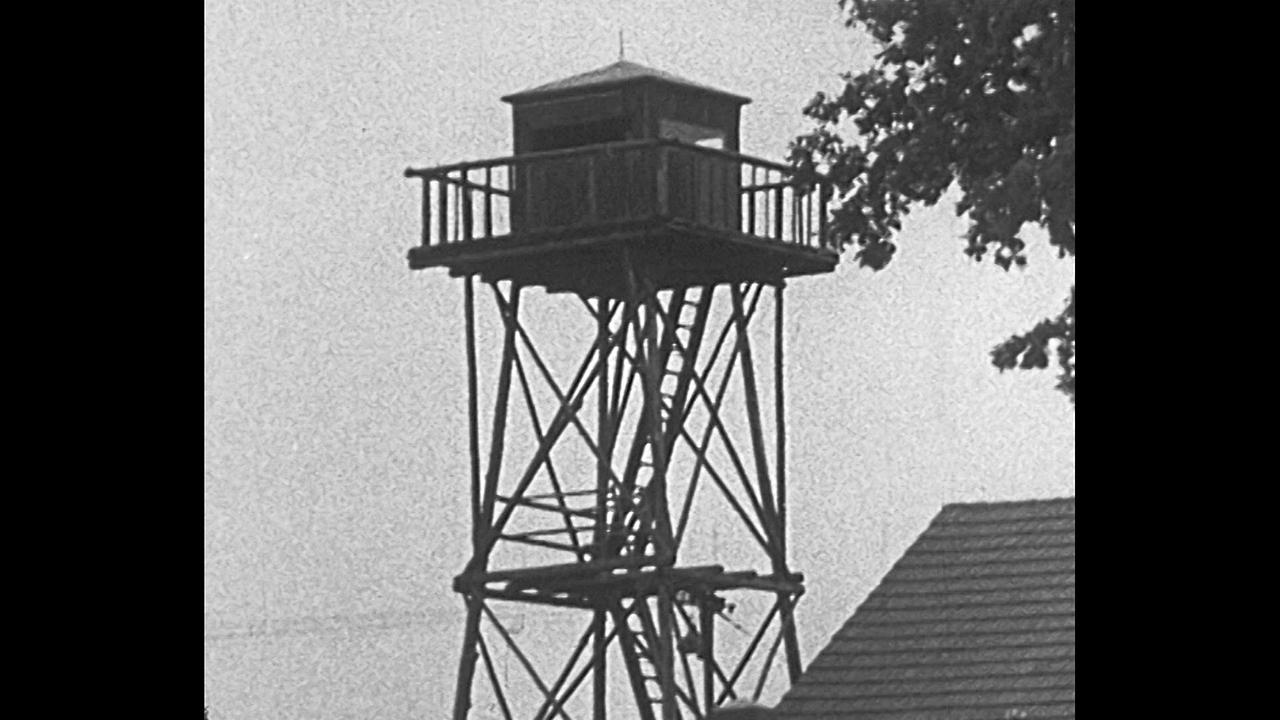

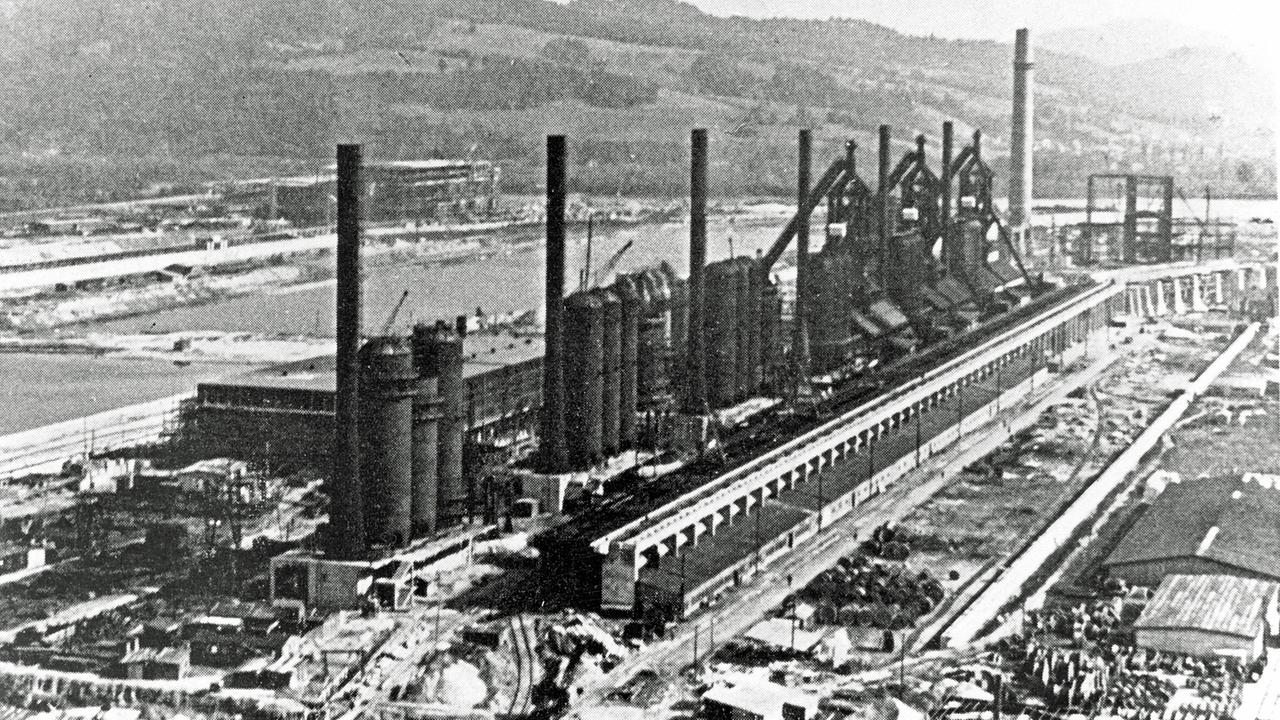

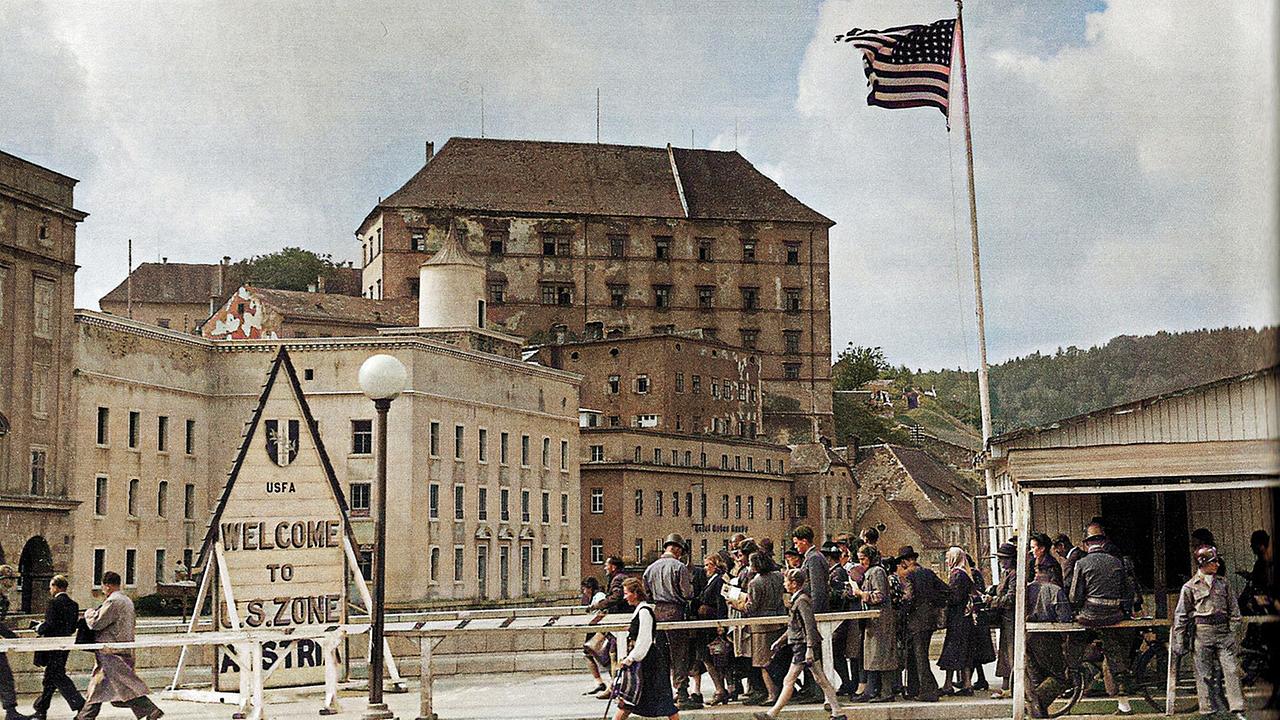

Die Geschichte Oberösterreichs seit dem Beginn der Zweiten Republik vor 80 Jahren ist außergewöhnlich. Kein anderes Bundesland blieb nach dem Krieg zehn Jahre lang geteilt: In eine sowjetische Zone nördlich der Donau im Mühlviertel und in eine amerikanische Zone im Süden. 1945 ist Oberösterreich ein Land der Heimatlosen, in dem zerstörte Städte auf den Wiederaufbau warten und Abertausende Flüchtlinge ein neues Zuhause suchen. Als die Besatzungszeit dann 1955 vorbei ist, beginnt sich Oberösterreich vom Agrar- und Industrie-Bundesland zu einem Technologie- und Kulturstandort zu wandeln. Die dazwischen liegenden Jahre erzählen vom Aufstieg und Niedergang der Verstaatlichten Industrie, von menschlichen Triumphen und Tragödien – und von der beklemmenden Nähe zum „Eisernen Vorhang“ mit Stacheldraht und Elektrozäunen mitten durch den Böhmerwald – eine filmische Zeitreise von ORF-Oberösterreich-Redakteur Gernot Ecker:

Oberösterreich ab 1945: Rudolf Pammer aus Bad Leonfelden wächst im russisch besetzten Mühlviertel auf. Seine Kindheit unterscheidet sich völlig von der Theresia Mairbäurls aus Pasching, die als Kind von amerikanischen Soldaten im Jeep durch Linz kutschiert wird. Während Rudolf Pammer im strukturschwachen Mühlviertel dicht am „Eisernen Vorhang“ zur kommunistischen Tschechoslowakei groß wird, verbringt Theresia Mairbäurl ihre Jugend am Rande der wirtschaftlich aufstrebenden Landeshauptstadt. Eines aber verbindet beide: Sie sind genau so alt wie die Zweite Republik. Geboren 1945 deckt sich ihre Lebensgeschichte mit der Entwicklung ihres Heimat-Bundeslandes und der Geschichte der Zweiten Republik.

Die 1940er und die 1950er Jahre sind von Besatzungszeit und Wiederaufbau gekennzeichnet, einer aufstrebenden Industrie in Linz und Steyr, aber auch von den Hochwasser-Katastrophen der Jahre 1954 und 1959.

Die 1960er Jahre ermöglichen vielen Familien Wohlstand und sozialen Aufstieg. Die Zeitzeugen erzählen u. a. von den ersten Schwarz-Weiß-Fernsehgeräten, die in vielen Gasthäusern die Menschen in den Bann ziehen. Es sind aber auch Jahre, in denen die Weltpolitik ihre Schatten auf Oberösterreich wirft: Nach dem „Prager Frühling“ und der Hoffnung auf eine Normalisierung der Beziehungen zum Nachbarland Tschechoslowakei stehen im Sommer 1968 plötzlich Truppen des Warschauer Pakts an der Grenze zu Oberösterreich.

Während die 1970er von gesellschaftlichen Umbrüchen, von der Forderung nach Gleichberechtigung und neuen Kultur- und Bildungseinrichtungen geprägt sind, bringen die 1980er Jahre den Niedergang der Verstaatlichten Industrie. Tausende Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher verlieren in dieser Zeit ihren Arbeitsplatz. Die Auswirkungen der Luftverschmutzung im Linzer Zentralraum sind längst dramatisch: Die Begriffe „Waldsterben“, „saurer Regen“ und „Smog“ werden zu alltäglichen Schlagwörtern.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 leben in den frühen 1990er Jahren die nördlichen Grenzgebiete Oberösterreichs auf. Die Nachbarschaft mit Tschechien bringt wichtige Impulse, bevor der EU-Beitritt Oberösterreich völlig neue Entwicklungschancen in ganz Europa eröffnet hat.

Diesen und anderen historischen Meilensteinen in der Geschichte Oberösterreichs seit 1945 ist die Dokumentation auf der Spur – mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, renommierten Expertinnen und Experten sowie seltenen Filmdokumenten aus dem ORF-Archiv.

Unser Österreich: Vorarlberg – „Nit lugg lo!“ – Nicht aufgeben!

Dienstag, 20. Mai, 22.30 Uhr, und Samstag, 24. Mai, 9.40 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudios Vorarlberg, Gestaltung: Markus Barnay

„Nit lugg lo!“, nicht aufgeben – dieses in Vorarlberg weit verbreitete Motto passt nicht nur zur Geschichte des Landes seit 1945, sondern auch zur Lebensgeschichte von drei Menschen, die gleich alt sind wie Österreichs Zweite Republik. Diese drei Geburtstagskinder stehen im Mittelpunkt der Dokumentation des ORF Vorarlberg zum Jubiläum „80 Jahre Zweite Republik“.

Zwei von ihnen waren in der Textilbranche tätig, die mehr als hundert Jahre lang Vorarlbergs Wirtschaft dominierte: Werner Hagen lebt an der Grenze zur Schweiz, die für den Vorarlberger Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit eine Schlüsselrolle spielte. Sein Sohn ist der letzte Scherler in Vorarlberg, ein Beruf, der für die Veredelung von Stickereien unverzichtbar ist. Hagen hat das Auf und Ab der Stickereibranche hautnah miterlebt, hat sich mit viel Eigenleistung ein schönes Eigenheim gebaut und mit viel Arbeit einen ansehnlichen Wohlstand erwirtschaftet. Als früherer Spieler und langjähriger Funktionär des Lustenauer Fußballklubs Austria hat er sich auch ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagiert – und tut das bis heute, indem er nach jedem Heimspiel die Tribünen säubert.

Renate Abram wuchs in Kärnten auf und ist damit eine von vielen Arbeitszuwanderinnen, ohne die der Aufstieg zur Wohlstandsregion nicht denkbar wäre. Sie hat in einer der zahlreichen Textilfirmen im Vorarlberger Rheintal als Textilarbeiterin begonnen, hat dann einen aus der Steiermark zugewanderten Arbeitskollegen geheiratet und drei Söhne großgezogen, ehe sie wieder – als Näherin – in einen Textilbetrieb zurückkehrte, aber diesmal in ein Modehaus. Zu den schlimmsten Phasen ihres Lebens gehörte die Zeit, als ihr ehemaliger Betrieb schließen musste und sie gleich drei Arbeitslose zu Hause hatte – ihren Mann und zwei ihrer Söhne. Doch alle drei haben schnell wieder Arbeit gefunden, durchaus symbolisch für den gelungenen Strukturwandel der Vorarlberger Wirtschaft seit den 1990er Jahren. Abram trifft sich auch seit beinahe 50 Jahren mit einer Gruppe von Jahrgängern, die einmal jährlich einen gemeinsamen Ausflug organisieren – und die heuer alle ihren 80er feiern.

Der dritte Protagonist der Vorarlberger Ausgabe von „Unser Österreich“ ist Franz Pichler, ein Landwirt, der für Tradition und Bodenständigkeit steht – und doch als einer der ersten Bio-Landwirte Vorarlbergs auch die Umweltbewegung der 1980er Jahre repräsentiert. Schließlich zogen in Vorarlberg 1984 zum ersten Mal „Grüne“ in einen Landtag ein – damals mit der Galionsfigur Kaspanaze Simma. Franz Pichler hat aber auch sonst Berührungspunkte mit der Geschichte Vorarlbergs: Wenige Meter von seinem Elternhaus entfernt überschritten die französischen Truppen Ende April 1945 die österreichische Grenze und erklärten das Land zum „Pays ami“, zum befreundeten Land. Außerdem kostete die Pichlers der Ausbau der Verkehrswege in den 1970er und 1980er Jahren einen Großteil ihrer Weidegründe: Die Autobahnverbindung durch den Pfändertunnel und nach Deutschland führt genau über die ehemaligen Gründe des Pichlerschen Hofes.

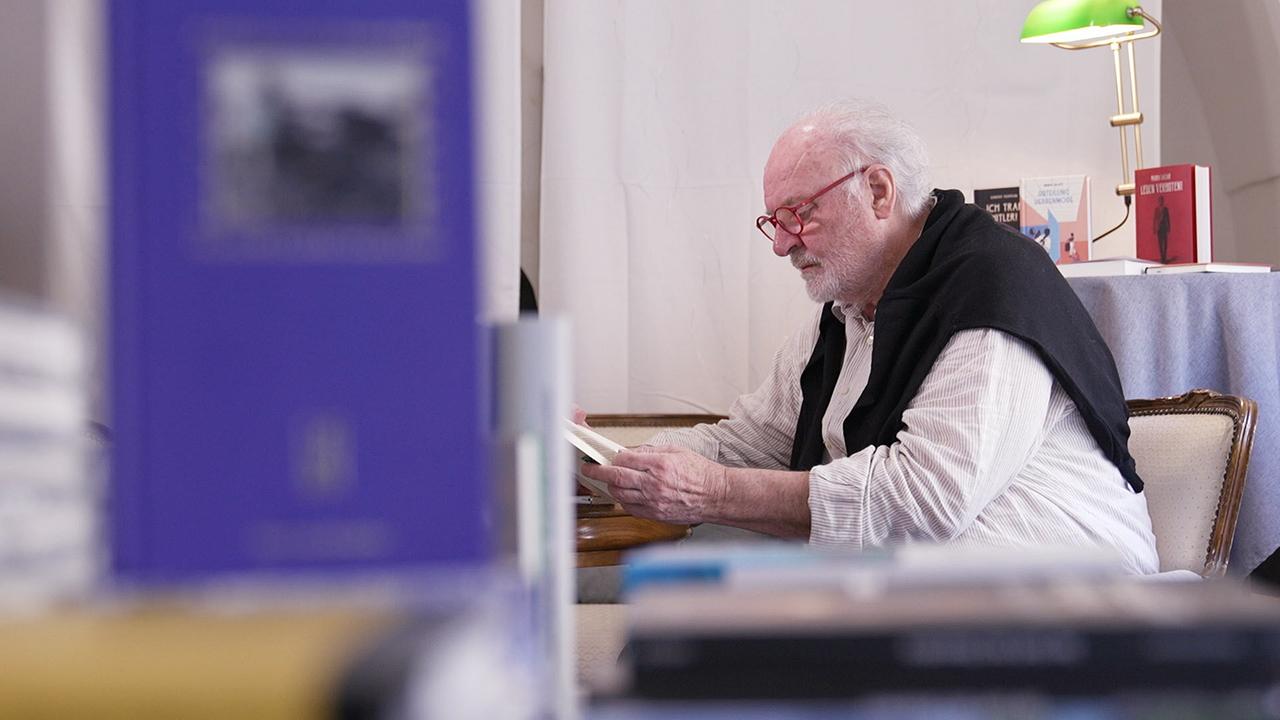

Eine höhere Schulbildung war in den Jahren nach 1945 für eine kinderreiche Familie wie die Pichlers nur in Einzelfällen möglich. In ihrem Fall war Meinrad Pichler der Glückliche, dem ein Studium ermöglicht wurde. Der ehemalige Schuldirektor ist einer der bekanntesten Historiker des Landes, der die Entwicklung Vorarlbergs nach 1945 fachkundig kommentiert. Er hebt vor allem die großen Startvorteile hervor, die das Land von anderen Regionen Österreichs unterschieden: Es gab kaum Kriegsschäden, die französischen Besatzer halfen auf allen Ebenen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, und die Marshallplan-Kredite für Industrie und Fremdenverkehr flossen ebenfalls vorwiegend in den Westen Österreichs. Dazu kommt die Lage an der Grenze zur Schweiz, von der Vorarlbergs Wirtschaft von Anfang an profitierte. Meinrad Pichler gehörte aber auch zu den Akteuren des kulturellen Aufbruchs in den 1970er Jahren, als junge Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende frischen Wind in die Kulturszene des Landes brachten.

Unser Österreich: Steiermark – Aufbau, Aufbruch, Aufstieg

Mittwoch, 21. Mai, 22.30 Uhr und Samstag, 24. Mai, 10.15 Uhr, ORF 2

Eine Produktion des Landesstudios Steiermark; Gestaltung: Günter Schilhan

Seit der Gründung der Zweiten Republik vor 80 Jahren hat die Steiermark sich grundlegend verändert. Ein Bundesland, 1945 von Diktatur und Krieg zerstört, ist im Laufe der Jahrzehnte durch Demokratie und wirtschaftlichen Fortschritt aufgeblüht. Die Steiermark, ein Land an der Grünen Grenze, rückte durch den Fall des Eisernen Vorhangs und die EU-Osterweiterung vom Rand in die Mitte Europas. In der neuen TV-Dokumentation „User Österreich – Steiermark“ von Günter Schilhan blicken drei Zeitzeugen, die so alt sind wie die Zweite Republik, auf die Entwicklung der Steiermark in den vergangenen acht Jahrzehnten zurück.

Zu Kriegsende 1945 befreiten die Steiermark mehrere Armeen vor der nationalsozialistischen Diktatur. Nach Kriegsende 1945 waren Graz und andere Landesteile zwischenzeitlich in mehrere Besatzungszonen unterteilt. Bis im Sommer 1945 schließlich die Briten die Besatzung der Steiermark übernahmen. Beim Abzug der Briten 1955 war die Steiermark ein wirtschaftlich konsolidiertes Land, das vom sogenannten „Wirtschaftswunder“ profitierte.

Bergauf ging es wirtschaftlich bis zur Krise der Verstaatlichten Industrie, die Mitte der 1980er Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Die Folge waren weitreichende Umstrukturierungsprozesse, auch in vielen obersteirischen Industriebetrieben. Doch die steirische Industrie erfand sich neu – mit der Gründung des „Autoclusters Steiermark“ entstand 1995 wurde ein Netzwerk, das heute 300 Unternehmen mit 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst. In enger Zusammenarbeit mit den steirischen Universitäten stieg das Bundesland zu einer europaweit führenden Forschungs- und Innovationsregion auf.

Die Steiermark-Folge der TV-Dokumentationsreihe „Unser Österreich“ erzählt die Geschichte des Bundeslandes entlang dreier Biografien von Menschen aus der Steiermark, die so alt sind wie die Zweite Republik:

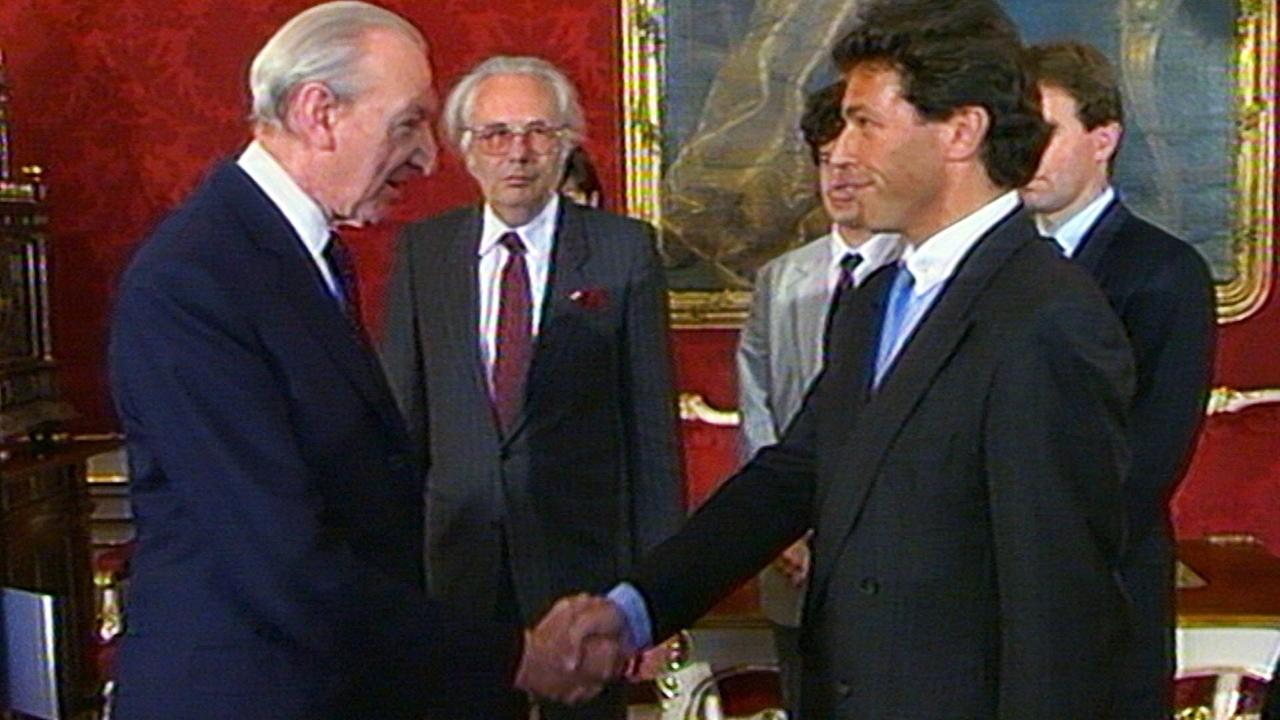

Waltraud Klasnic wurde zwei Tage nach ihrer Geburt im Oktober 1945 zur Adoption freigegeben. Sie wuchs bei ihrer Adoptivmutter in ärmlichen Verhältnissen in einer Barackensiedlung auf. Mit 17 wurde sie zum ersten Mal Mutter, heiratete und baute mit ihrem Mann ein Transportunternehmen auf. Schon früh engagierte sie sich politisch in der Frauenbewegung, wurde die erste Gemeinderätin der Steiermark und stand schließlich als erste Frau Österreichs von 1996 bis 2005 an der Spitze einer Landesregierung.

Erwin Schwentner wurde im Juli 1945 in Hitzendorf bei Graz geboren. Nach seinem Jus-Studium in Graz erlebte er als Rechtspraktikant 1968 die Ausläufer der internationalen Studentenbewegung in Österreich. Die gesellschaftspolitische Umwälzung des 68er-Jahres und der kulturelle Aufbruch in die Moderne durch die international ausstrahlende Künstlerszene in der Steiermark prägten sein Leben. Erwin Schwentner ging als Senatspräsident am Oberlandesgericht Graz in Pension und ist bis heute auch als Künstler tätig.

Herbert Blasl kam im März 1945 während eines Fliegeralarms im Keller einer Arbeitersiedlung in Eisenerz zur Welt. Wie sein Vater begann er nach einer Lehre als Bergmann am Erzberg zu arbeiten. Nach der Einstellung des Untertagebaus 1986 arbeitete er bis zu seiner Pensionierung als Kraftfahrer. Er hat die Glanzzeiten und auch die Krise der Verstaatlichten Industrie hautnah miterlebt. Heute arbeitet sein Enkelsohn wieder am Erzberg.

Aus ihren persönlichen Blickwinkeln erzählen diese drei Menschen, wie sie den Wandel der Gesellschaft und der Lebensumstände in den vergangenen 80 Jahren erlebt haben. Die historischen Ereignisse der vergangenen acht Jahrzehnte in der Steiermark werden vom Zeithistoriker und ehemaligen Rektor der Universität Graz, Dr. Helmut Konrad, analysiert und kommentiert.