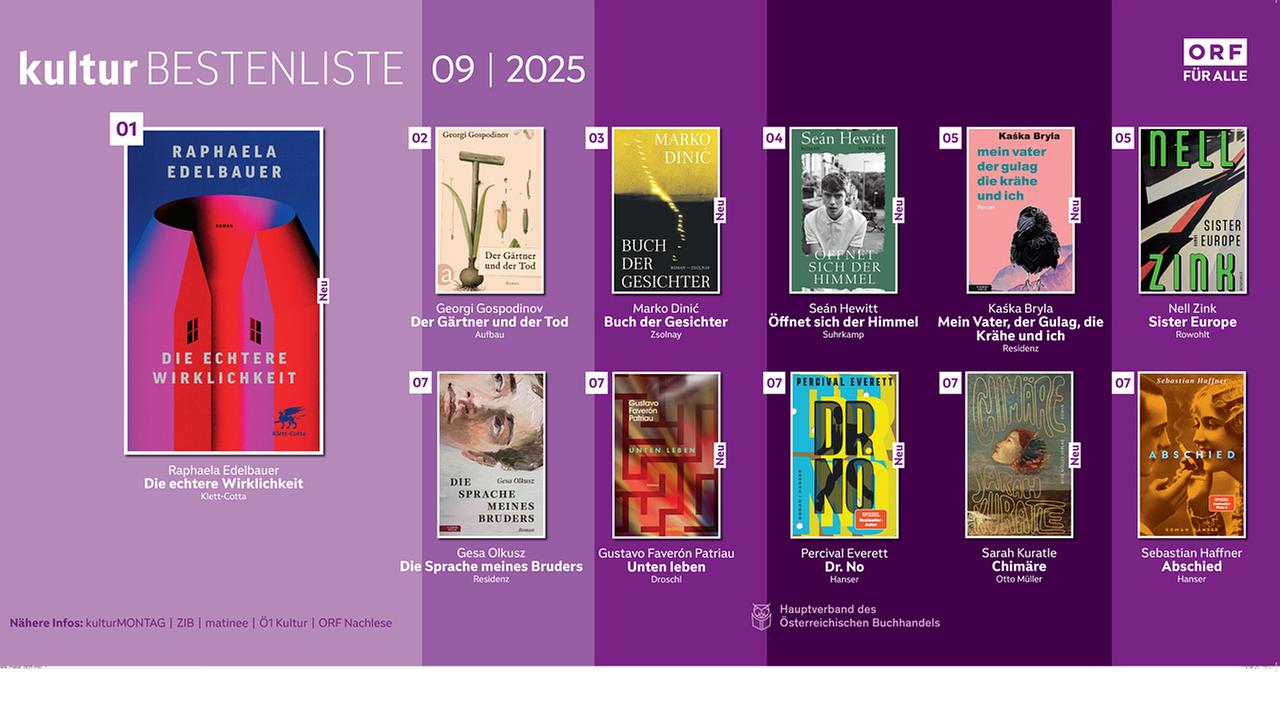

Die besten 10 im September 2025

1. Raphaela Edelbauer (25 Punkte) NEU

„Die echtere Wirklichkeit“, Klett-Cotta

Der Umgang mit Fakten und wie leichtfertig mit offensichtlichen Unwahrheiten Politik zu machen versucht wird, ist uns seit einigen Jahren sehr bewusst geworden. Und seither diskutieren viele, wie Lügen ausgeschildert und wirkungslos gemacht werden können. Die österreichische Autorin Raphaela Edelbauer beschäftigt sich damit in ihrem neuen Roman „Die echtere Wirklichkeit“. Edelbauer ist Spezialistin für brennende Zeitfragen und fantastische Überhöhung. Mit ihrem Debüt „Das flüssige Land“ und ganz besonders mit dem Science-Fiction-Digitalisierungs-Epos „Dave“ hat die Autorin Raphaela Edelbauer die Kritik und das Publikum elektrisiert und zahlreiche Preise eingeheimst. Im Zentrum ihrer spannungsgeladenen Romane steht stets ein philosophisches Problem, das die studierte Philosophin literarisch – und höchst unterhaltsam – erörtert. In „Die echtere Wirklichkeit“ geht es um das Thema der Wahrheit: eine philosophische Aktivisten-Gruppe führt darin einen erbitterten Kampf gegen Fake News und Verschwörungstheorien, und es geht um die Frage: Gibt es die „absolute Wahrheit“ überhaupt? Oder nur Meinungen? Niemandem ist zu trauen in dieser Mischung aus Krimi, Satire und Geschichte der Wahrheits-Philosophie. Lügen ist kein Kavaliersdelikt, zeigt Edelbauer in „Die echtere Wirklichkeit“ - das wird am Ende des Romans auch blutiger Ernst.

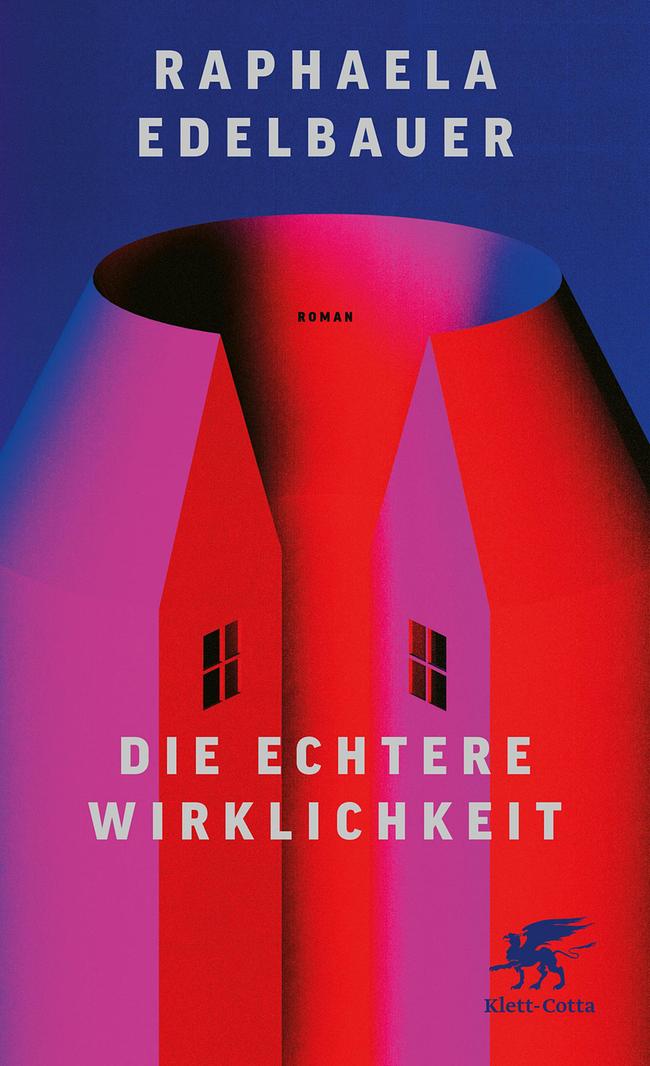

2. Georgi Gospodinov (24 Punkte)

„Der Gärtner und der Tod“, Aufbau

Übersetzung: Alexander Sitzmann

Spätestens seit Georgi Gospodinov 2023 für seinen Roman „Zeitzuflucht“ mit dem International Booker Price ausgezeichnet wurde, gilt der 57-Jährige als Aushängeschild der bulgarischen Gegenwartsliteratur. In dem Buch beschrieb der Autor eine sogenannte „Klinik für die Vergangenheit“, eine Einrichtung, in der Alzheimer-Patienten Zuflucht suchen und in der Zeit leben können, in der sie meinen zu sein. Sein neues Buch „Der Gärtner und der Tod“ ist in gewisser Weise eine autobiographische Ergänzung, denn darin hat Gospodinov seinem Vater ein Denkmal gesetzt, dem bereits eine der Figuren seines Erfolgsromans nachempfunden war. „Mein Vater war Gärtner. Jetzt ist er ein Garten“, heißt es am Anfang dieses wunderbaren Notizbuchs aus Erinnerungen, das den Erzählfluss immer wieder unterbricht und neu ansetzt. Der Garten, so erfahren wir, hat dem Vater vor Jahren über ein schweres Krebsleiden hinweggeholfen, seither liebt der alte Herr nichts mehr, als mit beiden Händen in der Erde zu stecken und Blumen, Gemüse und Kräuter anzubauen. Doch nach einem Besuch beim Arzt versprechen die neuen Befunde nichts Gutes: der Held dieser Geschichte, so viel verrät der Ich-Erzähler, wird nicht überleben. Während es in der Literaturgeschichte etliche Beispiele von Abrechnungen mit dem eigenen Vater gibt, liefert Gospodinov hier einen Gegenentwurf: „Der Gärtner und der Tod“ ist ein zärtliches Abschiedsbuch, voller Witz und kluger Gedanken über den Tod der eigenen Eltern.

Mehr auf ORF Sound

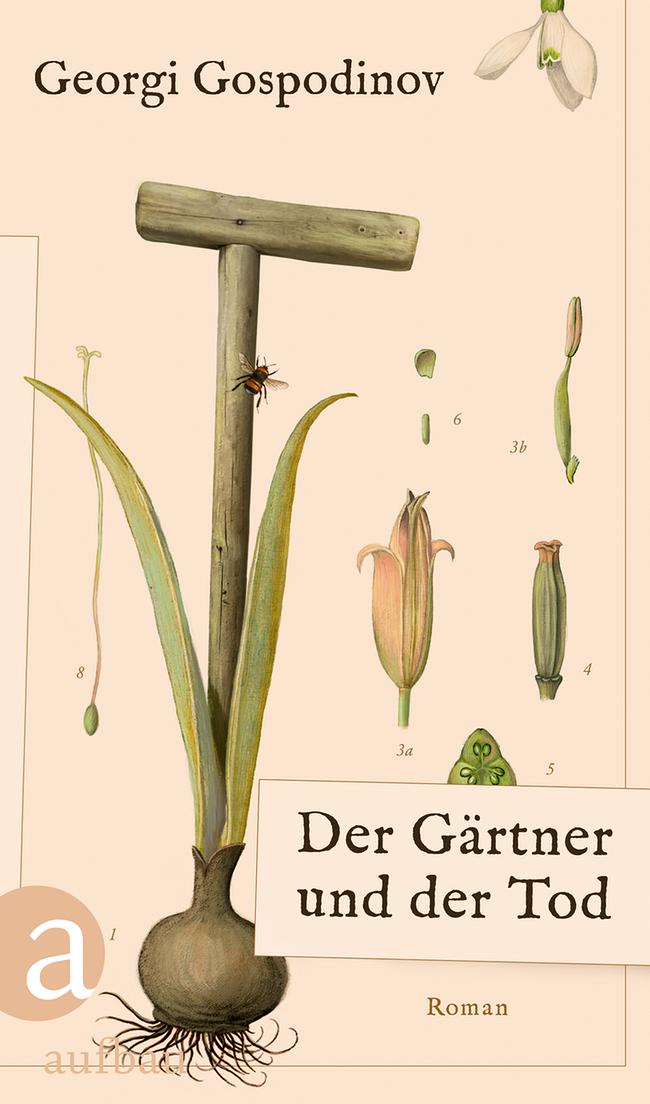

3. Marko Dinić (20 Punkte) NEU

„Buch der Gesichter“, Zsolnay

Mit seinem Debütroman „Die guten Tage“ hat der serbische Autor Marko Dinić im Jahr 2019 einen großen Erfolg gelandet. Mit Spannung hat man seither auf seinen zweiten Roman gewartet, der nun unter dem Titel „Buch der Gesichter“ erschienen ist und prompt für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Dinić, der 1988 in Belgrad geboren wurde und seit seinem 21. Lebensjahr in Österreich lebt, hat sich darin viel vorgenommen: das Buch ist eine Art Wimmelbild der serbischen Geschichte des 20. Jahrhunderts und spannt einen Bogen von der Zeit der Jahrhundertwende bis hin zum Zerfall Jugoslawiens in den 1990er-Jahren. Das Herzstück des Romans bildet dabei das Jahr 1941, das heißt jenes Jahr, als die deutsche Wehrmacht in das damalige Königreich Jugoslawien einmarschierte, den Staat zerstückelte und in Belgrad eine Marionettenregierung einsetzte. Binnen kurzer Zeit wurde die jüdische Bevölkerung deportiert oder ermordet und das Land für „judenfrei“ erklärt, während der Rest in einem Bürgerkrieg zwischen Partisanen, Kollaborateuren, Ustaše und königstreuen Četniks versank. In diesem Chaos folgt der Roman der Geschichte von Isak Ras, dem womöglich letzten Juden von Belgrad, der seinerseits auf der Suche nach einem rätselhaften jüdischen Gebetsbuch ist, das seine verschwundene Mutter vor Jahrzehnten geerbt hatte. Diese sogenannte „Hagadda“ bildet den roten Faden durch die zahlreichen Handlungsstränge, Perspektiven und Zeitebenen, die sich immer mehr zu einem faszinierenden literarischen Labyrinth verdichten, durch das man sich beim Lesen begeistert seinen Weg bahnt.

4. Seán Hewitt (12 Punkte) NEU

„Öffnet sich der Himmel“, Suhrkamp

Übersetzung: Stephan Kleiner

Seán Hewitt gilt derzeit als einer der Nachwuchstalente der englischsprachigen Literatur. Der 1990 geborene Brite wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, im englischsprachigen Feuilleton wird er für seine hochpoetische, behutsam-zärtliche Sprache geschätzt, mit der Diskurse rund um Männlichkeit und Homosexualität verhandelt werden. Nach zwei vielgelobten Gedichtbänden und einem Memoire hat er nun seinen Debütroman „Öffnet sich der Himmel“ vorgelegt. Alles dreht sich darin um einen 16-jährigen Jungen, der sich zum ersten Mal so richtig verliebt. Es ist das Jahr 2002 und James wohnt mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder in einem verschlafenen englischen Provinzstädtchen, in dem nicht viel Spannendes passiert. Seit er sich öffentlich geoutet hat, wird James von seinen Mitschülern eher gemieden, er fühlt sich einsam und gleichzeitig unfähig, mit seinen Eltern darüber zu sprechen. Dann zieht der etwas ältere Luke in die Nachbarschaft und wird ab dem Zeitpunkt zur Sonne, um die James‘ Universum kreist. Es entsteht eine enge Freundschaft, doch James wird von der Frage gequält: ist da noch mehr? Hewitt lässt seinen Protagonisten jede von Lukes Gesten, jeden Gesichtsausdruck akribisch analysieren, immer auf der Suche nach dem winzigsten Hinweis auf so etwas wie Liebe. Die Ungeduld, die Sehnsucht, die Ungewisstheit, die Hoffnung: das Kunststück des Romans besteht darin, dass man als Leser oder Leserin das gesamte Gefühlschaos der Hauptfigur eins zu eins mitlebt und sich bis zum Schluss die Frage stellt: wird das nun was mit den beiden oder nicht?

5. ex aequo: Kaśka Bryla (11 Punkte) NEU

„Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich“, Residenz

Die Schriftstellerin Kaśka Bryla konnte schon mit ihrem Debütroman „Roter Affe“ große Erfolge feiern. Nun hat die Wienerin mit polnischen Wurzeln ihr mittlerweile drittes Buch „Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich“ vorgelegt Aus dem Manuskript hat Bryla bereits im vergangenen Jahr beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt vorgelesen, wo sie auf Einladung von Brigitte Schwens-Harrant teilgenommen hatte. Der Roman ist eine autofiktionale Hommage an ihren Vater, der im Zweiten Weltkrieg im polnischen Widerstand kämpfte. Vor seinem Tod im Jahr 2009 hat er seiner Tochter das Versprechen abgenommen, dass sie eines Tages seine Geschichte aufschreiben wird. Stunden über Stunden an Gesprächsaufzeichnungen, dicke Ordner an Recherchematerial, eine umfangreiche Literaturliste zu dem Thema: trotz intensiver Recherchearbeit hatte Bryla das Romanprojekt lange in der Schublade liegen lassen, bis zum Sommer 2020. Konfrontiert mit einer schweren Coronaerkrankung und einer schier endlos langen Quarantäne, die sie allein mit einer verletzten Krähe verbrachte, fand Bryla schließlich einen Zugang zu ihrem Romanstoff. In langen, atemlosen Sätzen erzählt sie nicht nur vom Vater, der sich noch als Teenager der der sogenannten „Armija Krajova “ angeschlossen hatte, nachdem Polen von Nazi-Deutschland und der Sowjet-Union gleichzeitig angegriffen wurde. Sie schreibt auch über diesen seltsamen ersten Corona-Sommer, der unsere Gesellschaft auf eine bis dahin unvorstellbare Weise erschüttert hat, auch wenn kaum jemand mehr davon spricht. Ohne Unvergleichbares zu vergleichen, hat Bryla mit „Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich“ einen berührenden Dialog zwischen Vater und Tochter geschrieben: über menschlichen Zusammenhalt und das Leben im Ausnahmezustand.

5. ex aequo: Nell Zink (11 Punkte)

„Sister Europe“, Rowohlt

Übersetzung: Tobias Schnettler

Seit ihrem Debütroman „Der Mauerläufer“ im Jahr 2015 gilt Nell Zink als eine der originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Entdeckt wurde sie von keinem geringeren als Jonathan Franzen: In einem Leserbrief hat die Hobby-Ornithologin den Autor für seine mangelnden Vogel-Kenntnisse kritisiert, woraufhin dieser zu ihrem größten Förderer wurde. Zinks Markenzeichen ist ein unverwechselbarer Wortwitz, gepaart mit dem 6. Sinn für die Absurditäten menschlichen Zusammenlebens. Das gilt auch für ihren neuen Roman „Sister Europe“, der in Zinks Wahlheimat Deutschland spielt. Ausgangspunkt ist das Berliner Interconti, wo sie ihre Figuren bei einer unendlich langweiligen Literaturpreisverleihung aufeinandertreffen lässt: eine reiche Berliner Erbin, ein amerikanischer Verleger und dessen sehr junge Begleiterin, ein deutscher Kunstkritiker, seine 15-jährige Transgender-Tochter, und ein arabischer Prinz. Es entspinnen sich genial-komische Dialoge, in denen es um nicht weniger geht als um alles – von geschlechtsangleichenden Maßnahmen über Deutschlands Nazi-Vergangenheit bis zum Ukraine-Krieg. Eine höchst unterhaltsame Momentaufnahme unserer Gegenwart.

Mehr dazu am kulturMONTAG

7. ex aequo: Gesa Olkusz (10 Punkte)

„Die Sprache meines Bruders“, Residenz

Die deutsche Schriftstellerin Gesa Olkusz hat 2015 ihr vielbeachtetes Debüt „Legenden“ vorgelegt, mit großem Abstand folgt nun ihr zweiter Roman „Die Sprache meines Bruders“. Alles dreht sich darin um die zwei Brüder Parker und Kasimir, die als Kinder mit ihrer Mutter von Polen nach Amerika gezogen sind, um sich dort ein „besserer Leben“ aufzubauen. Während zu Beginn alles gut zu laufen scheint und die Familie wohlwollend in der Nachbarschaft aufgenommen wird, beginnt sich die Mutter plötzlich zurückzuziehen, weigert sich das Schlafzimmer zu verlassen. Die Söhne Parker und Kasimir müssen sich mehr oder weniger alleine durchschlagen, Parker heuert als Chauffeur an, Kasimir wiederum entwickelt sich zu einem lethargischen Stubenhocker. Als die Vagabundin Luzia in ihrem Leben auftaucht, gerät die schwierige Situation der Brüder endgültig aus dem Gleichgewicht. Dass sich Gesa Olkusz viel Zeit zum Schreiben genommen hat, merkt man dem Text im besten Sinne an: Olkusz erzählt die Geschichte mit vielen Leerstellen und fragmentarischen Rückblenden, ihre Worte sind mit Bedacht gewählt, da ist kein Satz zu viel, kein Wort zu wenig. Die Szenen sind perfekt komponiert, wirken aber wie mühelos eingefangene Momentaufnahmen. Ein brillantes Porträt einer komplizierten Bruderbeziehung.

7. ex aequo: Gustavo Faverón Patriau (10 Punkte) NEU

„Unten leben“, Droschl

Übersetzung: Manfred Gmeiner

Der peruanische Schriftsteller Gustavo Faverón Patriau ist im deutschsprachigen Raum noch ein unbeschriebenes Blatt. 1966 in Lima geboren, hat er an der renommierten Cornell University in Ithaca promoviert und ist nun Professor für lateinamerikanische Literatur in Maine. Sein 2020 erschienener Roman „Unten Leben“ wurde von der Kritik als „Meilenstein der lateinamerikanischen Literatur des 21. Jahrhunderts“ gewürdigt und ist eine Mischung aus Schelmenroman, Horror-Story und historischem Epos. Faverón Patriau greift darin die Geschichte des sogenannten „Sendero Luminoso“ auf, einer maoistisch ausgerichteten peruanischen Guerilla-Gruppe, die das Land ab den 1980er Jahren nach dem Vorbild der chinesischen Volksrepublik umgestalten wollte und dafür in den Untergrundkampf ging. 10 Jahre sollte Peru in bürgerkriegsähnlichen Zuständen versinken, insgesamt 70.000 Menschen starben, vorwiegend Angehörige der indigenen Bevölkerung. Faverón Patriaus Roman setzt an jenem Tag ein, an dem der Anführer der Terror-Gruppe verhaftet wurde – und der amerikanische Filmemacher George Benett in einem dunklen Keller einen brutalen Mord begeht. Bis dieses seltsame Verbrechen verständlich wird, spult der Roman zunächst 25 Jahre zurück und dann 25 Jahre nach vorn – und führt uns durch ein zwielichtiges Labyrinth aus Katakomben, Irrenanstalten und internationalen Gefängnissen.

7. ex aequo: Percival Everett (10 Punkte) NEU

„Dr. No“, Hanser

Übersetzung: Nikolaus Stingl

Gemeinsam mit Autoren wie Colson Whitehead zählt Percival Everett zu den wichtigsten zeitgenössischen Stimmen der afroamerikanischen Literatur. Everett, 1956 in Georgia geboren, ist Englisch-Professor an der renommierten University of Southern California. Im vergangenen Jahr war er mit seinem Roman „James“ in aller Munde: die Überschreibung des Mark Twain-Klassiker „Huckleberry Finn“ wurde nicht nur von der Kritik bejubelt und mit dem renommierten Pulitzer-Prize ausgezeichnet, sondern soll bald unter der Regie von Oscar Preisträger Taika Waititi fürs Kino adaptiert werden. Nun legt Everett mit einem neuen Roman nach und wagt damit einen satirischen Ausflug in die Genre-Literatur. Der Titel erinnert nicht zufällig an James Bond erinnert: Everetts „Dr. No“ ist Professor für Mathematik an der Elite-Universität Brown, sein Spezialgebiet: das Nichts. Diese Expertise möchte sich der afroamerikanische Milliardär John Sill zunutze machen, der eine Obsession für einen in Fort Knox aufbewahrten Schuhkarton hegt: denn in der unscheinbaren Kiste soll sich nicht weniger als das „Nichts“ befindet. Sill möchte das „Nichts“ unter seine Kontrolle bringen, um sich damit an der weißen Mehrheitsgesellschaft ein für alle Mal zu rächen. Ein spannender Mix aus Thriller, Spionageroman und kritischem Porträt der amerikanischen Gesellschaft.

7. ex aequo: Sarah Kuratle (10 Punkte) NEU

„Chimäre“, Otto Müller

Durch die Zerstörung der Natur und extreme Wetterereignisse wie Waldbrände oder steigende Meeresspiegel verlieren viele Menschen ihren Lebensraum. Davon handelt der neue Roman von Sarah Kuratle - mit dem Titel „Chimäre“. Es ist der zweite Roman der in Vorarlberg geborenen Autorin. Sie hat bereits mehrere literarische Auszeichnungen erhalten. Sarah Kuratles neuer Roman handelt von einer Forschungsstation in der Natur: Dort kämpfen Wissenschaftler verzweifelt gegen das Artensterben. Doch deren Pflanzenstudien bringen sie nicht weiter. Zunehmend zerbrechen die Teammitglieder an ihrem Vorhaben. Kuratle erzählt von vertriebenen Menschen, die wegen zunehmender Naturzerstörung ihren Heimatraum verlieren. Ein dystopisches Setting, das gleichzeitig erschreckend nahe an der Jetztzeit ist. Märchenhaft und mit sprachlicher Nähe zur Lyrik zeigt „Chimäre“, wie untrennbar der Mensch mit der Natur verbunden ist.

7. ex aequo: Sebastian Haffner (10 Punkte)

„Abschied“, Hanser

Sebastian Haffner gilt als einer der wichtigsten Nachkriegsintellektuellen des deutschen Sprachraums, nicht zuletzt wegen seiner legendären „Anmerkungen zu Hitler“, in denen er Hitlers Aufstiegsgeschichte minutiös sezierte. 1907 in Berlin geboren wollte Haffner zunächst eine Karriere als Jurist einschlagen, nach der Machtergreifung Hitlers konnte er diesen Beruf nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, wurde Journalist und emigrierte 1938 schließlich mit seiner jüdischen Frau nach Großbritannien. Das Manuskript seines Romans „Abschied“ wurde im Nachlass entdeckt und nun erstmals publiziert. 1932 verfasst, hat Haffner darin seiner großen Jugendliebe ein Denkmal gesetzt: einer Frau mit Spitznamen „Teddy“, die Deutschland hinter sich gelassen hat, um in Paris an der Sorbonne zu studieren. Dort besucht sie der Ich-Erzähler, ein junger Rechtsreferendar namens Raimund Pretzel (Haffner bürgerlicher, im Exil abgelegter Name) im Februar 1931. Zwei Wochen bleiben dem Paar, zwei Wochen, in denen sie durch die Kneipen des Quartier Latins ziehen und in vollen Zügen ins Pariser Bohème-Leben eintauchen. Dazwischen wird heftig gestritten und ebenso heftig geliebt, während der Abschied näher und näher rückt. Haffners Roman ist nicht nur ein schillerndes Porträt der französischen Hauptstadt, subtil spiegelt er in der Beziehung zwischen Teddy und Raimund den politischen Kontext der Zeit: denn dass Teddy nicht nach Deutschland zurückkehren will, liegt auch an der Vorahnung, dass sie als Jüdin nicht mehr zurückkehren kann.