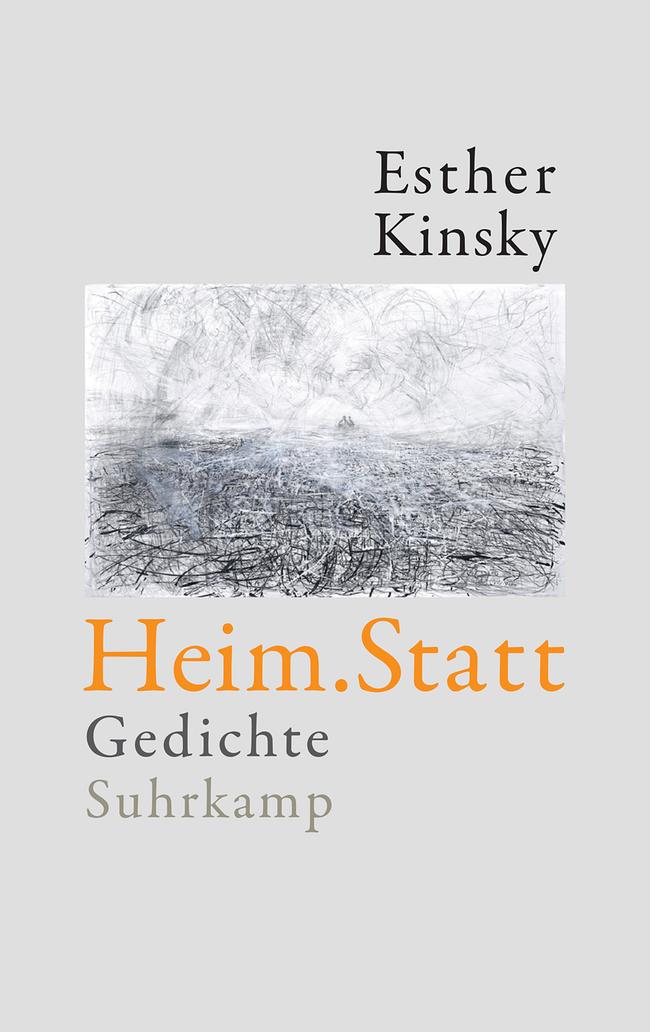

Die besten 10 im Juli 2025

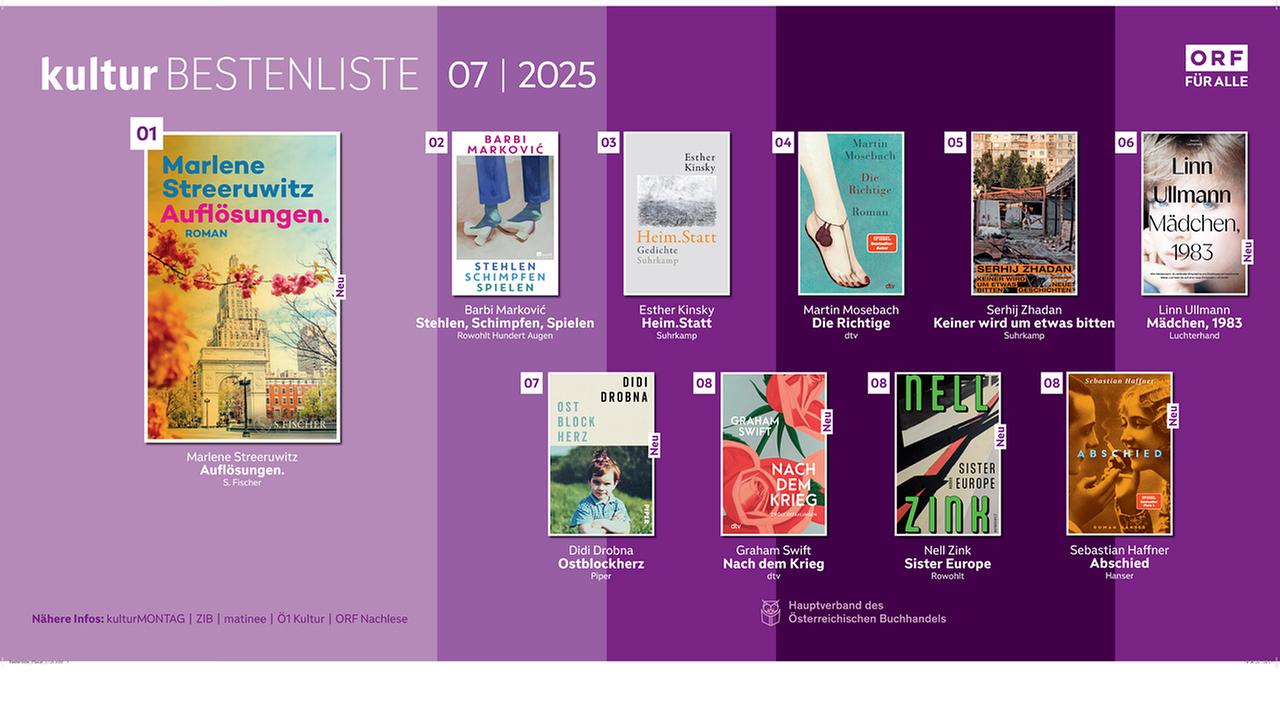

1. Marlene Streeruwitz (31 Punkte) NEU

„Auflösungen.“, S. Fischer

Im Schreiben eine eigene Sprache finden, eine Sprache, die frei ist von patriarchalen Strukturen: das war das literarische Ziel von Marlene Streeruwitz von Beginn an. Anfang der 1990er-Jahre machte sie zunächst mit Theaterstücken auf sich aufmerksam, Texte von außergewöhnlicher Sprache und Form. Inzwischen zählt die 1950 in Baden bei Wien geborene Marlene Streeruwitz zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart, im Juni feierte sie ihren 75. Geburtstag. Streeruwitzs gesamtes literarisches Werk beschäftigt sich in seinem Kern mit der Frage, wie es gelingen kann, ein freies Leben zu führen und darum, welche gesellschaftlichen Bedingungen es verunmöglichen, selbstbestimmt, frei und erfüllt zu leben - zumal für Frauen. Das gilt auch für ihren neuen Roma „Auflösungen“, in dem Streeruwitz einen Blick auf den gegenwärtigen Zustand der USA wirft. Erzählt wird aus der Perspektive einer Wiener Lyrikerin, die im Rahmen eines Lehrauftrags ein Semester in New York verbringt. Es ist der Frühling 2024, die Lage im Land hat sich seit der Pandemie drastisch zugespitzt und das Prekariat hält die Menschen fest im Griff: Das glorreiche Kulturleben ist einem schieren Überlebenskampf gewichen, Manhattan zu einem Ort geworden, an dem man sich Wohnraum allein durch Arbeit nicht mehr leisten kann. „Auflösungen“ liest sich wie ein trauriger Abschied an eine Stadt, die nicht nur für Streeruwitz lange ein Sehnsuchtsort war.

Mehr dazu auf ORF TOPOS

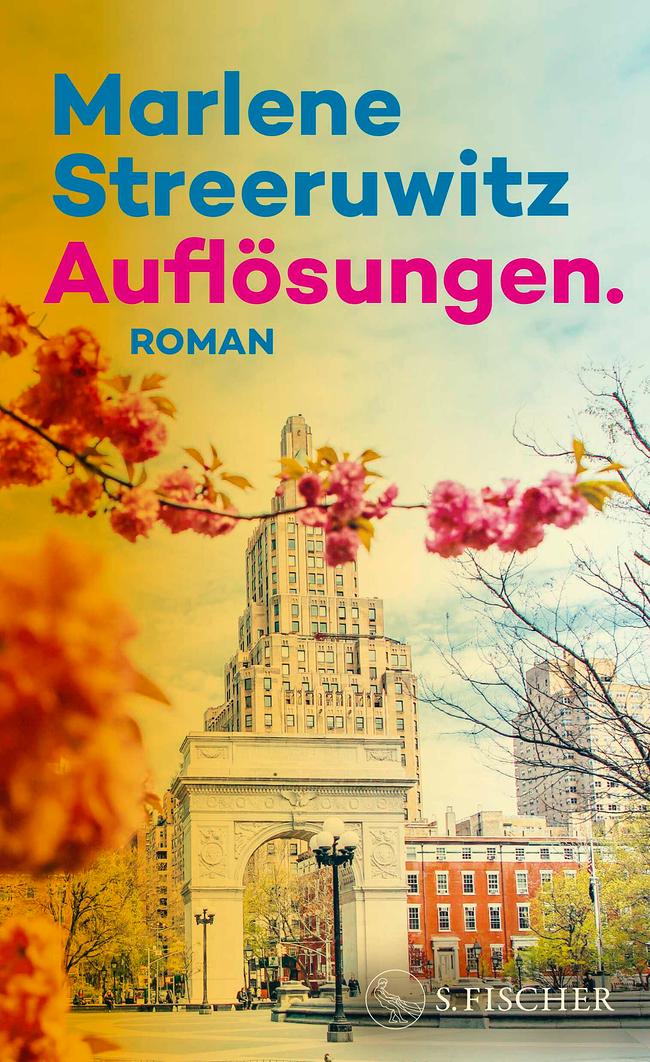

2. Barbi Marković (21 Punkte)

„Stehlen, Schimpfen, Spielen“, Rowohlt Hundert Augen

In der hiesigen Literaturszene wird Barbi Marković schon seit ihrem Debütroman „Ausgehen“ für ihren eigenwilligen Sprachwitz verehrt. Am deutschen Markt galt die 1980 in Belgrad geborene und seit 2006 in Wien lebende Schriftstellerin lange als Geheimtipp. Mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2024 für den Erzählband „Mini Horror“ hat nun auch der gesamte deutsche Sprachraum verstanden: Barbi Marković ist eine der originellsten Stimmen der gegenwärtigen Literatur. In ihrem neuen Buch „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ gewährt uns Marković einen Blick in den Maschinenraum ihrer Literatur. Der Ausgangspunkt: Eine Poetik-Vorlesung soll geschrieben werden, die Deadline rückt unbemerkt näher und plötzlich realisiert Barbi Marković, dass ihr noch satte 13 Tage bis zur Abgabe bleiben. Während die Autorin panisch versucht sich eine super-gescheite, originelle Poetikvorlesung aus den Fingern zu saugen, lässt sie ihre schriftstellerische Karriere Revue passieren, um zum Schluss zu kommen, dass ihre literarische Praxis eben aus Stehlen, Schimpfen und Spielen besteht. Da ist der legendäre „Diebstahl“ an Thomas Bernhard, dessen Erzählung „Gehen“ sie absichtlich falsch übersetzt und als „Ausgehen“ in die Belgrader Clubszene versetzt hat. Die poetischen Schimpftiraden im Roman „Die verschissene Zeit“. Oder das Rollenspiel, das sie eigens entwickelt hat, um „Die Verschissene Zeit“ zu schreiben. Ein hochunterhaltsamer Text über das Schreiben.

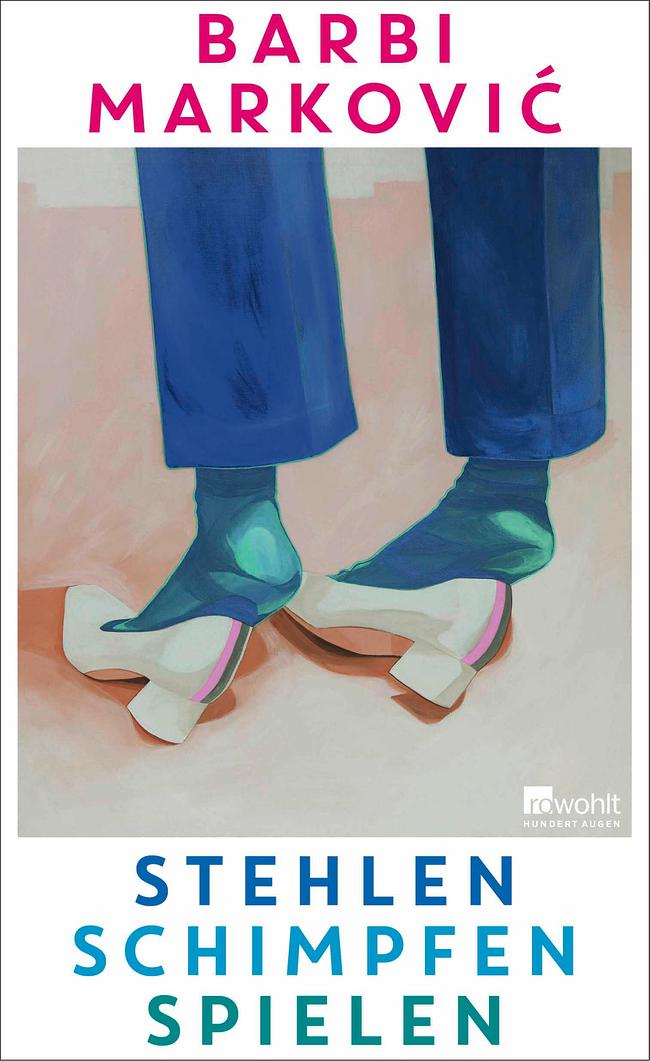

3. Esther Kinsky (18 Punkte)

„Heim.Statt“, Suhrkamp

Die Peripherien dieser Welt, sie prägen das Werk der Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinsky. In ihren zahlreichen Romanen, Essays und Gedichtbänden rückt sie dasjenige ins Zentrum, was an den äußersten Rändern unserer Wahrnehmung sein Dasein fristet. Oft steht dabei die Natur im Fokus, die bei Kinsky jedoch nicht als idyllischer Rückzugsort oder Gegenpol zum menschlichen Alltag verstanden wird, sondern als mit dem Menschen auf tiefste verbundener Lebensraum. Das gilt auch für ihren Gedichtband „Heim.Statt“. In insgesamt sieben Langgedichten wird die Natur hier zwar in ihrer ganzen Schönheit lautmalerisch heraufbeschworen, gleichzeitig bleibt sie stets auch Schauplatz menschlicher Tragödien. Verankert zwischen Antike und Gegenwart, Mythos und Realität, kreisen Kinskys Gedichte um Flucht, Vertreibung und Abwanderung – und folgen der Balkanroute vom historischen Thrakien bis ins heutige Serbien.

4. Martin Mosebach (17 Punkte)

„Die Richtige“, dtv

Der Schriftsteller Martin Mosebach hat zunächst Jus studiert, sich schließlich aber doch fürs Schreiben entschieden: inzwischen prägt der 73jährige seit Jahrzehnten wesentlich die deutsche Gegenwartsliteratur. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, nicht zuletzt mit dem Büchner-Preis, der höchsten Auszeichnung im deutschsprachigen Raum, die einem Autor zuerkannt werden kann. Seit Anfang der 1980er Jahre veröffentlicht er Romane, Erzählungen, Gedichte, Libretti und Essays, immer wieder gelingt es ihm darin die seelischen Abgründe des europäischen Bürgertums literarisch auszuloten. So auch in seinem jüngsten Roman: Ins Zentrum stellt er einen Künstler, der den Wert der Kunst über den des Menschen stellt, einen, der zumal Frauen fallen lässt, sobald sie seiner Kunst nicht mehr nützlich sind. Mosebachs Romanheld ist alles andere als ein Sympathieträger, vielmehr hat man es hier mit einer Figur zu tun, mit der die Wunschvorstellung, der Künstler möge ein integrer und moralisch gefestigter Charakter sein, bewusst herausgefordert wird.

Mehr dazu auf ORF Sound

5. Serhij Zhadan (15 Punkte)

„Keiner wird um etwas bitten“, Suhrkamp

Übersetzung: Sabine Stöhr und Juri Durkot

Serhij Zhadan, geboren 1974 in der Ost-Ukraine, ist in den letzten Jahren zu dem ukrainischen Schriftsteller schlechthin geworden. Das hat nicht nur mit seiner ungeheuren Popularität zu tun (in der Ukraine wird Zhadan sowohl als Literat als auch Rockstar verehrt), sondern vor allem damit, dass er seit den Maidan-Protesten 2014 zu dem wohl prominentesten ukrainischen Widerstandskämpfer geworden ist. Mit Romanen wie „Internat“ und „Mesopotamien“ hat Zhadan den Krieg in der Ostukraine schon literarisch beobachtet, als sich die westliche Welt kaum für das Geschehen interessierte. Nach dem 24. Februar 2022 entschied er sich im umkämpften Charkiw zu bleiben, wo er sich mit Konzerten, Lesungen und Spendenaktionen für die ukrainische Armee einsetzte, der er vor einem Jahr nun auch selbst beigetreten ist. Nach seinem Kriegstagebuch „Himmel über Charkiw“ knüpft Zhadan mit „Keiner wird um etwas bitten“ an die Vorgängerromane an. Das Buch versammelt Geschichten rund um bereits bekannte Figuren aus dem Charkiwer Stadtleben, die nun mit dem Alltag im Krieg beschäftigt sind: etwa mit der Evakuierung einer alten Frau, oder mit der Suche nach einem neuen Job für einen Kriegsinvaliden. Es sind ebenso fein gearbeitete wie berührende Texte, die zeigen, wie ein Schreiben über den Krieg funktionieren kann.

Mehr dazu auf Ö1

6. Linn Ullmann (14 Punkte) NEU

„Mädchen, 1983“, Luchterhand

Übersetzung: Paul Berf

In Norwegen ist die Schriftstellerin Linn Ullmann ein großer Star. Geboren 1966 als Tochter der Schauspielerin Liv Ullmann und dem Regisseur Ingmar Bergmann – einem der wohl legendärsten Pärchen der Kinogeschichte – hat sich Ullmann früh von ihren berühmten Eltern emanzipiert und eine Karriere als Schriftstellerin eingeschlagen. Mit ihrem neuen Buch knüpft sie an den großen Erfolgen ihres autofiktionalen Romans „Die Unruhigen“ an. Während dieser um ihr Familienleben kreiste, stellt sie in „Mädchen 1983“ ein Erlebnis ihrer früher Jugend in den Mittelpunkt. Es ist das titelgebende Jahr 1983, Ullmann ist 16 Jahre alt, lebt mit ihrer Mutter in New York und versucht sich gerade als Model. Sie wird von einem Modefotographen, der nur „A.“ genannt wird, nach Paris eingeladen, um für die „Vogue“ fotografiert zu werden. Gegen den Willen ihrer Mutter nimmt sie die Einladung an und taucht ein in die zugekokste Modewelt, verirrt sich im Pariser Nachtleben und landet schließlich im Bett des 44-jährigen „A“. Mehr als 40 Jahre später versucht Ullmann dem Mädchen, das sie damals war, näher zu kommen und verwebt diese Suche mit grundsätzlichen Überlegungen über Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Erinnerung.

7. Didi Drobna (13 Punkte) NEU

„Ostblockherz“, Piper

Didi Drobna, 1988 in Bratislava geboren und in Wien aufgewachsen, hat bislang drei viel beachtete Romane veröffentlicht, die einen thematischen Bogen von Parkinson-Demenz bis hin zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen spannen. Mit „Ostblockherz“ legt sie erstmals einen autobiographischen Roman vor, der sich vor allem mit der Migrationsgeschichte ihrer Familie beschäftigt. 1991 war diese nach Wien übersiedelt, voller Erwartungen auf ein besseres, zumindest wohlhabenderes Leben. Die kleine Didi ist rasch integriert, spricht bald besser Deutsch als Slowakisch und ist als älteste Tochter vor allem eins: Vermittlerin zwischen den Eltern und der neuen Umgebung. Während die Mutter sich allmählich lernt im Alltag zurechtzufinden, verharrt der Vater in seiner Passivität, versteht auch nach vielen Jahren kaum Deutsch und lebt nach dem Credo: Unauffällig bleiben, nur keine Probleme machen. Die Handlung setzt mit dem Anruf des Vaters ein, mit dem Didi seit 10 Jahren nicht gesprochen hat: Er braucht Hilfe, fühlt sich unwohl, irgendwas stimmt nicht. Sofort ist Didi wieder im Care-Modus, ruft den Krankenwagen, fährt mit ins Spital, übersetzt, erklärt, übernimmt die Verantwortung, während der Vater in sich zusammensackt und sich mit seinem Schicksal abzufinden scheint, bevor überhaupt die Diagnose da ist. Mit viel Empathie, doch ohne ihre Beziehung zu ihm zu verklären, rekonstruiert Drobna die Geschichte eines Mannes, der sich so lange geduckt hat, dass er vergessen hat, wie man sich aufrichtet.

8. ex aequo: Graham Swift (11 Punkte) NEU

„Nach dem Krieg“, dtv

Übersetzung: Susanne Höbel

Graham Swift zählt zu den bedeutendsten Vertretern der britischen Gegenwartsliteratur, mit Romanen wie „Die letzte Runde“ oder „Ein Festtag“ hat er internationale Beststeller geschrieben. Mit „Nach dem Krieg“ legt er nun einen Erzählband vor: Die insgesamt 12 Geschichten spannen einen historischen Bogen vom zweiten Weltkrieg bis zur Corona-Pandemie. Da ist der deutsche Beamte, der sich mit einem britisch-jüdischen Soldaten konfrontiert sieht, der sich nach dem Schicksal seiner deutschen Verwandtschaft erkundigt. Der ehemalige Bomberpilot, der am Hochzeitstag seiner Tochter an nichts anderes als einen bevorstehenden Atomkrieg denken kann. Ein junger Irak-Krieg-Veteran, der versucht eine Schlägerei in einer Bar anzuzetteln. Oder der Arzt, der durch die von der Pandemie leergefegten Straßen zu seiner Schicht im Krankenhaus fährt und von einer Kindheitserinnerung heimgesucht wird. Mit viel Empathie und literarischem Feingefühl erkundet Swift ganz unterschiedliche menschliche Traumata und geht der Frage nach, wie lange Krieg, Terror und gesellschaftliche Ausnahmezustände in einem Menschenleben nachwirken.

8. ex aequo: Nell Zink (11 Punkte) NEU

„Sister Europe“, Rowohlt

Übersetzung: Tobias Schnettler

Seit ihrem Debütroman „Der Mauerläufer“ im Jahr 2015 gilt Nell Zink als eine der originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Entdeckt wurde sie von keinem geringeren als Jonathan Franzen: In einem Leserbrief hat die Hobby-Ornithologin den Autor für seine mangelnden Vogel-Kenntnisse kritisiert, woraufhin dieser zu ihrem größten Förderer wurde. Zinks Markenzeichen ist ein unverwechselbarer Wortwitz, gepaart mit dem 6. Sinn für die Absurditäten menschlichen Zusammenlebens. Das gilt auch für ihren neuen Roman „Sister Europe“, der in Zinks Wahlheimat Deutschland spielt. Ausgangspunkt ist das Berliner Interconti, wo sie ihre Figuren bei einer unendlich langweiligen Literaturpreisverleihung aufeinandertreffen lässt: eine reiche Berliner Erbin, ein amerikanischer Verleger und dessen sehr junge Begleiterin, ein deutscher Kunstkritiker, seine 15-jährige Transgender-Tochter, und ein arabischer Prinz. Es entspinnen sich genial-komische Dialoge, in denen es um nicht weniger geht als um alles – von geschlechtsangleichenden Maßnahmen über Deutschlands Nazi-Vergangenheit bis zum Ukraine-Krieg. Eine höchst unterhaltsame Momentaufnahme unserer Gegenwart.

Mehr dazu am kulturMONTAG und in ORF ON

8. ex aequo: Sebastian Haffner (11 Punkte) NEU

„Abschied“, Hanser

Sebastian Haffner gilt als einer der wichtigsten Nachkriegsintellektuellen des deutschen Sprachraums, nicht zuletzt wegen seiner legendären „Anmerkungen zu Hitler“, in denen er Hitlers Aufstiegsgeschichte minutiös sezierte. 1907 in Berlin geboren wollte Haffner zunächst eine Karriere als Jurist einschlagen, nach der Machtergreifung Hitlers konnte er diesen Beruf nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, wurde Journalist und emigrierte 1938 schließlich mit seiner jüdischen Frau nach Großbritannien. Das Manuskript seines Romans „Abschied“ wurde im Nachlass entdeckt und nun erstmals publiziert. 1932 verfasst, hat Haffner darin seiner großen Jugendliebe ein Denkmal gesetzt: einer Frau mit Spitznamen „Teddy“, die Deutschland hinter sich gelassen hat, um in Paris an der Sorbonne zu studieren. Dort besucht sie der Ich-Erzähler, ein junger Rechtsreferendar namens Raimund Pretzel (Haffner bürgerlicher, im Exil abgelegter Name) im Februar 1931. Zwei Wochen bleiben dem Paar, zwei Wochen, in denen sie durch die Kneipen des Quartier Latins ziehen und in vollen Zügen ins Pariser Bohème-Leben eintauchen. Dazwischen wird heftig gestritten und ebenso heftig geliebt, während der Abschied näher und näher rückt. Haffners Roman ist nicht nur ein schillerndes Porträt der französischen Hauptstadt, subtil spiegelt er in der Beziehung zwischen Teddy und Raimund den politischen Kontext der Zeit: denn dass Teddy nicht nach Deutschland zurückkehren will, liegt auch an der Vorahnung, dass sie als Jüdin nicht mehr zurückkehren kann.