Unser Österreich

Kärnten - Zweisprachig und vielfältig

Die Zweite Republik feiert ihren 80. Geburtstag. Und mit ihr feiern Tausende Österreicherinnen und Österreicher. Sie wurden im Frühjahr 1945 geboren, am Ende des Zweiten Weltkriegs, am Beginn der Zweiten Republik. Damals war völlig ungewiss, was die Zukunft bringen würde, den Neugeborenen genauso wie der Republik, die am 27. April 1945 in Wien wieder ausgerufen wurde. Im Rahmen des multimedialen Programmschwerpunkts „80 Jahre Zweite Republik“ blickt der ORF gemeinsam mit Geburtstagskindern des Jahres 1945 zurück auf 80 Jahre Lebens- und Republiksgeschichte. In neun Dokumentationen, produziert von den neun Landesstudios des ORF, wird seit 5. Mai die Geschichte Österreichs als Geschichte der Entwicklung in den Regionen erzählt. Neun Bundesland-Geschichten, in denen Geburtstagskinder des Jahres 1945 von ihrem Werdegang und dem ihrer Familien erzählen, oft gemeinsam mit Ehepartnern, Kindern, Enkelkindern.

Kärnten hat seit der Staatsgründung 1945 Jahrzehnte des Fortschritts hinter sich, aber auch Jahrzehnte der politischen Auseinandersetzung. Der Konflikt zwischen Deutsch-Kärntnern und Kärntner Slowenen führte erst im 21. Jahrhundert, mit einer Lösung bei der Ortstafelfrage, zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ausgleich. ORF-Redakteurin Martina Steiner hat für den ORF-Programmschwerpunkt „80 Jahre Zweite Republik“ die Dokumentation „Kärnten – Zweisprachig und vielfältig“ gestaltet – ein spannendes Porträt des südlichsten Bundeslandes Österreichs.

Kärnten, im Frühjahr 1945: Im Süden des Landes, wo neben Deutsch auch Slowenisch gesprochen wird, leisten Partisaninnen und Partisanen in den Wäldern Widerstand gegen das NS-Regime. Kurz vor Kriegsende rücken die Briten in Klagenfurt ein, es kommt zu einem Wettlauf mit jugoslawischen Truppen, die – wie schon nach dem Ersten Weltkrieg – Anspruch auf Teile des gemischtsprachigen Gebietes erheben. Doch die Briten bringen ihre Kanonen auf dem Neun Platz in Klagenfurt in Stellung: „Sie haben Druck ausgeübt, wenn ihr nicht weicht, dann machen wir ernst“, sagt der Historiker Hellwig Valentin.

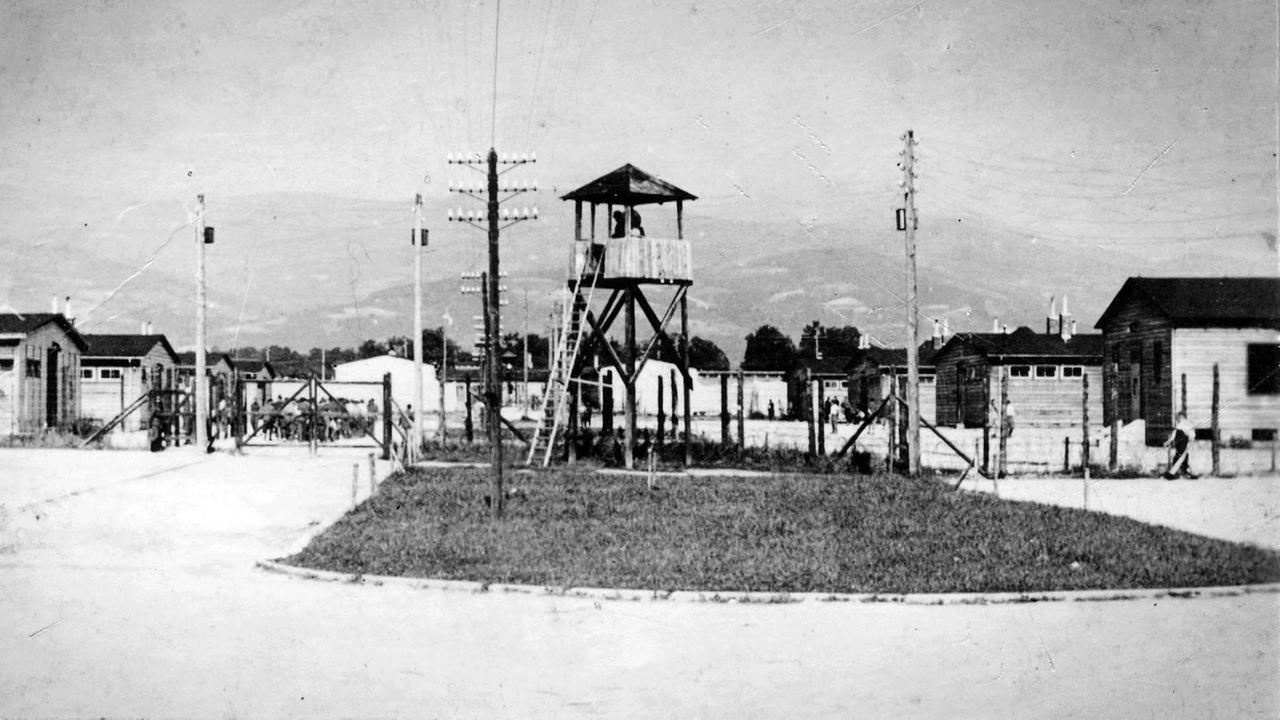

Nach Kriegsende wird in Wolfsberg ein Internierungslager für NS-Sympathisanten eingerichtet, von einfachen Parteimitgliedern bis hin zu hochrangigen Nazi-Funktionären. Sie sollten umerzogen werden für ein Leben im demokratischen System der Zweiten Republik. Dass dies nicht immer gelingt, zeigt die Familiengeschichte von Marijan Raunikar, die sich etwa an einem Briefwechsel seiner Großeltern zeigt. Sie haben sich im Lager kennengelernt, aber ihre NS-Ideologie nicht aufgegeben: „Es ist sehr gut, dass man das aufarbeitet, für die nachfolgenden Generationen.“

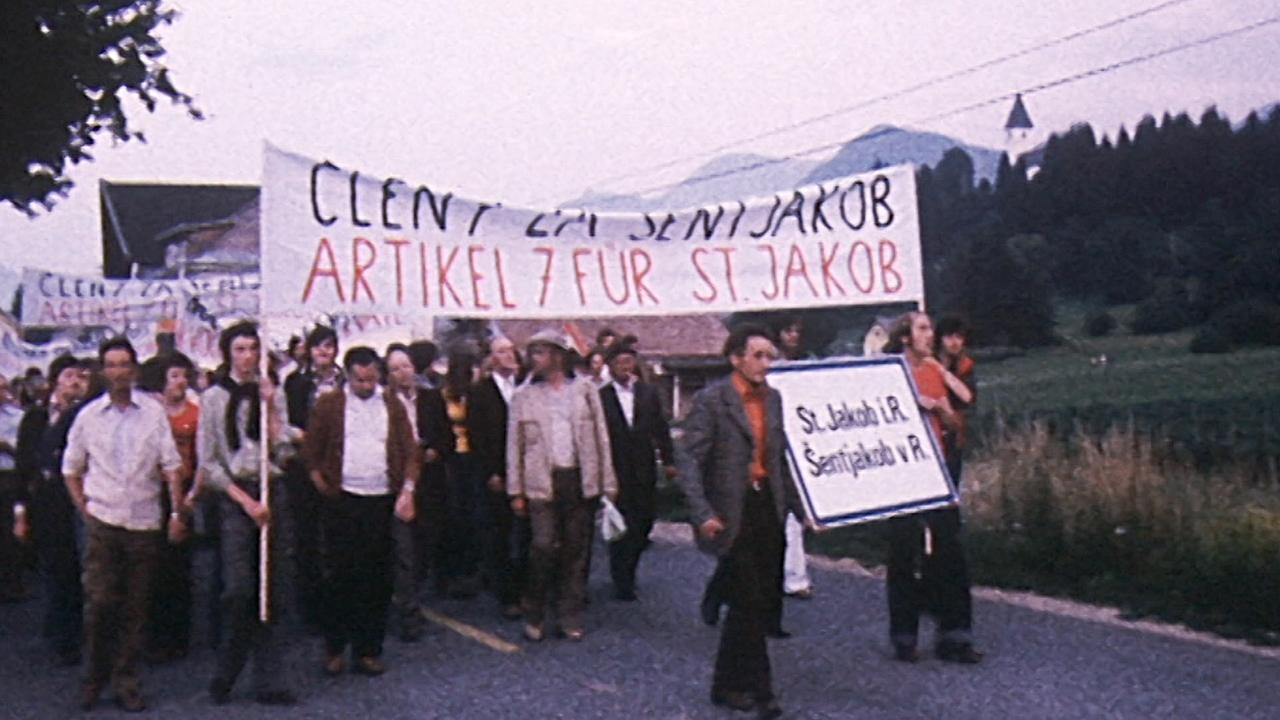

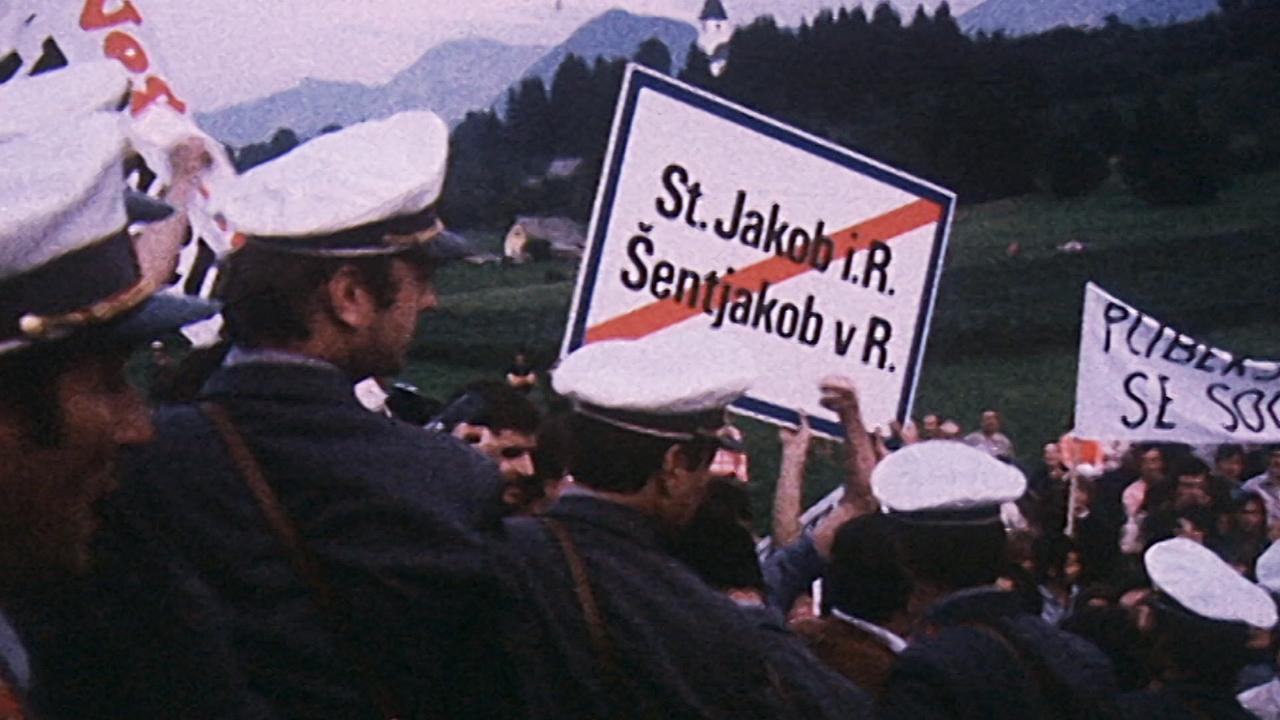

Die Dramaturgie der TV-Doku bewegt sich entlang der Biografie der beiden Zwillingsschwestern Rosi Polesnig und Maria Wautsche. Sie wurden in eine kleinbäuerliche Familie der slowenischen Volksgruppe hineingeboren. „Die Mutter ging zu Nachbarn arbeiten und hat uns mitgenommen, damit auch wir etwas zu essen bekommen“, erzählt Maria. Über Politik wird in der Familie nicht viel gesprochen. Auch nicht, als der Staatsvertrag 1955 die Rechte der slowenischen Minderheit festschreibt, zweisprachige Ortstafeln inklusive. 1972 werden zweisprachige Ortstafeln aufgestellt, aber von deutsch-national gesinnten Kärntnern kurzerhand abmontiert. Historiker Valentin: „Bombendrohungen waren damals an der Tagesordnung, in gewisser Weise befand sich Kärnten am Rande bürgerkriegsartiger Verhältnisse“.

Verbindend wirkt der Sport: 1976 gewinnt Franz Klammer die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Innsbruck und wird damit zum Idol für ganz Österreich. „Ich habe das Rennen gewinnen müssen“, sagt er im ORF-Interview.

1989 kommt es mit Jörg Haider von der FPÖ zum politischen Systemwechsel in Kärnten. „Nach 44 Jahren zeigen sich negative Seiten, Stichwort Parteibuchwirtschaft, wer keine Nähe zur SPÖ oder zum kleineren Teil auch zur ÖVP hatte, konnte nicht Schuldirektor werden“, sagt Historiker Hellwig Valentin. Geopolitische Veränderungen haben 1991 Auswirkungen auf Kärnten: Der Zerfall Jugoslawiens bedeutet Krieg an der Landesgrenze, das österreichische Bundesheer rückt mit Panzern an, die Luftabwehr steht im Grenzsicherungseinsatz.

Erst im Jahr 2011, 56 Jahre nach dem Staatsvertrag, kommt es zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen den beiden Konfliktparteien Kärntens: in zweisprachigen Gemeinden mit mindestens 17,5 Prozent slowenischsprachiger Bevölkerung werden zweisprachige Ortstafeln aufgestellt. Mittlerweile ist Kärntens Nachbarland Slowenien in der EU und das gemischtsprachige Gebiet in Südkärnten kein vernachlässigter Grenzraum mehr. Und wie die Nachkommen von Rosi und Maria zeigen, unterscheiden sich die Wünsche und Ziele der jungen Menschen in Kärnten kaum voneinander, egal welcher Volksgruppe sie angehören. Alle träumen von Beruf und Familie und einem friedlichen Leben im Schnittpunkt der drei großen europäischen Kulturkreise, dem slawischen, dem romanischen und dem germanischen.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die neunteilige Sendereihe „Unser Österreich“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen bei allen neun Sendungen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und vom jeweiligen ÖGS-Dolmetsch-Team live übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 W (in SD via Antenne) und auf ORF ON via Live-Stream.

Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.