Die besten 10 im April 2025

1. Martin Prinz (31 Punkte)

„Die letzten Tage“, Jung und Jung

Heuer jährt sich das Ende des 2. Weltkriegs zum 80. Mal. Die letzten Wochen des sogenannten Dritten Reichs waren bekanntlich von Chaos und Gewaltexzessen geprägt. Mit einem dieser sogenannten „Endphaseverbrechen“ hat sich der österreichische Autor Martin Prinz in seinem neuen Roman „Die letzten Tage“ beschäftigt. Die Hauptrolle spielt dabei ein Aktenberg aus dem Wiener Stadt und Landesarchiv: Akribisch ist darin der Prozess gegen Johann Braun, den NSDAP-Kreisleiter Neunkirchen, dokumentiert. Im April 1945 errichtete dieser in der Region Rax/Schneeberg ein Standgericht, als dessen selbsternannter Richter er insgesamt 29 Menschen exekutieren ließ. Willkürlich entschied der gelernte Bäcker-Gehilfe mit seinen Schergen über Leben und Tod, machte Jagd auf Fahnenflüchtige und sonstige politisch unliebsame Personen – und dass, während die russische Armee stündlich vorrückte und sich der Untergang des deutschen Reichs überdeutlich abzeichnete. Bewusst hat Prinz die Geschichte nah an den historischen Gerichtsakten erzählt, um so die Sprache, mit der die Täter ihr Vorgehen rechtfertigen, vorzuführen. Der Roman zeigt eindrücklich, wie sich diese in Passivkonstruktionen und Konjunktiven versuchen aus der Verantwortung zu ziehen und bis zuletzt überzeugt davon sind, bloß ihre Pflicht getan zu haben.

Mehr dazu auf sound.orf.at

2. Zach Williams (24 Punkte)

„Es werden schöne Tage kommen“, dtv

Übersetzung: Bettina Abarbanell und Clemens J. Setz

In den USA gilt Zach Williams als die Entdeckung der letzten Jahre. Zwar ist der 1978 geborene Williams gewissermaßen ein Spätzünder – mit über 40 veröffentlichte er seinen ersten Text – seither geht es mit seiner Karriere jedoch steil bergauf. Er veröffentlichte Kurzgeschichten in den renommierten Zeitschriften „Paris Review“ und „The New Yorker“, 2024 erschien schließlich sein erster Erzählband. „Es werden schöne Tage kommen“ hat am amerikanischen Buchmarkt einen regelrechten Hype ausgelöst, auch, weil der ehemalige US-Präsident Barack Obama das Buch auf seine „Summer Reading List“ gesetzt hat. Die deutsche Übersetzung von Clemens Setz und Bettina Abarbanell sorgt im deutschsprachigen Feuilleton für nicht weniger Euphorie. Im Zentrum von Williams‘ Geschichten steht das Unheimliche: der scheinbar normale Alltag seiner Figuren wird durch groteske Ereignisse gestört, sie werden durch seltsame Situationen aus ihren vertrauten Bahnen geworfen. Da wächst etwa einem Kind ein zusätzlicher Zeh und der Vater verliert sich in Selbstvorwürfen. Ein andres Kind hört einfach auf zu altern, während der Rest der Familie dem Zahn der Zeit ausgesetzt bleibt. Einige Figuren finden sich plötzlich in dystopischen Szenarien wieder, wie einem leeren Bürokomplex, um den herum ein Schneesturm tobt. Überall lauert eine diffuse Gefahr, ein nicht klar zu benennbares Unbehagen zieht sich durch alle Geschichten, einzig der absurde Witz der Erzählungen bringt Erleichterung. Ein fulminantes Debüt, mit dem Williams einerseits unsere immer skurriler werdende Gegenwart einfängt und sich gleichzeitig in eine Tradition einreiht, die von E. T. A. Hoffmann bis David Lynch reicht.

3. Anna Weidenholzer (21 Punkte) NEU

„Hier treibt mein Kartoffelherz“, Matthes & Seitz Berlin

Nach der Veröffentlichung ihres Debüts „Der Platz des Hundes“ im Jahr 2010 wurde die 1984 in Linz geborene Anna Weidenholzer zu einer der großen Nachwuchshoffnungen der österreichischen Literaturszene erklärt. In kurzen Abständen folgten gleich drei Romane, die vom deutschsprachigen Feuilleton umjubelt und mit Nominierungen für die großen deutschen Buchpreise belohnt wurden. Nach einer mehr als 6-jährigen Pause macht Weidenholzer mit einem neuen Erzählband auf sich aufmerksam, er trägt den Titel „Hier treibt mein Kartoffelherz“. Der Band ist eine Ode an die kurze Form: Gegliedert in 4 den Jahreszeiten nachempfundene Kapitel wechseln sich längere Erzählungen mit nur wenigen Sätzen umfassenden Skizzen ab, mal werden Geschichten erzählt, mal Beobachtungen festgehalten. Weidenholzers Figuren sind zartbesaitete Wesen mit rissigen Nervenkostümen, die jede Kleinigkeit aus der Bahn zu werfen droht. Da gibt es den spätherbstlichen Feriengast, der dann kommt, wenn alle weg sind, und auf Veränderungen geradezu allergisch reagiert. Oder die Umweltaktivistin, die sich so manisch für die Baumfürsorge einsetzt, dass man sich zu fragen beginnt, wer hier eigentlich Schutz braucht. Die hochverdichteten Texte lassen sich eigenständig lesen und sind doch lose miteinander verbunden, ähnlich einem literarischen Wimmelbild, wo jede Szene in einem größeren Ganzen aufgeht.

Mehr dazu auf oe1.orf.at

4. ex aequo: Katharina Köller (17 Punkte) NEU

„Wild wuchern“, Penguin

Die 1984 in Eisenstadt geborene Katharina Köller hat sich vor allem mit Theaterarbeiten einen Namen gemacht, ihre Stücke wurden an zahlreichen österreichischen Bühnen gespielt. 2021 legte sie ihren vielgelobten Debütroman „Was ich im Wasser sah“ vor, eine gewitzte Fantasy-Parabel auf die Zerstörung der Ozeane. Nun folgt „Wild wuchern“. Die Handlung setzt mit der panischen Flucht der Hauptfigur Marie ein, die sich von ihrem Ehemann verfolgt fühlt. Mit dem Zug ist sie aus Wien Richtung Tirol gefahren, und rennt nun einen dichten Gebirgswald hinauf, das Ziel: eine einsame Berghütte, in die sich ihre Cousine Johanna vor Jahren zurückgezogen hat. Diese wiederum ist alles andere als begeistert davon, dass Marie plötzlich vor ihrer Tür steht. Die Eremitin scheint zwischenmenschlichen Kontakt vollends verlernt zu haben und möchte ihre Ruhe, doch Marie lässt nicht locker. Köller lässt zwei Welten aneinander prallen: Auf der einen Seite die urbane, stylishe Vorzeigefrau, Typ „Everybody’s Darling“. Auf der anderen Seite die zähe Selbstversorgerin, die niemanden an sich ranlässt. Die einzige Gemeinsamkeit: beide haben Geheimnisse, die mit jedem Konflikt stärker an die Oberfläche drängen.

Mehr dazu auf FM4.orf.at

4. ex aequo: Verena Stauffer (17 Punkte) NEU

„Kiki Beach“, kookbooks

Im deutschsprachigen Literaturbetrieb ist die zeitgenössische Lyrik zu einem absoluten Nischenprodukt geworden. Nur wenigen Autoren und Autorinnen gelingt es heutzutage mit Lyrikbänden größere Resonanz zu erzeugen, eine von ihnen: die 1978 in Oberösterreich geborene Schriftstellerin Verena Stauffer. Bereits ihr Band „Ousia“ hat 2020 für Aufsehen gesorgt, nicht zuletzt durch die Nominierung für den Österreichischen Buchpreis. Nun legt sie ihren neuen Gedichtband „Kiki Beach“ vor. Stauffer widmet sich darin einem Genre, dass in den vergangenen Jahrzehnten völlig aus der Mode gekommen ist, weil es oft als „Frauenliteratur“ abgestempelt wurde: die Liebeslyrik. Behutsam wird in „Kiki Beach“ das Genre ins Jetzt und Heute navigiert, ohne jemals den gigantischen historischen Referenzraum zu vergessen, aus dem es sich speist. Lustvoll spielt Stauffer mit dem modernen Dating-Jargon: Da wird auf „Situationships“ gesegelt, da wird gebannt auf die verheißungsvollen „Screens“ gestarrt, auf denen sich Liebesbeziehungen durch die Popularität von Online-Dating abspielen. Aber auch Aphrodite lässt grüßen, oder der Phallus des Uranos, wenn auch in Gestalt eines Dildos namens „Randy Rabbit“. Weniger als um die eine große Liebe geht es in Stauffers Gedichten um die Magie, die hinter jedem Kennenlernen steckt. Jenseits der Euphorie und den Schmetterlingen im Bauch werden zwischenmenschliche Beziehungen auch zu einem Schutzschild gegen das Chaos des Weltgeschehens.

6. ex aequo: Dacia Maraini (14 Punkte) NEU

„Ein halber Löffel Reis“, Folio

Übersetzung: Ingrid Ickler

Seit sie mit ihrem Buch „Tage im August“ vor mehr als 60 Jahren über Nacht berühmt geworden ist, zählt die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini zu den wichtigsten Stimmen ihres Landes. Längst hat die 1936 geborene Maraini den Status der Grande-Dame der italienischen Literatur inne, und: sie wird mit ihren inzwischen 88 Jahren des Schreibens nicht müde. „Ein halber Löffel Reis“ heißt ihr neuer autobiographischer Roman, der vor zwei Jahren in Italien erschien und nun auf Deutsch vorliegt. Darin arbeitet sich die Autorin an ihrer – filmreifen – Familiengeschichte ab. Wir schreiben das Jahr 1943, Hitler und Mussolini erweitern ihre Achse Berlin-Rom mit Japan zum Dreimächtepakt. Doch in Tokio weigert sich eine kleine Community aus Auslandsitalienern den Mussolinis Republik von Salo anzuerkennen, darunter auch Dacia Marainis Eltern, ihre Mutter Topazia und der Anthropologe Fosco Maraini. Die Regierung reagiert prompt mit der Verhaftung der italienischen Dissidenten. So wächst die 7-jährige Dacia in den jämmerlichen Baracken eines japanischen Internierungslagers heran, wo der Hunger und die Gewalt der Aufseher an der Tagesordnung stehen. Ein erschütterndes Zeugnis einer Kindheit im Krieg.

6. ex aequo: Karl-Markus Gauß (14 Punkte)

„Schuldhafte Unwissenheit“, Czernin

Der österreichische Schriftsteller und Publizist Karl-Markus Gauß hat sich in den letzten Jahrzehnten ein großes Publikum und viel Renommee erschrieben: er kennt die Minderheiten Europas wie kein anderer, hat sich stets auch mit jüdischer Kultur und Geschichte beschäftigt. In seinem jüngsten Buch steht die Auseinandersetzung mit dem grassierenden Antisemitismus im Zentrum. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7.Oktober 2023 ist dieser weltweit massiv gestiegen, auch hierzulande. In „Schuldhafte Unwissenheit“ geht Karl-Markus Gauß den Ursachen nach und stellt die These auf, dass nichts so sehr den Hass anstachelt, wie der Anblick jüdischer Opfer. Mit den pro-palästinensischen Protesten auf unterschiedlichsten Universitäten weltweit geht Karl-Markus Gauß hart ins Gericht: dabei betont er, dass er die Kritik an der gegenwärtigen rechtsreligiösen israelischen Regierung, ihrer Politik und ihrem Vorgehen für richtig und wichtig hält; darüber hinaus: dass er die Hamas nicht mit der palästinensischen Bevölkerung gleichsetzt. „Schuldhafte Unwissenheit“ ist ein zorniges Buch, zugleich eines, das uns leidenschaftlich dazu auffordert, zu differenzieren statt zu simplifizieren.

Mehr dazu auf oe1.orf.at

6. ex aequo: Peter Bichsel (14 Punkte) NEU

„Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen“, Bibliothek Suhrkamp

Herausgegeber: Andreas Mauz und Beat Mazenauer

In der Schweiz zählt der kürzlich verstorbene Peter Bichsel zu den literarischen Aushängeschildern des Landes. Dass er trotz zahlreicher Veröffentlichungen und Auszeichnungen nie den Popularitätsgrad eines Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt erreichte, mag damit zusammenhängen, dass sich Bichsel nicht auf Romane, sondern auf Kurz- und Kürzestgeschichten spezialisiert hat. Ähnlich wie Ilse Aichinger, oder auch seine Landsfrau Adelheid Duvanel, setzte Bichsel in seinem Schreiben stets auf sprachliche Verdichtung und Verknappung. So auch in seinem Erstling „Eigentlich wollte Frau Blum den Milchmann kennenlernen“. Der 1964 erschienene Erzählband machte Peter Bichsel damals schlagartig bekannt, anlässlich von Bichsels 90. Geburtstag wurde das Buch neu aufgelegt. In insgesamt 21 Erzählungen schildert Bichsel darin den menschlichen Alltag, erzählt lakonisch von scheinbar Nebensächlichem wie dem Einbruch des Winters, dem Kartenspiel im Gasthaus oder den Facetten des Beamtenlebens. Mit subtilem Humor und großer sprachlicher Beobachtungsgabe hat Bichsel darin Figuren geschaffen, die einem augenblicklich nahe gehen, obwohl man kaum mehr als ein paar Sätze über sie erfährt.

Mehr dazu auf oe1.orf.at

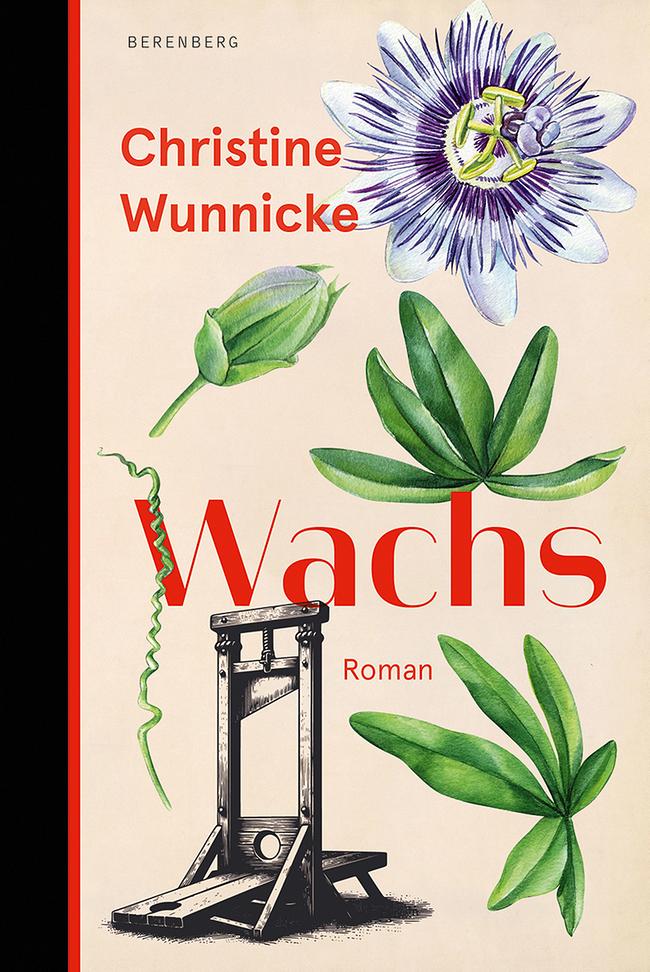

9. ex aequo: Christine Wunnicke (12 Punkte) NEU

„Wachs“, Berenberg

Die deutsche Schriftstellerin Christine Wunnicke gilt als Meisterin des historischen Romans. 1966 in München geboren, hat Wunnicke in zahlreichen Büchern immer wieder ein Händchen für exzentrische historische Persönlichkeiten bewiesen: Das spiritistische Medium Florence Cook, das im viktorianischen London den Geist einer Piratentochter auferstehen lässt; ein japanischer Neurologe, der „Fuchsbesessenheit“ erforscht – Wunnicke versteht es bestens den skurrilen Biographien ihrer Figuren Leben einzuhauchen. So auch in „Wachs“. Im Zentrum steht Marie Marguerite Bihéron, eine Apothekertochter im Frankreich des 18. Jahrhunderts, die schon mit 14 Jahren eine obsessive Faszination für das Sezieren von Leichen entwickelt hat. Um aus diesem abseitigen Hobby auch einen Lebensunterhalt zu verdienen, beginnt sie Wachsabdrücke innerer Organe anzufertigen, die ob ihrer anatomischen Präzision zu international begehrten Ausstellungsstücken werden. „Wachs“ hat jedoch mehr zu bieten als detailgetreue Schilderungen dieses ungewöhnlichen Handwerks – es ist auch eine für die Zeit nicht weniger ungewöhnliche Liebesgeschichte. Denn Marie Marguerite Bihéron verliebt sich in die fast 20 Jahre ältere Illustratorin Madeleine Francoise Basseporte, die sich auf das anfertigen botanischer Zeichnungen spezialisiert hat.

9. ex aequo: Serhij Zhadan (12 Punkte) NEU

„Keiner wird um etwas bitten“, Suhrkamp

Übersetzung: Sabine Stöhr und Juri Durkot

Serhij Zhadan, geboren 1974 in der Ost-Ukraine, ist in den letzten Jahren zu dem ukrainischen Schriftsteller schlechthin geworden. Das hat nicht nur mit seiner ungeheuren Popularität zu tun (in der Ukraine wird Zhadan sowohl als Literat als auch Rockstar verehrt), sondern vor allem damit, dass er seit den Maidan-Protesten 2014 zu dem wohl prominentesten ukrainischen Widerstandskämpfer geworden ist. Mit Romanen wie „Internat“ und „Mesopotamien“ hat Zhadan den Krieg in der Ostukraine schon literarisch beobachtet, als sich die westliche Welt kaum für das Geschehen interessierte. Nach dem 24. Februar 2022 entschied er sich im umkämpften Charkiw zu bleiben, wo er sich mit Konzerten, Lesungen und Spendenaktionen für die ukrainische Armee einsetzte, der er vor einem Jahr nun auch selbst beigetreten ist. Nach seinem Kriegstagebuch „Himmel über Charkiw“ knüpft Zhadan mit „Keiner wird um etwas bitten“ an die Vorgängerromane an. Das Buch versammelt Geschichten rund um bereits bekannte Figuren aus dem Charkiwer Stadtleben, die nun mit dem Alltag im Krieg beschäftigt sind: etwa mit der Evakuierung einer alten Frau, oder mit der Suche nach einem neuen Job für einen Kriegsinvaliden. Es sind ebenso fein gearbeitete wie berührende Texte, die zeigen, wie ein Schreiben über den Krieg funktionieren kann.