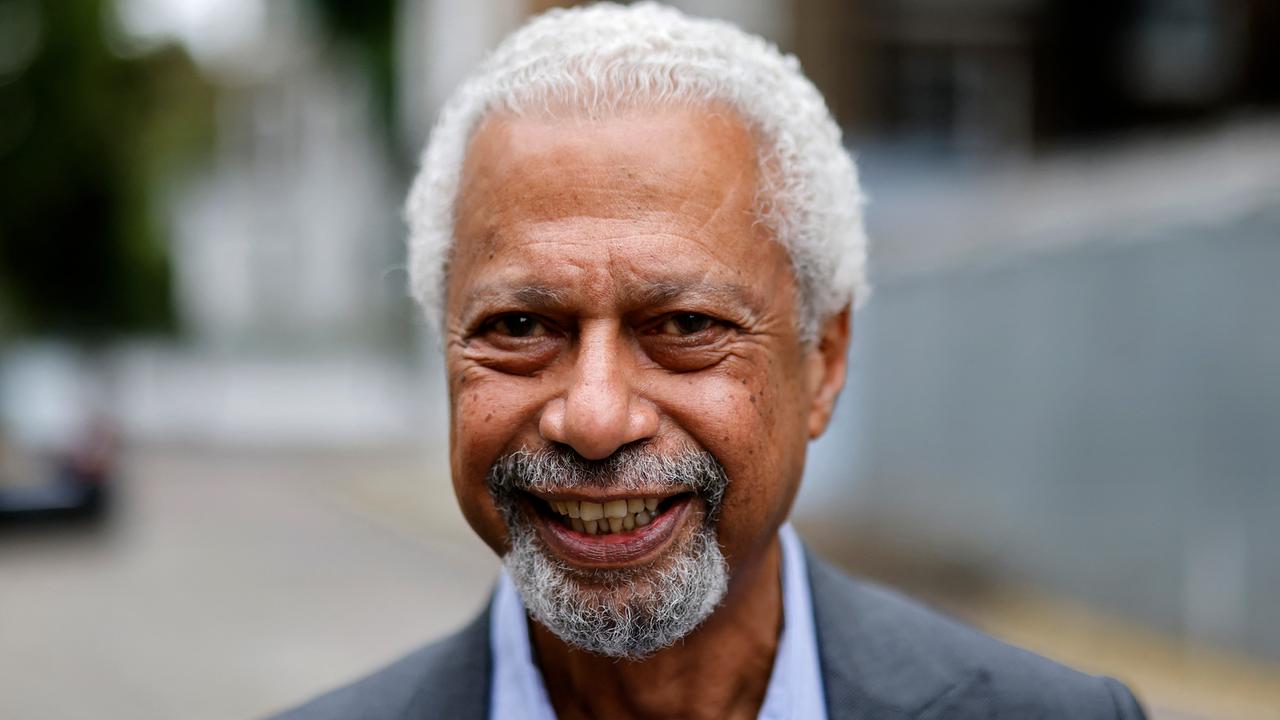

Der Beste im Jänner 2022: Abdulrazak Gurnah

Neuer Blick auf die übersehene Geschichte

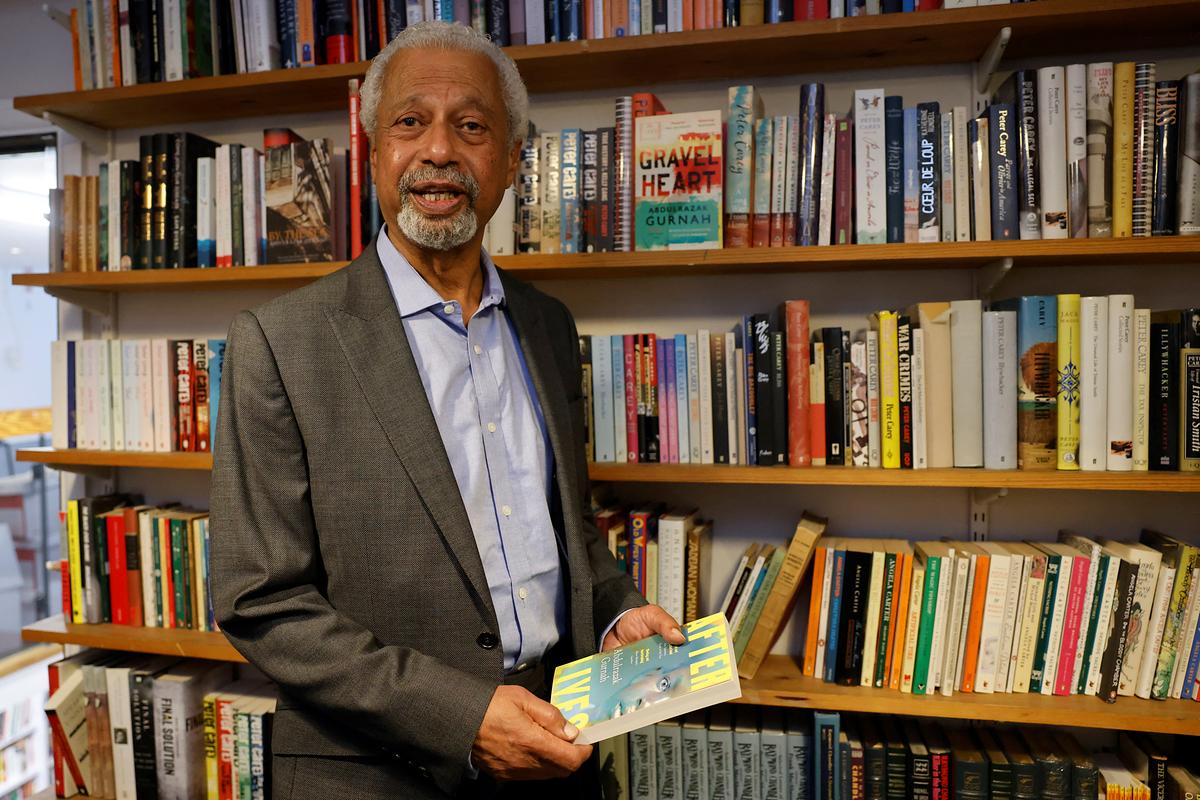

Kaum hatte das schwedische Nobelkomitee den Literaturnobelpreisträger für 2021 bekannt gegeben, einen weitgehend unbekannten, aus Sansibar gebürtigen Literaturprofessor in Canterbury namens Abdulrazak Gurnah, da begann auch schon der Wettlauf der deutschsprachigen Verlage um die Buchrechte. Nur fünf von Gurnahs zehn Romanen sind überhaupt je auf Deutsch erschienen, alle waren sie seit Jahren nicht mehr lieferbar.

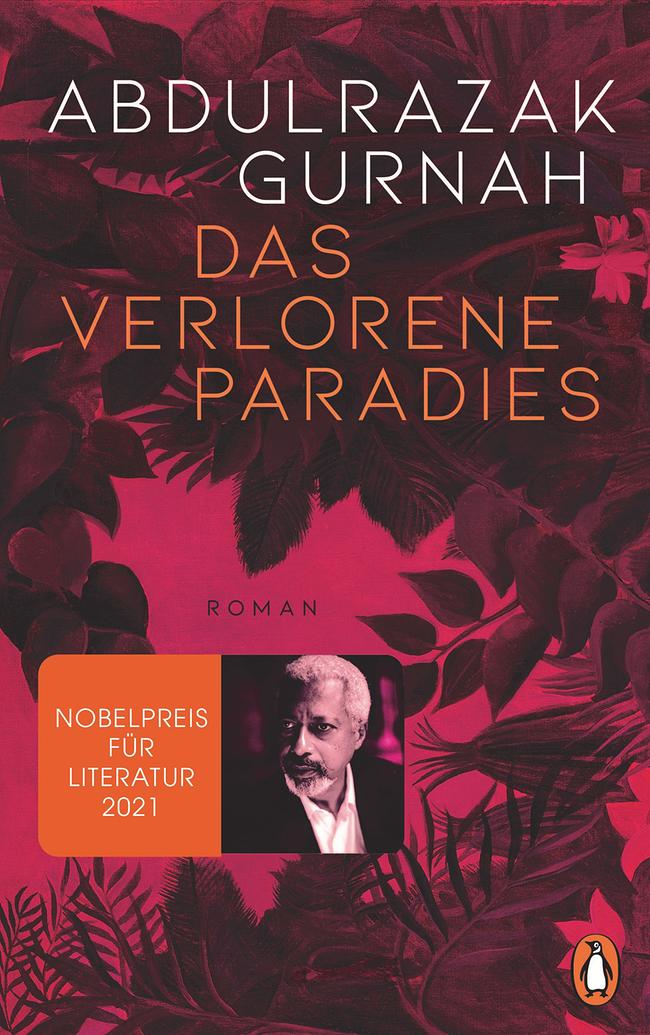

Jetzt hat Penguin Deutschland das Rennen um die Rechte gemacht: Rechtzeitig zur Verleihung des Literaturnobelpreises, den Gurnah in London entgegennahm, liegt als Erstes sein Roman „Paradise“ von 1994 in einer Neuauflage auf Deutsch vor. Wer diesen Autor kennenlernen möchte, dem kann „Das verlorene Paradies“ den Zugang zu einem literarischen Kosmos eröffnen, der bisher zu Unrecht übersehen worden ist.

Was Gurnah vor allem umtreibt, neben der Beschreibung des Leidens am entfremdeten und entwurzelten Migrantenleben, ist die Geschichte Ostafrikas im 20. Jahrhundert unter dreierlei Fremdherrschaft, erst der arabischen, von Sansibar aus, unter dem Sultan von Oman, dann unter deutschen und britischen Kolonialherren. Gurnah will die unterdrückte Geschichte dieser Region vor dem Vergessen bewahren. Sie erstmals aus der Sicht der unterworfenen Einheimischen zu erzählen erwies sich als fabelhafter literarischer Rohstoff.

Gurnahs historischer Roman spielt in der Übergangszeit von der arabischen zur deutschen Herrschaft, um die Wende zum 20. Jahrhundert. Held ist der Dorfjunge Yusuf, der im Alter von zwölf Jahren von seinen Eltern als Sklave an den arabischen Händler Aziz verkauft wird. Weil Yusufs Vater seine Schulden bei Aziz nicht bezahlen kann, muss er ihm seinen Sohn als unbezahlten Diener verpfänden.

Im Haushalt seines neuen Herrn arbeitet Yusuf als Ladengehilfe und sieht sich unvermutet in das verwirrende Treiben einer ostafrikanischen Küstenstadt versetzt, in der Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Kultur und Tradition geschäftig herumwuseln. Die Welt des Indischen Ozeans erscheint höchst kosmopolitisch, Menschen aller Anrainerstaaten tauschen Waren, Geschichten, Märchen und Kochrezepte: Araber aus der Golfregion, Inder, Perser, Chinesen, Afrikaner von sonst woher.

Gurnah entfaltet ein lebhaftes Panorama von Kleinhändlern, Tagelöhnern, Fischern und Eckenstehern. Doch alle sind sie fremdbeherrscht, unterworfen nicht zuletzt durch den Islam mit seinen rigiden Moralgesetzen, der ihr Alltagsleben prägt. Die Frauen sind ins Haus verbannt, dort allerdings entfalten sie eine weibliche Gegenwelt ohne Männer. Zugleich macht sich bereits Deutschland als künftige neue Kolonialmacht bemerkbar.

Der hübsche Yusuf lernt seinen Herrn als eher wohlwollenden Despoten kennen, seinen krummen Geschäften zum Trotz. Aziz lebt vom Karawanen- und Sklavenhandel und davon, mit betrügerischen Geschäftspraktiken die kleinen Leute zu übertölpeln und um ihren ärmlichen Besitz zu bringen. Gurnah zeichnet ein schillerndes, ambivalentes Porträt des geheimnisvollen Mannes, dessen Autorität auf seiner Unerschütterlichkeit und seiner Schweigsamkeit beruht.

Zentrum des Romans ist die Schilderung der großen Handelsfahrt, auf der Yusuf mit der Karawane seines Herrn von der Küste bis tief ins Innere des Kongo vordringt. Diese Großunternehmung zur Erbeutung von Gold und Elfenbein geht abenteuerlich schief: Sie scheitert an den Verrätereien tückischer Stammeshäuptlinge im Landesinneren. Doch selbst hier, in der unerschlossenen Wildnis, stößt man bereits auf die Präsenz von Deutschen, die mit ihren überlegenen Waffen Anspruch auf das Land erheben und von denen das Gerücht geht, sie könnten Metall essen.

Als sanfter und liebenswürdiger Junge gewinnt Yusuf mühelos die Sympathien seiner Umwelt, erregt allerdings auch die unerwünschte erotische Aufmerksamkeit der Ehefrau von Aziz. Schon bisher erfuhr der Leser, dass Yusuf ein lebhafter Träumer ist. Doch spätestens jetzt wird klar, was zu den Besonderheiten im Werk des hochbelesenen Literaturwissenschafters Gurnah gehört: Seine Romane sind imprägniert mit literarischen Anspielungen. Er webt seine vielfältigen Lektüren in seine Texte ein, von „Tausendundeiner Nacht“ und der persischen Lyrik bis zu Shakespeare, dem Koran und den Klassikern der westlichen Moderne. Erkennbar wird das literarische Modell, an dem sich die Handlung des Romans orientiert. Vorbild ist die biblische Geschichte vom Patriarchen Josef aus dem Alten Testament, den der Koran als Propheten Yusuf kennt. Und die Karawanenfahrt in den Kongo ist eine Reise ins Herz der Finsternis wie bei Joseph Conrad.

Anders als mit dem biblischen Josef nimmt es mit Yusuf kein gutes Ende. Kaum aus der Dienstbarkeit bei Aziz entlassen, tritt er als einheimischer Hilfssoldat in den Dienst der deutschen Kolonialarmee, der „Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika“. So taumelt er von einer Knechtschaft in die nächste, nicht viel anders als seine machtlose Weltregion, die die längste Zeit im 20. Jahrhundert keine Kontrolle über ihr eigenes Schicksal gewinnen konnte. Das Jahr ist 1914. Verwirrt und ahnungslos zieht Yusuf für fremde Herren in einen fremden Krieg, der ihn nichts angeht, ihn sich aber trotzdem einverleibt. Diese Geschichte wird sich, unter britischer Herrschaft, im Zweiten Weltkrieg wiederholen.

Text: Sigrid Löffler, Salzburger Nachrichten

Buchinfo:

Abdulrazak Gurnah: Das verlorene Paradies

Aus dem Englischen von Inge Leipold

Originaltitel: Paradise

336 Seiten, 13,5 x 21,5 cm

ISBN: 978-3-328-60258-3

Erschienen am 08. Dezember 2021

Penguin