Die Beste im Juni 2021: Anna Baar

Ein Buch verschlingt seine Leser

Als Digest hatte sich der Kritiker Marcel Reich-Ranicki einmal Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“ gewünscht. Jetzt bekäme er eine Antwort auf sein Ansinnen. Die Autorin Anna Baar setzt mit ihrem jüngsten Roman „Nil“ ihren Anfangserfolg fort und schreibt in Kompaktform die Geschichte des modernen Romans in einer Art weiter, dass vor allem den Männern der Atem stehenbleiben darf.

Wie Musil reflektiert sie das Erzählte hin zum Allgemeingültigen. Und hält ihr Publikum mit allen Tricks der Erzählkunst auf Trab. Am Ende wird man bei ihr nicht mehr unterscheiden, was Realität ist und was Fiktion. Und im Taumel nach der 148. Seite wieder von vorne zu lesen beginnen.

Buchinfo

Anna Baar: Nil

Roman, 148 S., geb.

Wallstein Verlag

„Bloß keine Liebesgeschichte!“; „Sei still und schreib mit!“ – mitunter braucht es den harten Takt, wenn man die Atemlosigkeit des Erzählens, die Endlichkeit des Lebens und aller Themen, die einen so seit der frühen Kindheit befallen haben mögen, zwischen zwei knappe Buchdeckel packen will. Dass das dünne Format im Moment boomt und die Verlage dann schon mal die Schrift kleiner stellen, damit alles in einer nicht zu monströsen Form im Zeitalter von Netflix und Co. ankommt, kann ein Segen sein. Gerade junge Autorinnen und Autoren mögen so ein neues Publikum finden.

Seit ihrem Debüterfolg „Die Farbe des Granatapfels“ steht die in Zagreb geborene, in Wien und Klagenfurt lebende Autorin Anna Baar hoch im Kurs unter jenen vielen jungen Schriftstellerinnen, die den gesamtdeutschen Buchmarkt auffrischen. „Nil“ ist jedenfalls ein Roman der Stunde, nicht nur weil man ihn in knapper Zeit gelesen hat und gelesen haben muss, so sehr hält er in Atem und verführt zu einem Taumel, der oben und unten vergessen lässt.

Es hätte alles ganz harmlos sein können

Eigentlich hätte alles ganz harmlos beginnen können. Da soll eine junge Autorin, so viel Mut zum Klischee, für eine Frauenzeitschrift einen Fortsetzungsroman schreiben, für den sie kein Ende zu finden vermag – der aber von Kapitel zu Kapitel so sehr in die Realität ausgreift, dass nicht nur die Öffentlichkeit dieses Werk für unerhört erklärt. Ein Chefredakteur bekommt die Stressperlen auf die Stirn – und bevor noch alles auserzählt ist, strandet die Erzählerin in einer Vernehmungssituation samt Zellenflair. Man darf sich an eine Zeit erinnern, da die Fortsetzungserzählung als etwas gesellschaftlich Riskantes angesehen wurde; und an Vorbilder denken wie Flaubert, der mit mehr als einem Fuß im Kriminal stand.

Baar ist literarisch versiert. Man darf in sie viel an Vorbildern hineinlesen – noch mehr aber heraus, denn schon wenn sie die Situation der Vernehmung konstruiert, geht es doch um alles, was auch an Weltsicht vernommen wird. Und gebaut ist ihr Buch wie ein komplexes Computerspiel, das Welten konstruiert, wieder niederreißt, um sie danach neu zusammenzusetzen. Das ist attraktiv. Und zugleich so ohne jeden Dünkel gestaltet, dass man sich, egal von wo man herkommt, in diesem Buch verlieren mag.

„Der ewige Zweite“

Bis tief in die Kindheit wird bei Baar vernommen – und alles mitgeschleppt, was uns seitdem als Geist unseres Heranwachsens verfolgt. „Ich werde tun, was man von mir verlangt, festhalten, was ich festhalten kann, vom Verlust all dessen erzählen, was ich gestern noch glaubte zu sein – und vom Kind, das ich war, als die Verwandlung begann“, konstruiert sie ein romantypisches Ich gleich zu Beginn, dem die Grenzen abhanden kommen und das sich den Zweiten konstruieren muss. Zum Erzählen. Zum Überleben: „Da ist dieser ewige Zweite, einer, der alle Bekannten zu einem einzigen Wesen vereint, jeder und niemand zugleich, Inbild eines Vertrauten, den man in Wahrheit nicht kennt. Einen solchen wird man nur los, indem man von seinem Verschwinden erzählt, als sei man dabei gewesen.“

Wer in Baars Roman anstreichen wollte, was man für sich selbst als gültig empfände, käme vor Textmarkierungen oder gar der extensiven Nutzung von Bleitstiftlinien am Rand des Textes (um mal in der analogen Welt zu bleiben) nicht mehr aus. Die eingesetzten Kindheitsmuster, mal in der fragil-persönlichen Ich-Form, mal in der Konstruktion eines unpersönlich-generalisierbaren Es, werden Programm. Es wird noch ein Gegenüber brauchen für den Fortgang dieses wilden Ritts – und dauernd wünscht man sich zu erfahren, was denn eigentlich Sache ist. Und die Sache ist? Nun, einigermaßen offen.

Der Effekt des Realen

Warum jemand wegen einer Erzählung vernommen werden muss, kann nur der Unerhörtheit des Geschrieben, vor allem aber dem Effekt geschuldet sein, dass sich einen derartigen Plot niemand ausgedacht haben könne, dass es also eine niedergerissene Grenze zwischen Fiktion und Fakt geben muss; und der Fakt wohl auf einen schweren Kriminalfall hinzudeuten scheint. Man darf sich als Österreicher erinnern an Jack Unterweger und die Lust des Täters mit seiner Geschichte noch offensiv in die Medien zu gehen, um jede Spur zwischen Realität und Fabrikation zu verwischen.

Baar konstruiert auch in der Mitte des Romans einen Mann, Sobek, der als Scharnier zwischen allen Erzählteilen steht. Er hat das zu notieren, was die Erzählerin ihm diktiert, die erneut aber auch eine andere Frau sein könnte, als die, die im Schlammassel ihrer Fortsetzungsgeschichte steckt. Klingt einigermaßen kompliziert. Ist es auch. Aber ein Roman ist alles, was die erzählte Suggestion eines Zusammenhanges ist – und in diesem Metier ist Baar eine Meisterin.

Der Voyeur sieht sich selbst

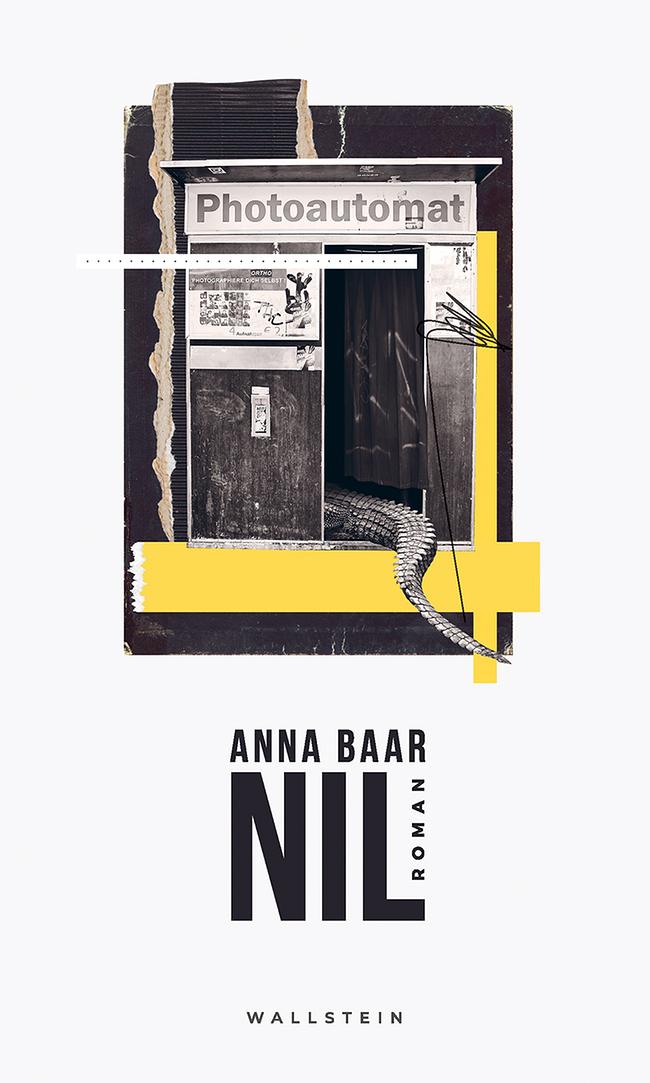

So notiert Sobek schließlich eine Geschichte, die er davor als Voyeur am Rande eines Steinbruchs selbst gesehen hatte, ja, die so klingt wie alles, was er selbst erlebt hat. Ein arges Spiel mit vielen Hinterlisten und Brüchen wird hier getrieben. Und so zieht zum Schluss alles hin zu einer Klippe. Oder doch nur in Richtung einer Schleife, die einen zum Anfang zurückführt. Auf dass man wieder lese und auch am Krokodil vorbeikomme, das in die Zelle einer Passfotobox wandert.

Vieles ist hier rätselhaft. Aber es ist nicht die verkopfte Welt von Männern wie Thomas Pynchon oder David Lynch. Hier wird mit dem Joystick gesteuert und navigiert – und die Beflissenheit ganz zart serviert. Etwa wenn die Haarnadel zu Boden fällt und der Name Agathe genannt wird. Dann dürfen die einen mit der Zunge schnalzen, während es den anderen egal sein darf. Ein großer, ein kluger, ein schneller Roman. Und einer, an dem man länger kauen wird als das Krokodil am Fuß des Menschen im Nil. Bon appetit!

Text: Gerald Heidegger, ORF.at