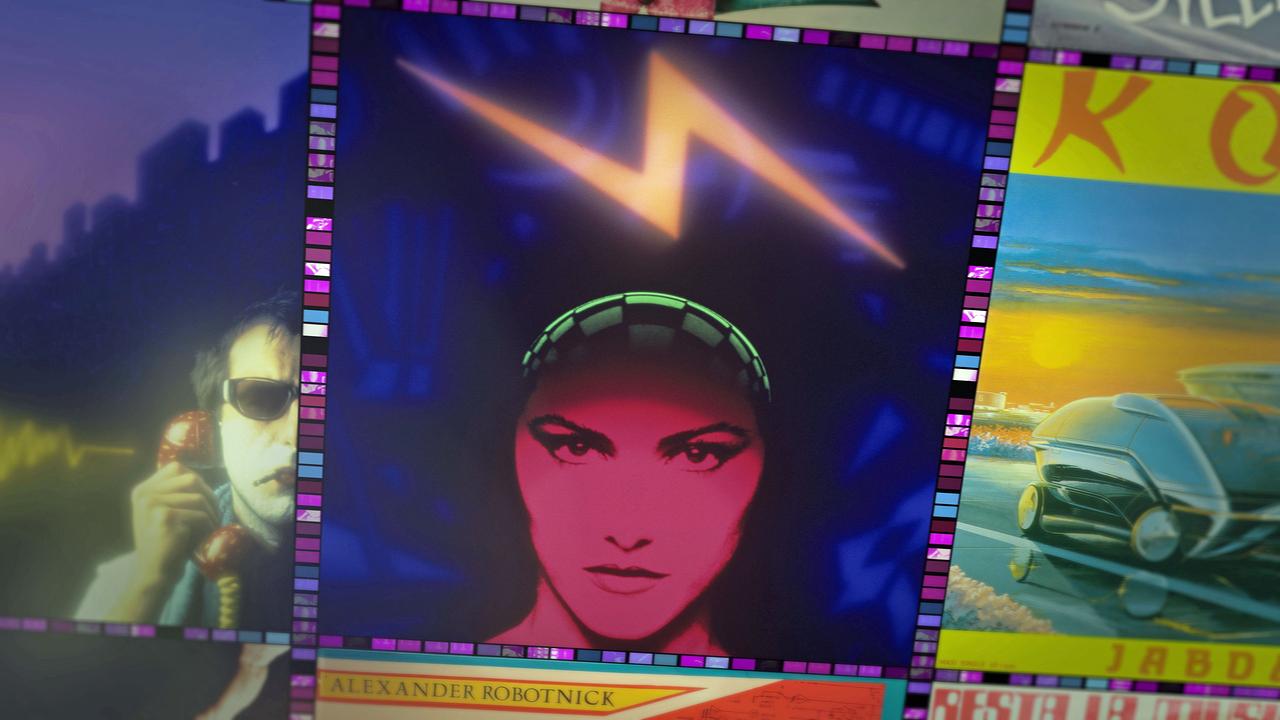

Italo Disco. Der Glitzersound der 80er

„Vamos a La Playa”, “I like Chopin” oder “Dolce vita” - Songs wie Postkarten aus der Vergangenheit: Sie erzählen von scheinbar ewigen Sommern an den Stränden von Rimini, Ligurien oder an der Amalfi-Küste. An ihnen haftet der Geruch von Espresso, Campari und Sonnencrème. Sie spannen den Bogen zwischen Romantik, Trash und Neo-Futurismo. Gemeinsam ist ihnen der Glitzersound der 80er-Jahre: Italo Disco. In seiner Doku schildert Regisseur Alessandro Melazzini die Entstehung und Entwicklung eines facettenreichen Genres, das vielfach zu Unrecht verpönt ist, sondern vielmehr einen damals ungekannten neuen Musikstil vorantrieb.

Pack die Badehose ein und nichts wie ab an den Strand: „Vamos a La Playa“ („oh-o-o-o-oh“) war der Auftakt des von Elektrobeats getriebenen neuen Sounds, produziert vom Brüderpaar Michelangelo und Carmelo La Bionda – der Sommerhit des Jahres 1983. Dabei war der internationale Charterfolg zunächst keineswegs ausgemachte Sache, singen doch Righeira von explodierenden Atombomben und einer dystopischen Zukunft: in dieser werde es keine stinkenden Fische mehr geben, nur noch fluoreszierendes Wasser.

Bald sollte sich aber Italo Disco als Antipode zur No-Future-Generation positionieren, die Kreativen der Szene sahen sich der Tradition des italienischen Futurismus verpflichtet und das lag auch an der technischen Entwicklung: Kaum eine Woche, in der nicht ein neuer Synthesizer oder eine neue Drum Machine auf den Markt kam. Der neue Techniksound sollte spätere Strömungen wie etwa House lange vorwegnehmen.

Auch in anderer Hinsicht sollte Italo Disco Vorreiter werden: mit dem völlig ungenierten Einsatz von Interpret*innen, die sich wunderbar auf den Covers von Platten oder im TV-Studio machten, aber gar nicht wirklich sangen. Den Harrow etwa war schön wie ein blonder Engel, der Posterboy des Jahrzehnts, der einige Hits landen konnte. Nur singen konnte er nicht. Dafür konnte er einigermaßen lippensynchron die Playbacks anderer Sänger vortragen.

Als das Duo Milli Vanilli mit derselben Masche Jahre später aufflog, endete dies in einem Skandal, die ansehnlichen leider-nein-Sänger mussten ihren Grammy zurückgeben. Sex-Appeal und Verpackung waren die halbe Miete in Italo Disco. So entstanden gigantische Großraum-Discos in den italienischen Badeorten, futuristische Erlebniswelten, in denen Roboter über die Tanzfläche sausten und stilisierte Raumschiffe abhoben. Hier bedeutete Tanz nicht Revolution, sondern war bloßes Balzverhalten. Hedonismus war das Gebot der Stunde.

Das schöne Sommergefühl, die Erinnerung an den Urlaubsflirt nahmen zahlreiche Italien-Touristen in Form der Schallplatten mit in ihre Heimatländer. So landeten nicht wenige Scheiben auch bei Radio-DJs außerhalb Italiens und in Folge in den internationalen Charts. Großimporteur war der deutsche Musikverleger Bernhard Mikulski. Er war es, der den Begriff Italo Disco erfand und im großen Stil importierte. Immer schneller begann sich die Marketing-Maschinerie zu drehen, produziert wurde am Fließband. Und irgendwann klang der ursprünglich innovative Sound schal. Dann hieß es auf einmal Badeschluss. Die Party war vorbei.

Regisseur Alessandro Melazzini holt maßgebliche Protagonist*innen der Ära vor den Vorhang. Und er enthüllt, wieso Herbert von Karajan am Erfolg von Italo Disco beteiligt war.