Was ist schön?

Botox, Wimpernverlängerung, Nasenkorrekturen, weichgezeichnete Duckfaces, stillgelegte Stirnen, dafür aber bitte mit Glow. Im weltweiten Selbstverbesserungswahn erlebt die Schönheitsindustrie seit Jahren Hochkonjunktur. Wer sie besitzt, kann sich glücklich schätzen. Wer den derzeitigen Schönheitsidealen nicht entspricht, der versucht seinem Frust durch jede Menge Maßnahmen zu entkommen.

Unser Streben nach Schönheit scheint heute außer Kontrolle geraten zu sein. Influencer und Casting-Shows wollen uns weismachen: wer attraktiv ist, hat Erfolg. Neue Studien, etwa in den „Scientific Reports“, die den Karrierenutzen guten Aussehens interkulturell untersuchen, bestärken das Klischee: Schönheit wird stärker mit Kompetenz, Vertrauen und Selbstbewusstsein assoziiert, während Hässlichkeit mit Inkompetenz, Misstrauen und Zweifeln verbunden wird.

Im Zeitalter von Social Media ist unser Alltag voller Gesichter. Das eigene Antlitz wird mittels KI-Filter und Effekten auf dem Instagram-Feed optimiert, um keine Eintagsfliege im Dickicht des weltweiten Aufmerksamkeitswahns zu sein und durch die heißbegehrten Likes das eigene Selbstwertgefühl zu steigern.

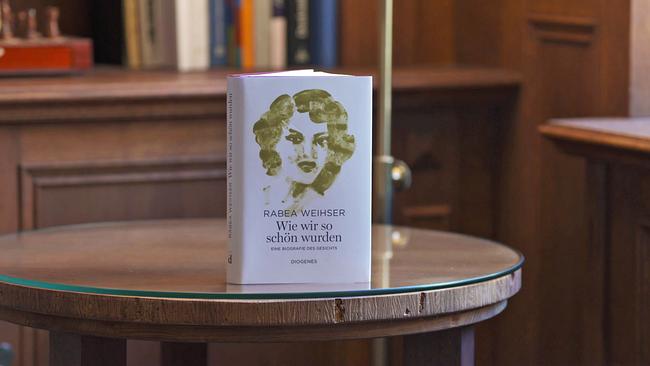

„Noch nie haben wir uns so häufig und so lange selbst beobachtet, im analogen Spiegel, durch digitale Kameras“, schreibt die Journalistin Rabea Weihser in ihrem kürzlich erschienenen Buch „Wie wir so schön wurden“. Der Traum von Schönheit ist allerdings kein neuer, sondern ein über alle Epochen hinweg universeller.

Wirklich gesund war er nie. Man liest von Cremes aus Baumharz und Ziegenhaar bei den alten Griechinnen, von mit Tollkirschensaft geweiteten Pupillen im 16. Jahrhundert, vom angesagten Schwindsucht-Chic des 19. Jahrhunderts bis zu den Auswüchsen der „Duckfaces“ der Neuzeit. Rabea Weihser versucht in ihrem Buch die vielen Facetten der Schönheit zu ergründen.

TV-Beitrag: Allegra Mercedes Pirker