Im Bann wilder Bilder

„Wenn der Humor stirbt, ist das für mich das Ende der Zivilisation.“, befindet einer, der es wissen muss: Terry Gilliam, einst Mitglied der legendären Monty Python Truppe. Mit ihren komischen, abgrundtief absurden, albernen wie bissigen Sketchen wurde das britische Sextett in den 1970er Jahren über die Landesgrenzen hinweg berühmt. Dabei war Gilliam der einzige US-Amerikaner im Team der Experten des durch und durch schwarzen Humors made in Großbritannien.

Geboren in Minneapolis verdiente der studierte Politikwissenschaftler sein erstes Geld mit Werbung, als Comic- und Trickfilmzeichner in Los Angeles. Eine ausgedehnte Rundreise durch Europa war der Beginn seiner tiefen Leidenschaft für den Kontinent. 1967 übersiedelte Gilliam nach London, wo er auf Vermittlung von John Cleese zuerst die ikonischen Animationen für die BBC-Serie „Monty Pythons Flying Circus“ kreierte, ehe er in der Komikertruppe aufgenommen wurde. Noch heute schwärmt der bald 83-jährige Regisseur und Drehbuchautor von dieser großartigen Zeit, in der sie schockierend, anstößig, aber immer witzig sein konnten.

Sie drehten Kinofilme wie „Das Leben des Brian“, eine Satire auf religiösen Dogmatismus, die Ende der 70er Jahre die Kirche erzürnte und das Publikum begeisterte. 1975 führte Terry Gilliam bei der Komödie „Die Ritter der Kokosnuss“ erstmals Regie. Zehn Jahre später landete er mit „Brazil“ ein verstörendes dystopisches Meisterwerk, in dem er seine politische Kritik am Thatcherismus inszenierte. Ein Film, bei dem er erstmals auch das Drehbuch schrieb und der heute Kultstatus genießt. Einer seiner populärsten Filme wirkt in diesen Zeiten auf erschreckende Weise unheimlich aktuell. In dem Science-Fiction-Thriller „12 Monkeys“ aus 1995, mit Bruce Willis und Brad Pitt starbesetzt bedroht ein gefährliches Virus die gesamte Menschheit, die deshalb im Untergrund lebt - quasi in einer Art Lockdown.

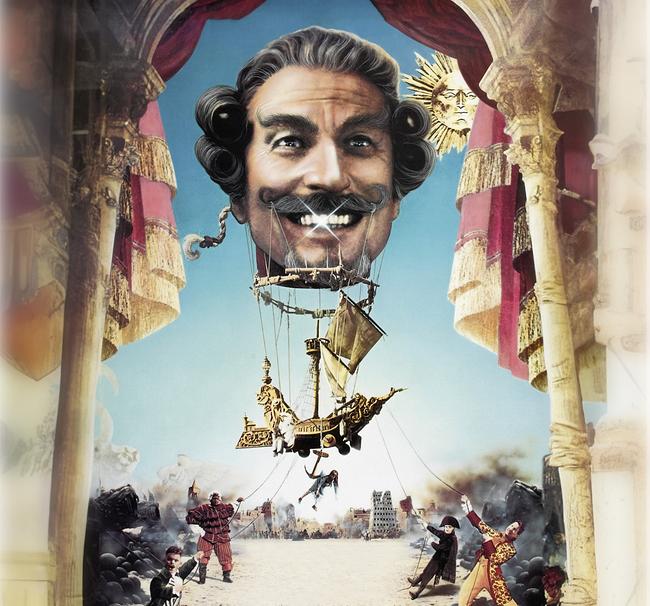

Gilliam will große Dinge vollbringen, doch beißt er sich oft für seine genialen Visionen bei den gestrengen Filmstudios die Zähne aus. Eine Charles-Dickens-Verfilmung mit Mel Gibson scheitert grandios, ebenso eine Neuauflage des „Glöckners von Notre-Dame“ mit Gérard Depardieu als Quasimodo plus ein halbes Dutzend weiterer Vorhaben. Gilliam, dieser hochbegabte Entfessler nie gesehener Bilderwelten, muss gelegentlich zu seinem Glück gezwungen werden, um zu überleben. Etwa sein Meisterwerk „Der König der Fischer“, eine Auftragsarbeit mit Robin Williams und Jeff Bridges, nimmt er nur an, weil er gerade keine Lust mehr hat auf das Geld für seine Traumfilme zu warten. Grandios gescheitert ist Gilliam mit seinem Lieblingsprojekt „Don Quijote“, wie er in dem Film „Lost in La Mancha“ eindrucksvoll dokumentiert. 30 Jahre lang hat er daran wie besessen gearbeitet.

Der Clou: ein Happy End, konnte der Regisseur den Film „The Man Who Killed Don Quixote” doch noch fertigstellen. In fast allem, was der Regisseur und Komiker sagt und tut, schwingt eine große Portion Humor und Selbstironie mit. „Wenn ich nicht mehr über die wirklich wichtigen Dinge lachen kann, könnte ich auch tot sein“, sagt er. „Für mich ist der Tod ein großer Witz. Solange ich lache, bleibt er mir fern, denn der Tod hat keinen Sinn für Humor.“ Wie ihm das Kunststück vom komischen ins ernste Fach zu wechseln gelungen ist, zeigt das Wiener Gartenbaukino in einer umfassenden Retrospektive und erzählt Terry Gilliam im Gespräch mit Christian Konrad.

TV-Beitrag: Christian Konrad