Dok 1

alphabet

Was lernen Kinder in der Schule? Anpassung. Erwin Wagenhofers Dokumentarfilm „Alphabet“ analysiert, wie aus kleinen Genies mit Neugier, Kreativität und Talent angstgesteuerte Vermeidungs-ExpertInnen werden. Er zeigt aber auch Alternativen auf, wenn das Belehren durchs Begeistern ersetzt wird, das Unterrichten durch Fördern.

Der Dokumentarfilm geht weit über die übliche Diskussion um Schülerstress und Leistungsdruck hinaus. Er sieht in der Bildung den Schlüssel zu einer anderen Gesellschaft, in der Menschen nicht mehr für ihre Widerstandslosigkeit belohnt werden.

Ecken und Kanten, ein eigener Kopf und das Hinterfragen von Handlungsmaximen? Das ist im Berufsleben nicht gefragt, und die Schule bereitet gut auf diese Verleugnung innerster Impulse vor.

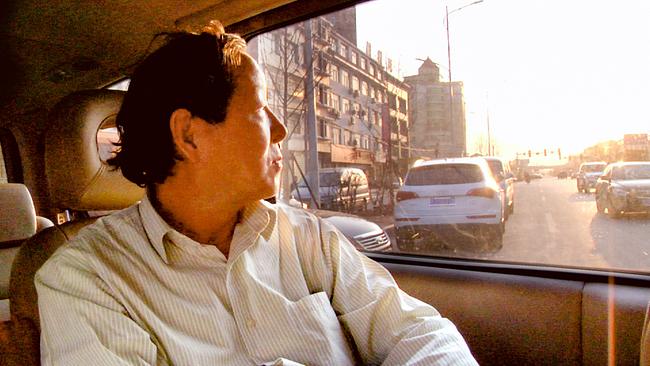

Wagenhofer beginnt seine Reise in China: Muster-Pisa-Kandidat, immer an der Spitze der Bildungs-Rankings. Unschöner Nebeneffekt: Der Primus verzeichnet auch die höchste Selbstmordrate überforderter SchülerInnen weltweit.

Erziehungswissenschaftler Yang Dongping: „Die chinesische Kultur hatte jahrhundertelang das Konkurrenzdenken nicht im Programm. Seit der Marktwirtschaft sind alle, egal ob in der Volksschule, im Gymnasium, im Kindergarten oder auf der Uni in diesen bösen Strudel der Konkurrenz gezogen worden.“

Kinder in China beneideten ihre Eltern, weil diese abends fernsehen können oder am Wochenende ausschlafen, während der Nachwuchs in börsennotierten Trainingszentren büffelt.

Ein Extrem? Auch in Europa, so zeigt der Film, ist für spielerische Kreativität, eigene Ideen und Erholung kaum Zeit. Hat Bildung etwas mit Krieg zu tun? Ja, sagt der Neurobiologe und Kritiker der Leistungsgesellschaft, Gerald Hüther. „Erwachsene geben ihre Ängste an die Kinder weiter. Und Angst ist die Grundursache für Krieg.“

Wenn Menschen für ihre bedingungslose Folgsamkeit, fürs Nicht-Hinterfragen autoritärer Ansagen mit Posten, Geld und Anerkennung entlohnt würden, bringe das Menschen hervor, die stets das tun, was man ihnen sagt. Drastisch formuliert Hüther: „Letztlich war so Auschwitz möglich.“

Bei einem Talente-Wettbewerb der Unternehmensberater-Firma McKinsey wird ein Juror gefragt, was er denn von zukünftigen ManagerInnen erwarte. „Leistungsorientiertheit.“ Nachfrage: „Um jeden Preis?“ Antwort: „Um jeden Preis!“

„Sieg, Niederlage, Überleben“ laute die „maskuline Strategie“, um Vielfalt zu vereinfachen, eine komplizierte Welt irgendwie zu verstehen, analysiert der ehemalige Lufthansa- und Daimler-Benz-Spitzenmanager Thomas Sattelberger.

Von all dem hat André Stern noch nie gehört. Der Gitarrenbauer aus Liebe ging nie zur Schule, hat sich mehrere Sprachen und das Spielen von Instrumenten selbst beigebracht. Weil es ihn interessiert hat.

Zwischen diesen äußeren Polen spielt Regisseur Wagenhofer subtil eine Idee ein: Lasst uns doch einfach anders leben! Führungskräfte, die ihre MitarbeiterInnen in erbitterte Konkurrenzkämpfe jagen, LehrerInnen, die Druck auf ihre SchülerInnen ausüben, diese „Systemfehler“ werden erst verschwinden, wenn Einzelne Haltung zeigen und all dem nicht mehr applaudieren.