Der Hass

Abscheu, Ressentiments, Wut und Zorn hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in unserer Gesellschaft hervorgerufen. In den letzten Wochen bekundeten einige ukrainische Intellektuelle und Künstler ihren zunehmenden Hass nicht nur auf den Kreml, Putin und seine Gefolgschaft, sondern auf alles Russische, auf die für sie unlesbar gewordene Literatur von Tschechow und Dostojewski, auf die für sie unhörbar und unspielbar gewordene Musik von Tschaikowsky und Prokofjew. Andererseits fragt man sich, wo die mörderische Aggression Wladimir Putins auf das Nachbarland und seine Bevölkerung herrührt.

Auch jenseits des Krieges ist der Hass allgegenwärtig und lässt tief in die menschliche Seele blicken. Ressentiments zwischen Impfkritikern und Befürwortern spalten unsere Gesellschaft, Hassreden fluten das Netz, Hassprediger tummeln sich in den sozialen Medien, „Hatespeech“ ist zu einem beunruhigenden Phänomen geworden.

Hass ist sicher das tiefgreifendste und auch gefährlichste Gefühl, das Menschen überkommen kann und einen schnell an den Rand des Abgrundes der menschlichen Seele treibt. Nicht umsonst wird gerne auch vom „abgrundtiefen Hass“ gesprochen.

„Hass ist eine Säure, die die Seele auffrisst, ganz gleich, ob man selbst hasst oder gehasst wird“ hält der deutsche Autor Erich Maria Remarque in seinem Roman „Die Nacht von Lissabon“ über ein Emigrantenschicksal während des Naziregimes fest.

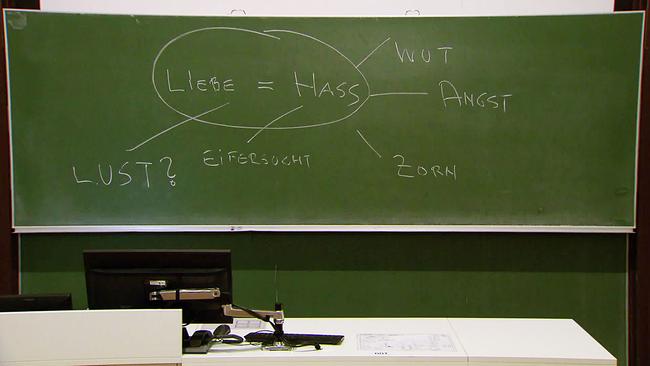

In der Ablehnung von Hass und Hetze sind sich doch eigentlich alle einig. Doch sind wir Wohlmeinende tatsächlich davor gefeit? Gibt es mitunter nicht gute Gründe für den Hass? Was ist Hass eigentlich für ein Gefühl? Aus welchen Quellen, was das Aggressive, Verletzende und Verstörende ausmacht, speist es sich?

Was kann auch das Befriedigende, vielleicht sogar Lustvolle am Hass sein? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Kritik, Abneigung, Antipathie, Missbilligung und Hass? In welchem Verhältnis steht der Hass zu anderen starken Affekten wie Neid und Eifersucht, Angst und Demütigung, Machtwünschen und Ohnmachtserfahrungen?

Zum 25-jährigen Jubiläum des Philosophicum Lech geht Konrad Paul Liessmann gemeinsam mit seinen Mitstreitern den Ursachen der feindseligen Gefühle auf den Grund.

TV-Beitrag: Alice Pfitzner