Austausch oder Aneignung?

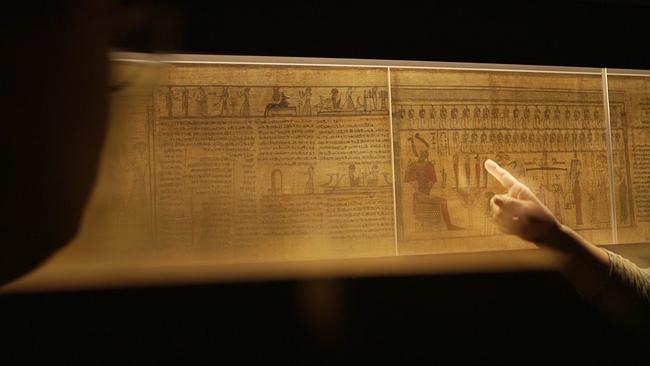

Gibt es eine originäre Kultur? Oder besteht nicht jede Kultur aus Versatzstücken anderer Kulturen? Seit mehr als 40 Jahren wird ausgehend von den USA die Debatte über kulturelle Aneignung rund um den Globus geführt. „Von den prähistorischen Malereien der Chauvet-Höhle mitten in Frankreich bis zur Gegenwart identifiziert sich der Mensch mit seiner Kultur, und verwandelt sie doch gleichzeitig ununterbrochen“, analysiert der deutsche Literaturwissenschaftler Martin Puchner und belegt seine These in seinem neuen Buch „Kultur".

Eine neue Geschichte der Welt. Denn Kultur ist vor allem: eine große Idee. „Kultur ist identitätsstiftend“, sagt Martin Puchner, der an der renommierten Harvard University unterrichtet.

„Aber wenn man aus der Vogelperspektive drauf guckt und sich diese einzelnen Kulturtraditionen anguckt, selbst da nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann merkt man, dass sich jede Kultur wieder aus Versatzstücken anderer Kulturen zusammensetzt.“ Kulturen finden sich ständig in einer Art Recycling-Projekt neu.

Doch nun soll all das nicht mehr gelten, denn US-Präsident Donald Trump will nichts Fremdes. Ausländische Studierende müssen um ihren Aufenthaltsstatus fürchten. Die Universitäten, allen voran Harvard, werden zu Feinden erklärt. Laut Puchner geht es in Richtung Ethno-Nationalismus. Kultur ist Heimat. Bräuche, Rituale, Sprache - sie dienen dem Zusammenhalt nach innen und der Abgrenzung nach außen. Doch zu jeder Identität gehört auch der Dialog mit dem anderen.

"Letztendlich ist bei dem Begriff der kulturellen Aneignung ein bisschen was schiefgelaufen, weil nämlich plötzlich lauter Verbotsschilder aufgestellt wurden und ich gemerkt habe, dass gerade die jüngeren Studierenden wahnsinnig verunsichert sind, was sie überhaupt noch dürfen?“, erzählt Puchner im Interview. „MAGA“ – Donald Trumps Schlachtruf „Make America Great Again“ ist brachiale Selbstverzwergung. Das Fazit von Martin Puchners lehrreichem Buch: Ideen, Traditionen gehen unter und tauchen wieder auf. Feind-Denken kann nur zerstören.

TV-Beitrag: Angelika Kellhammer